行政诉讼不受理政治权利争议的实然逻辑

关键词:政治权利 行政诉讼 主观权利 请求权

作者简介:叶必丰,法学博士,上海交通大学凯原法学院教授。

引言

2024年9月29日,从北大法宝司法案例数据库发现,包含有“政治权利”的行政诉讼案例共计1789件,最早的行政诉讼案例结案于1993年。但该案仅仅是所引用规定中包含“政治权利”而非政治权利引发的争议。实质性涉及政治权利的行政诉讼案件结案于1999年。该案当事人因质疑乡人大代表选举中遗漏发放选票,影响了选举秩序,受到行政处罚,后提起了行政诉讼。[1]此后,包含“政治权利”的案件逐步增加,到2018年达到峰值321件。2019年起,包含“政治权利”的行政诉讼案件又逐渐减少,2022年为5件、2023年为22件。[2]观察行政诉讼案件发现,除因行使政治权利违法而被行政处罚的案件外,法院几乎都没有受理涉及政治权利的案件,没有作实质性审查。那么,法院为什么不受理涉及政治权利的行政诉讼案件,其说理逻辑是什么?

宪法学集中研究了公民的基本权利,认为它是一种主观权利,应当获得司法保护。[3]政治权利是基本权利的重要组成部分。宪法学的研究还关注到了涉及政治权利的行政争议解决。侯健研究了集会自由无法获得许可以及司法保护问题,主张赋予公民司法保护请求权。[4]赵娟研究了集会游行示威类行政诉讼案件,梳理了“不许可——不受理”的现状,从《宪法》实施的角度主张应该修改相关法律的规定,发挥宪法解释功能和最高人民法院的指导案例作用,保障公民的表达自由权。[5]行政法是实施宪法的部门法,[6]行政权必然涉及政治权利。不过,行政法学很少研究政治权利,只是在终局行政复议或者行政诉讼的受案范围、受理等方面涉及到政治权利。其中,围绕着政治权利类行政争议与人身权、财产权类行政争议的区分即《行政诉讼法》上的“利害关系”,行政法学取得了一批优秀的学术成果,形成了“主观权利”“保护规范”的理论热点。[7]

本研究所关注的是法院不受理涉及政治权利类行政案件的说理逻辑,具体包括行政诉讼所涉及的政治权利有哪些类型,在什么情况下不支持政治权利的司法保护,以及不予支持的说理思路。本研究力图对分散在个案中的碎片化司法态度予以整合,描摹行政诉讼不支持涉政治权利请求权的实然图景,从而为宪法学、行政法学进一步研究政治权利,为立法、司法保障政治权利提供再出发的起点。

一、行政诉讼所涉政治权利的类型

(一)基层自治权

《宪法》《村民委员会组织法》《城市居民委员会组织法》规定了我国的基层群众性自治。所谓基层自治权在《宪法》和法律上并没有直接的文字表述,主要来自学者的演绎,[8]也得到了法院的肯定。在行政诉讼中,涉及的基层自治权既有基层自治组织及其成员在与行政机关关系中的权利,也有在成员与基层自治组织关系中双方主体的权利。其中,成员对基层自治组织的权利主要包括人身权、财产权、成员资格以及选举权(被选举权)。法院认为,成员与其基层自治组织间的人身权、财产权以及成员资格争议属于民事诉讼范畴。[9]对此,理论上也有相同的态度。[10]法院认为,基层自治组织及其成员对行政机关的权利以及成员的选举权属于政治权利,[11]被法院认为属于政治权利的基层自治权,以选举权争议居多,具体的选举权争议如表1所示。法院关于基层自治权属于政治权利的态度与宪法学理论存在差异。在宪法学上,政治权利是公民个人相对于国家的权利,基层自治权是与民族地方自治权、特别行政区自治权相并列的国家组织结构中的权利,所关注的是基层自治权源于法律的授予还是固有的自决权。[12]但法院认为,基层自治权之所以属于政治权利,是因为“在我国政治权利存在两个领域,即国家领域内的政治权利和社会领域内的政治权利。社会领域内的政治权利是国家将某些社会事务交由社会自己管理而形成的。村民委员会这一农村基层群众自治组织,也就是这种社会管理的具体表现。它不仅奠定了基层民主和村民当家作主的基础,而且为村民参与自治活动提供了前提条件。”[13]法院所关注的是作为司法保护请求权基础的权利类型。在法院看来,基层自治权既然不属于人身权、财产权,又具有民主管理的属性,因而只能属于政治权利。

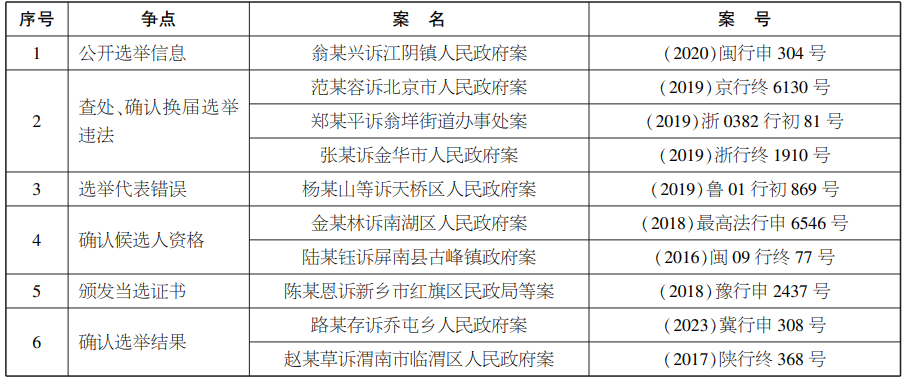

表1 基层自治组织选举争议例

(二)集会游行示威权

集会游行示威权是一种表达自由权。虽然《刑法》第54条规定表达自由权都属于政治权利,但理论上并不认为如此。[14]司法案例也表明,法院在民事诉讼中肯定了言论、出版自由权具有民事权利属性,认为“宪法赋予了全体公民拥有言论自由和出版自由的权利,而新闻舆论监督是言论自由的表现形式。”[15]在行政诉讼中,法院没有拒绝涉及言论、出版、结社自由案件的受理。[16]行政诉讼中将表达自由权定性为政治权利的是集会游行示威自由权。如最高人民法院在裁定中指出:“集会、游行、示威等权利属于政治权利的范畴”。[17]虽然在过半数集会游行示威自由的行政诉讼案件中,法院并未明确指出它们属于政治权利,但裁判结论仍然是不属于行政诉讼受案范围。[18]集会游行示威自由权的具体争议如表2所示。它们不仅发生在大中城市,而且也发生在县城。[19]

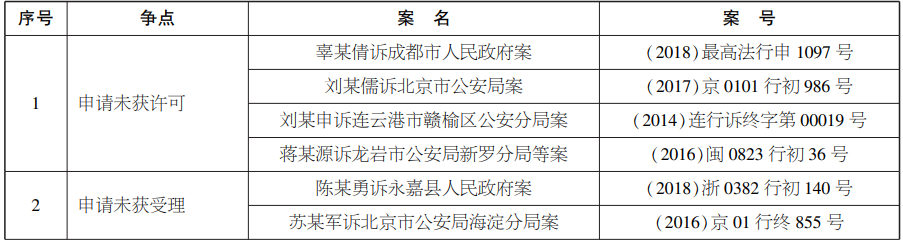

表2 集会游行示威权争议例

(三)参政权

参政权是指公民从事或参与国家意志形成的权利。[20]它在我国是一个开放的概念,可以包括选举权、被选举权、担任公职权、监督权和知情权等。有的把所有政治权利都解释为参政权,有的把其中的监督权(包括信访权)称为请愿权。[21]法院认为,公民的选举权和被选举权,《宪法》规定的监督权包括上访权等,都属于政治权利。[22]但是,当行使《宪法》上的监督权是为了保护自身的人身权或财产权时,法院并没有把监督权定性为政治权利。[23]在某些有关参政权的行政诉讼案件中,如表3所示,尽管当事人主张政治权利,但法院并没有作出是否属于政治权利的回应。对法律规范规定可请求司法保护的知情权,法院没有讨论它是否属于政治权利。

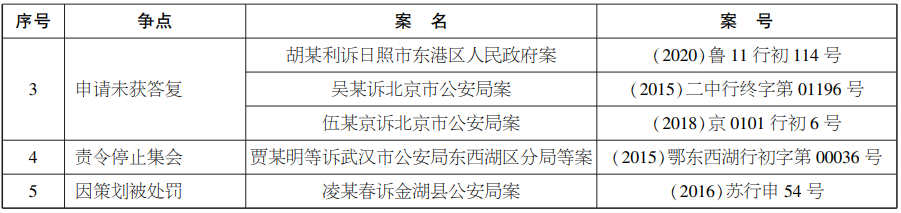

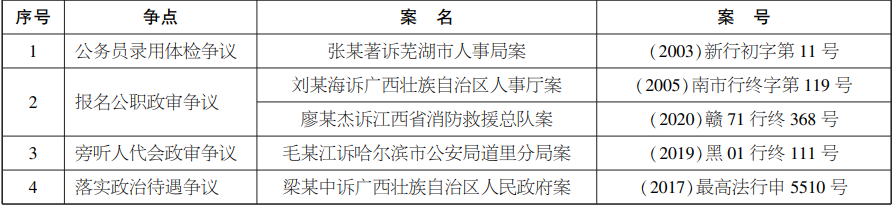

表3 当事人主张政治权利的行政争议例

(四)宗教信仰自由权等

在宪法学上,宗教信仰自由是一项独立于政治权利的基本权利,包括内心的信仰自由、宗教上的行为自由和宗教上的结社自由。[24]《宗教事务条例》确认了公民的信仰自由权,并在第75条规定:“对宗教事务部门的行政行为不服的,可以依法申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以依法提起行政诉讼。”从案例观察,涉及信仰自由但当事人的实质诉求是宗教设施或场所的,法院没有作为政治权利而作为财产权的案件对待。[25]对当事人违法从事宗教活动而受到行政处罚的案件,[26]对当事人申请设立宗教组织未获许可的案件,[27]法院没有讨论宗教信仰自由是否属于政治权利。但在张某山诉昌图县宗教管理局案中,法院裁判认为宗教信仰自由系政治权利。该案原告张某山的讼请求是依法撤销被告的《关于张金山反映昌图基督教堂选举问题不合法的处理意见》,并责成被告重新作出具体行政行为。[28]该案所涉及的是教堂内部治理问题,结合比较其他宗教信仰自由权争议的司法态度,该案法院关于宗教信仰自由权属于政治权利的判断,仅限于宗教团体依法具有的自主管理权。

另外,对曾被剥夺政治权利的当事人主张人身权或财产权的案件,法院也没有因涉及政治权利而排除出行政诉讼受案范围。[29]

二、政治权利与请求权的关联性

法院一般都认为,因“涉及政治权利”的案件不属于人民法院行政诉讼受案范围。[30]那么,何谓“涉及政治权利”,与行政诉讼请求权是如何关联的?

(一)司法保护请求权的基础是主观权利

“涉及政治权利”主要表现为行政诉讼请求权的基础是政治权利。有的裁判文书明确指出:“(当事人)申请的行政复议涉及的请求权基础,是选举权和被选举权,该项权利属于《中华人民共和国宪法》规定的政治权利范畴。”[31]

所谓“请求权则是源自主观权利的针对特定人的具体的、现时的要求。”[32]请求权“源自”主观权利即请求权的基础是主观权利。“主观权利是由法制所承认和保护的针对益或利益的人的意志权力。”[33]它有三个构成要件,即存在某种利益,个人主张该利益,以及法律保护(承认)个人对该利益的主张。它们的有机结合“构成了认定主观权利的根本标准”[34]。在公法上,个人的主观权利是相对于国家而言的。耶利内克在宏观上把个人的主观权利及其请求权分为四类:处于被动地位的个人具有国家成员的权利,因而具有请求国家承认其成员资格的权利;处于消极地位的个人具有自由权,因而具有请求国家排除对自由妨碍的权利;处于积极地位的个人具有利益满足权,因而具有请求国家满足其利益的权利;处于主动地位的个人具有参政权,因而具有请求国家赋予其为国家服务的权利。[35]

根据耶利内克的理论,主观公法权利构成要件中的利益是一种个人利益。只有个人利益才能为个人主体所实现和占有。它不是公共利益,公共利益是众人的集合利益,无法由单个个人主体实现和占有。“所有对共同利益的保护必然保护了无数的个人利益,而不必创设主观权利。只有当个人意志对利益的存在和范围的决定性被承认时,利益才转化为主观权利。”[36]法律对公共利益的保护而客观上有利于个人的并非个人主观权利,而只是客观法的反射作用或反射利益。例如,法律对野生动物的保护,客观上有利于周围个人的居住环境,但这只是对个人的反射利益而不是个人对保护野生动物的主观权利。“在为共同利益而赋予个人引起高权行为能力的情形中,存在的都是纯粹的反射作用。”[37]有基于此,耶利内克认为告发举报只是依职权调查的原因,而不是行使某种权利;国家拒绝个人进入某些场所或旁听某些会议,只是违反客观法而不是侵犯主观权利。

我国行政诉讼采纳了请求权的主观权利说。《行政诉讼法》第25条第1款规定:“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织,有权提起诉讼。”据此规定,只有与被诉行政行为具有利害关系,才具有司法保护请求权。司法判例认为,利害关系具有三个构成要件:是否存在一项权利;该权利是否属于相对人的主观权利;该权利是否可能受到了系争行政行为的不利影响。[38]最高人民法院在刘某明诉张家港市人民政府案裁定中进一步将主观权利作为当事人司法保护请求权的基础。“只有主观公权利,即公法领域权利和利益,受到行政行为影响,存在受到损害的可能性的当事人,才与行政行为具有法律上利害关系,才形成了行政法上权利义务关系,才具有原告主体资格(原告适格),才有资格提起行政诉讼。”[39]上述判例此后得到了广泛引用,也被应用于对政治权利类行政诉讼案件的请求权判断。

在宪法学理论上,作为基本权利之一种的政治权利是主观权利,即使监督权也是主观权利。[40]并且,监督权与许多基本权利相比受到《宪法》更高强度的保护。[41]但在行政诉讼实践中,法院在尊重监督权作为一种政治权利的前提下又作了区分。如果举报的目的是为了个人利益,举报只是个人人身权、财产权的救济手段,则以人身权、财产权作为司法保护请求权的基础,不直接评价作为政治权利的监督权是否属于主观权利。如果举报的目的是为了公共利益,则属于反射利益,不构成司法保护请求权的基础。原告向被告邮寄了《情况反映》,请求被告在合理期限内拆除或责令停止某社区综合安置楼工程施工项目施工。因被告未履行拆除的法定职责,原告提起行政诉讼。最高人民法院在再审裁定中指出:“当法律规范基于公共利益的目的,命令行政机关作为或不作为时,这些不确定的多数受益人中的某一个个人也会从中获得事实上的利益,但这种利益无论如何都是权利的反射,却不是自己的权利。为了防止出现民众诉讼,法律并不认可作为公众之一部分、仅具有反射利益的个人具有诉权。”[42]有基层法院试图突破反射利益,而被二审法院纠正。[43]显然,法院并没有把旨在实现公共利益的监督权作为主观权利和司法保护请求权的基础,而且也没有把基本权利直接作为实现“社会秩序塑造”的司法保护请求权基础。[44]

(二)主观权利与司法保护请求权直接关联

行政行为设定、变更、消灭或确认政治权利的,该政治权利与司法保护请求权具有直接的关联。在王某滨等诉天津市滨海新区新城镇人民政府案中,原告等村民联名向被告提交了《罢免现任梁子村民委员会成员提议书》。被告经核实,发出书面说明,认为提议书中的部分村民并非亲自签名,亲自签名的村民人数未达到法定联名人数要求。原告对该书面说明提起了行政诉讼。得到二审裁定支持的一审裁定认为:“原告起诉涉及的请求权基础,是选举权和被选举权,该项权利属于《中华人民共和国宪法》规定的政治权利范畴。”[45]案件涉及两种请求权,即请求行政机关确认罢免村委会成员,以及请求法院撤销行政机关的确认。两种请求权的基础都是法律规定的村民的选举权和被选举权。同样的情形还有公民请求行政机关确认基层自治组织选民资格、候选人资格、选举结果等,然后对相关行政行为不服提起行政诉讼。在这种情况下,司法保护请求权与政治权利之间存在直接联系,构成了司法保护请求权的基础。

行政行为设定、变更、消灭或确认政治权利的,即使该政治权利的前提是人身权、财产权,与司法保护请求权具有直接关联的也仍然是政治权利而不是人身权、财产权。在贾某明等诉武汉市公安局东西湖区分局等案中,原告因其店铺被强拆,损失近3000多万元,报告相关机关后仍未获得解决,遂申请集会游行示威,但未获得许可并被责令停止集会,经行政复议后向法院提起行政诉讼。被告辩称:“本案不属于人民法院行政诉讼案件的受理范围,而原告申请的内容涉及的是公民的政治权利,不是人身权、财产权。”法院支持了被告的意见。[46]

行政行为侵犯公民政治权利的,则该政治权利与司法保护请求权间也存在直接关联。在张某祥诉嵊州市公安局案中,原告因进京上访、扰乱公共秩序而受到行政拘留处罚,起诉要求撤销行政处罚决定并赔偿侵犯其政治权利的损失。法院以人身权作为司法保护请求权的基础审理了案件。法院同时认为,原告诉请中第二项要求追究被告“拦访、截访、关押原告的违法责任,不属于本案同一法律关系,可以另行主张权利救济,本院不予审查”[47]。在冯某霞诉都匀市公安局案中,被告对原告实施了拦访、截访的行政强制措施。法院认为:“本案再审申请人主张被申请人侵犯了其上访权利,但上访是宪法赋予公民的一种申诉权利,属政治权利”,[48]不具有司法保护请求权性质。

但是,当违法行使政治权利而受行政处罚时,政治权利只是行政处罚的一个事实要件。当事人对行政处罚提起行政诉讼的,司法保护请求权与政治权利只是一种间接关联。在项某索诉锦州市公安局太和分局案中,被告对因在人大代表选举中拉票贿选的原告,处以行政拘留10日的处罚。[49]薛某娥诉阿拉善左旗公安局案中,被告对擅自设立基督教聚会点的原告作出了行政拘留和罚款处罚决定。[50]在刘某辉诉大箐山县公安局等案中,被告认定原告具有非法集会行为,处以行政拘留15日。[51]在上述案件中,法院都没有将政治权利而以人身权和财产权作为司法保护请求权的基础。

当司法保护请求权与其基础有两项以上并同时存在于同一个案件的情况下,就需要认真区分直接关联或间接关联。朱某嘉诉青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处案中,原告诉讼请求为:第一,判决被告公开所在社区居民委员会延期换届的上报请示及区政府批复意见;第二,判决被告依法确认所在社区本届居民委员会任期终止,责令街道办事处采取措施,保证新一届居民委员会依法产生。一审法院以“涉及选举权、被选举权等政治权利”为由,裁定驳回起诉。二审法院认为,“上述两项诉请不属于同一法律关系,不能在同一案件中进行审理”,[52]遂裁定撤销一审裁定、指令原审法院继续审理。这是因为,第一项诉讼请求的基础是作为参政权的知情权,第二项诉讼请求的基础才是选举权。选举权在第一项诉讼请求中与政治权利只有间接关联。

三、不具司法保护请求权的说理思路

在德国,基本权利作为主观权利都可以构成司法保护请求权的基础。[53]在我国,政治权利既然是主观权利,那么法院为什么不支持基于政治权利的司法保护请求权?

(一)请求权基础的依据是实体法

除了基于公共利益的监督权外,法院一般不评价政治权利的主观权利属性,而是认为政治权利作为司法保护请求权的基础需要有法律、法规的规定。该司法态度是以《行政诉讼法》上受理的条件尤其是受案范围为依据的。该法第12条第1款规定:“人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:……(十二)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。”第2款规定:“除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。”法院认为,对第1款“合法权益”的解释,除了已经列明的人身权、财产权外,就需要根据该条第2款规定的“法律法规规定”加以限缩。那么,第2款的“法律法规”又是指什么呢?

有宪法学者认为,“合法权益”的法包括宪法。“如果将‘合法’之‘法’解释为包括普通法律与行政法规、地方性法规,而将宪法排除在外,则不但违反语义规则,而且简直是对宪法的不恭了。”“时至今日,基本权利的直接效力已成为世界性的一项宪政惯例。”“宪法基本权利具有直接效力即可以直接作为司法判断的依据”。[54]但也有学者认为:“我国宪法基本权利不具有普遍效力,无法约束司法机关对其进行直接保护。”[55]在行政诉讼中,法院并没有把《宪法》作为“法律法规”,而是在《宪法》以外寻找“法律法规”。

许多涉及政治权利的行政诉讼案件都是请求行政机关履行法定职责,包括请求行政机关履行对基层自治组织的指导、监督职责,请求履行集会游行示威许可职责,通过举报、控告或信访请求行政机关查处违法行为,以及请求行政机关监督宗教活动等。理论上认为,对应包括政治权利在内的基本权利,国家负有积极义务或消极义务。[56]法院一般认为,作为司法保护请求权基础的主观权利应当是实体法上规定的权利,即“法律法规”应当是实体法。如最高人民法院在裁定中指出:“公民、法人或者其他组织可以针对行政机关不履行法定职责的行为向人民法院提起行政诉讼,但提起履行职责之诉,原告需具有实体法上的请求权基础。”[57]根据耶利内克的主观公法权利理论,承认个人利益,保护个人主张的法律不是观念形态的自然法,而是实定法。实定法对个人利益的保护,有时是明文规定的,有时则是通过已有规定可推知的。但无论如何,公法对个人利益的保护是授权性的而不是容许性的。容许性的法律是私法。私法只要规定个人什么“可为”即可,而绝不需要也不会为个人与他人的自由交易增强更多的可能性或能力。公法的授权性,是指公法对个人利益的保护是通过授予个人权利能力加以实现的。权利能力是一种行使权利的可能性。“主观公法权利都是基于人格上的能力。主观公法权利在形式上寓于源自人格的具体能力的请求权之中。”[58]从享有主观权利到实现个人利益,需要借助于行政行为。因此,作为主观权利构成要件的法律保护,是指明文或可推知授予个人权利能力、主张个人利益的法。由此看来,应当以实体法为依据判断主观权利具有理论依据。

确定主观权利以实体法为依据,就排除了程序法。《行政复议法》第10条规定:“公民、法人或者其他组织对行政复议决定不服的,可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼,但是法律规定行政复议决定为最终裁决的除外。”《行政复议法》是程序法,且对行政复议决定的起诉要求以《行政诉讼法》为依据。因此,《行政复议法》第10条的规定,不足以支持有关政治权利行政复议决定的司法保护请求权。同时,对实体法和程序法不仅要按照法律、法规文本区分,而且还应按照法条规范区分,一个法律、法规文本中既有实体法规范又有程序法规范。有法官在分析其经办的孟某锟诉南通市港闸区市场监督管理局等案[59]时认为,《食品安全法》主要是一部实体法,但第12条有关“任何组织或者个人有权举报食品安全违法行为,依法向有关部门了解食品安全信息,对食品安全监督管理工作提出意见和建议”的规定却是程序规范,不能作为判断司法保护请求权基础的依据。[60]还有裁判认为,组织法不是实体法。法院认为,一般监督权“属于宪法、法律赋予公民的政治权利”。虽然地方组织法“赋予了人民政府具有保护人民人身、财产安全的职责”,但“属于概括性表述,公民、法人、其他组织并不当然基于该条款而获得相应请求权,公民法人、其他组织请求具体人身权、财产权的保护有赖于具体实体法的规制”[61]。组织法既不能作为请求行政保护的权利基础,也不能作为请求司法保护的基础。

综上所述,法院认为只有行为法中的实体权利规定,才是司法保护请求权基础的依据。

(二)实体法明文规定了司法保护

实体法规定的主观权利能作为司法保护请求权的基础。但实体法规定的政治权利,是否当然就具有司法保护请求权呢?

1.集会游行示威的司法保护请求权。《集会游行示威法》在规定公民集会游行示威权的基础上,规定了行政复议请求权而未规定行政诉讼请求权。对此,有的地方人民法院认为,在《集会游行示威法》没有规定此类争议可以提起行政诉讼的基础上,《集会游行示威法实施条例》又规定“人民政府作出的复议决定,主管公安机关和集会、游行、示威的负责人必须执行”。“因此,集会游行示威行政许可实施机关的同级人民政府作出的行政复议决定为终局行政决定。”[62]但有的当事人就声称,《集会游行示威法》没有明确规定复议终局,《集会游行示威法实施条例》非法律因而不能规定终局复议,因此属于行政诉讼受案范围。[63]确实,对终局复议只有法律才能加以规定,系争行政行为是否停止执行与司法保护请求权没有关系。最高人民法院对《行政诉讼法》第13条第4项“法律规定由行政机关最终裁决的行政行为”中的“法律”,一直持严格限缩的态度。它没有从第13条第4项“最终裁决”切入解释,而是选择对第12条第1款“合法权益”和第2款“法律法规规定”进行解释,认为“法律法规规定”限定“合法权益”。它在裁定中指出:“公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其人身权、财产权以外的其他权利,必须要有法律、法规明确规定可以提起诉讼的,人民法院才可以受理。”[64]也就是说,不仅主观权利应当有实体法依据,而且该主观权利的司法保护请求权也应当有“法律法规规定”。

无论是地方人民法院还是最高人民法院对集会游行示威自由权司法保护的解释,在结论上都符合《集会游行示威法》的立法本意。《集会游行示威法》不规定司法保护请求权,就是最高人民法院在1989年第七届全国人大常务委员会第十次会议上的建议。1989年10月25日,全国人大法律委员会在会议上报告指出,法律委员会根据常委会委员、法律专家和地方的建议,建议将草案集会游行示威权救济条款修改为“‘……对人民政府复议决定不服的,可以自接到复议决定通知之日起三日内向人民法院提起诉讼。’(修改稿第十三条)最高人民法院意见,不要规定可以向法院起诉,请常委会再考虑。”[65]经分组审议,全国人大法律委员会10月30日又向会议汇报了修改意见:“最高人民法院提出,根据我国目前的实际情况,最好不要规定可以向法院起诉。在分组审议时,有些委员建议删去修改稿中关于向法院起诉的规定,有些委员主张保留。法律委员会考虑,由于对这个问题的意见还不一致,建议暂不作规定,删去修改稿中关于向法院起诉的规定。”[66]

从立法史来看,最高人民法院关于集会游行示威自由的司法保护请求权缺乏实体法依据的解释,是能够成立的。但理论上认为,后人不能为前人的意志所束缚。《集会游行示威法》已经制定20多年了,行政诉讼也已经积累了丰富的经验。为了解决行政机关不许可——法院不受理——表达者非法集会的恶性循环,有研究认为,应当以《行政许可法》作为集会游行示威司法保护请求权的法律依据,该法对行政许可司法保护请求权的规定未排除政治权利。[67]《行政许可法》的确是实体法,也适用于集会游行示威的许可。但同样属于实体法的《集会游行示威法》有关许可的规定,是《行政许可法》的特别法,具有优先适用的效力。何况,《行政许可法》关于行政许可行为可诉性的规定,要求按照《行政诉讼法》的规定判断。

2.其他政治权利的司法保护请求权。除集会游行示威权以外,针对以政治权利为基础或与政治权利有直接关联的司法保护请求权,法院一般仅指出不属于行政诉讼受案范围,也有裁判明确指出应当有“法律法规规定”。如在陈某恩诉新乡市红旗区民政局等案中,原告经法定程序被选举为村委主任,依法应获得被告颁发的当选证书,但被告拒不履行该项法定职责。法院认为:“当前人民法院受理的行政案件范围主要是行政机关或行政行为侵犯公民、法人或者其他组织人身权、财产权等合法权益产生纠纷的案件,超出这个范围人民法院应当受理的其他行政案件应当由法律、法规明确规定”。[68]在举报监督类和宗教信仰类行政诉讼案件中,法院也明确表达了同样的态度。[69]之所以应当有法律、法规的明文规定,是“因为我国目前有关政治权利的实体法律规范仍然不够健全,涉及政治权利的行政行为仍然带有高度的政治性和政策性,人民法院难以进行合法性判断。”[70]因此,只有像政府信息公开一样有“法律法规规定”,个人才能基于政治权利请求司法保护。法院的上述解释,似乎源于对集会游行示威权司法保护请求权的解释。

但是,地方人民法院也曾作出过突破上述说理思路的努力。在王某光等诉怀化市发展和改革委员会案中,一审法院认为《行政诉讼法》第12第1款第12项中规定的“合法权益”,“不仅包括了人身权、财产权,还包括政治权利以及经济、文化和社会权利,如受教育权、劳动权、知情权、文化权、社会保障权、参与权、公平竞争权、监督权等等。”[71]但二审法院否定了该意见。在曹某义诉淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处等案中,法院认为:“依申请履行指导、监督村务信息公开的行为符合具体行政行为的构成要件,并对申请人的权利义务产生实际影响。”“提出申请的村民对有关机关依申请履行指导、监督职责的行为不服的,具有原告资格”。“如果行政机关的指导、监督行为超越职权范围对村民的民主政治权利产生损害的,应允许村民委员会提起行政诉讼。即使指导、监督村务信息公开的行为对村民委员会未产生实际影响,也不能据此否定提出申请的村民的诉权。”[72]

地方人民法院突破“法律法规规定”的上述努力还仅仅是个例。但它表明,除了像大多数裁判那样运用“法律法规规定”对“合法权益”加以限缩性解释外,还可以对《行政诉讼法》第1款的“合法权益”作独立的解释。第2款的“除前款规定外”,就可以解释为“法律法规规定”是不涵盖第1款的。从法解释理论上说,在两种相矛盾的解释都具有合理性的情况下,就需要借助于合宪性解释或目的解释。

结语

通过对“涉及政治权利”行政诉讼案件进行梳理发现,行政诉讼中的政治权利包括基层自治权、集会游行示威权、参政权和宗教团体的内部治理权。除了旨在实现公共利益的监督权外,法院不否认政治权利的主观权利属性。行政诉讼案件“涉及政治权利”是指司法保护请求权与政治权利具有直接关联,即政治权利成为司法保护请求权的基础。基于政治权利的司法保护请求权应当有“法律法规规定”。“法律法规规定”限于法律、行政法规和地方性法规中的实体规定,不包括《宪法》规定和程序法规定。这就是法院不支持“涉及政治权利”司法保护请求权的实然逻辑。

在上述实然逻辑中,法院对政治权利采用扩大解释,扩大了政治权利的范围;对《行政诉讼法》中的“合法权益”采取限缩解释,以“法律法规规定”限定“合法权益”,有从对集会游行示威权司法保护请求权的解释扩大到所有政治权利司法保护请求权的嫌疑。但结果是,行政诉讼的受案范围不至于扩大到“涉及政治权利”的案件,法院可立于安全的庇护所。

宪法学上对基本权利作了充分研究,论证了政治权利的主观权利属性,对司法保护请求权有着很高的期待。但司法实践与宪法学理论还有较大差距,政治权利司法保护请求权有待立法上的规定。在选民资格民事诉讼和政府信息公开行政诉讼已经积累了大量经验的基础上,政治权利司法保护的立法应当及时提上议事日程。2024年《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出:“完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,健全保证宪法全面实施制度体系,建立宪法实施情况报告制度。”也许,政治权利司法保护的立法和司法都可以作为宪法实施情况报告的重要内容。

【注释】

[1]参见四川省南充市中级人民法院(1999)南中法行终字第136号行政判决书。

[2]检索时间为2024年10月6日,检索词为“政治权利”。上述数据中含有少量重复案件。

[3]参见周永坤:《论宪法基本权利的直接效力》,载《中国法学》1997年第1期,第20页;张翔:《基本权利的规范结构》,法律出版社2023年版,第168页。

[4]参见侯健:《群体性表达事件的法律治理》,载《法商研究》2010年第3期,第21页。

[5]参见赵娟:《集会类行政许可案件的宪法检视》,载《江苏社会科学》2017年第6期,第95-97页。

[6]参见龚祥瑞:《比较宪法与行政法》,法律出版社1985年版,第5页。

[7]参见耿宝建:《主观公权利与原告主体资格——保护规范理论的中国式表述与运用》,载《行政法学研究》2020年第2期,第3-18页;章剑生:《行政诉讼原告资格中“利害关系”的判断结构》,载《中国法学》2019年第4期,第244-264页;赵宏:《原告资格从“不利影响”到“主观公权利”的转向与影响——刘广明诉张家港市人民政府行政复议案评析》,载《交大法学》2019年第2期,第179-192页;王贵松:《行政法上利害关系的判断基准——黄陆军等人不服金华市工商局工商登记行政复议案评析》,载《交大法学》2016年第3期,第168-176页。

[8]参见郑涛:《我国城市基层自治的宪制结构与秩序》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2020年第5期,第106页。

[9]参见最高人民法院(2017)最高法行申2853号行政裁定书;最高人民法院(2018)最高法行再107号行政判决书;最高人民法院(2018)最高法行申1614号行政裁定书。

[10]参见屈茂辉:《基层群众性自治组织法人制度三论》,载《现代法学》2022年第1期,第167-170页;吴春香:《农村集体经济组织成员资格界定及相关救济途径研究》,载《法学杂志》2016年第11期,第48-50页。

[11]参见最高人民法院(2018)最高法行申6546号行政裁定书;河南省太康县人民法院(2020)豫1627行初84行政裁定书。

[12]参见崔智友:《中国村民自治的法学思考》,载《中国社会科学》2001年第3期,第136页;前注[8],郑涛文,第106页。

[13]浙江省高级人民法院(2017)浙行终1409号行政判决书。

[14]参见林来梵:《从宪法规范到规范宪法——规范宪法学的一种前言》,商务印书馆2018年版,第133页;杜强强:《基本权利的规范领域和保护程度——对我国宪法第35条和第41条的规范比较》,载《法学研究》2011年第1期,第5、8页。

[15]湖南省长沙市中级人民法院(2020)湘01民终7878号民事判决书。

[16]参见浙江省龙港市人民法院(2021)浙0383行初10号行政判决书;广东省佛山市顺德区人民法院(2016)粤0606行初1199号行政判决书。

[17]最高人民法院(2018)最高法行申2905号行政裁定书。

[18]参见湖北省黄冈市中级人民法院(2019)鄂11行终122号行政判决书;山东省青岛市中级人民法院(2017)鲁02行终347号行政裁定书,等。

[19]山东省济宁市中级人民法院(2019)鲁08行终29号行政裁定书。

[20][德]格奥格??耶利内克:《主观公法权利体系》,曾韬、赵天书译,中国政法大学出版社2012年版,第123页。

[21]参见周伟:《宪法基本权利——原理·规范·应用》,法律出版社2006年版,第12-13、355页。

[22]参见辽宁省锦州市中级人民法院(2018)辽07行终75号行政判决书;四川省高级人民法院(2019)川行终946号行政裁定书;贵州省高级人民法院(2016)黔行申217号行政裁定书。

[23]参见《汤晋诉当涂县劳动局不履行保护劳动者合法权益的法定职责案》,载《最高人民法院公报》1996年第4期。

[24]前注[21],周伟书,第12-13页;前注[14],林来梵书,第100-101、165-166页。

[25]参见浙江省温州市中级人民法院(2015)浙温行终字第158号行政判决书。

[26]参见内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院(2015)阿行终字第6号行政判决书。

[27]参见最高人民法院(2019)最高法行申823号行政裁定书。

[28]参见辽宁省铁岭市中级人民法院(2016)辽12行终92号行政裁定书。

[29]参见安徽省宿州市中级人民法院(2022)皖13行终184号行政判决书;四川省南充市中级人民法院(2017)川13行终127号行政判决书。

[30]参见陕西省高级人民法院(2017)陕行再6号行政判决书。

[31]浙江省高级人民法院(2019)浙行终629号行政判决书。

[32]前注[20],格奥格·耶利内克书,第50页。

[33]前注[20],格奥格·耶利内克书,第41页。

[34]前注[20],格奥格·耶利内克书,第41页。

[35]前注[20],格奥格·耶利内克书,第78-79页。

[36]前注[20],格奥格·耶利内克书,第41页。

[37]前注[20],格奥格·耶利内克书,第66页。

[38]参见最高人民法院(2016)最高法行申2560号行政裁定书。

[39]最高人民法院(2017)最高法行申169号行政裁定书。

[40]前注[3],张翔书,第23、105页。

[41]前注[14],杜强强文,第9-10页。

[42]最高人民法院(2018)最高法行申2975号行政裁定书。

[43]参见湖南省怀化市中级人民法院(2016)湘12行终129号行政裁定书。

[44]参见李忠夏:《社会本位的中国基本权利功能体系构建》,载《中国法学》2024年第5期,第227页。

[45]天津市第三中级人民法院(2020)津03行终118号行政裁定书。

[46]参见湖北省武汉市东西湖区人民法院(2015)鄂东西湖行初字第00036号行政裁定书。

[47]上虞市人民法院(2014)绍虞行初字第14号行政判决书。

[48]参见贵州省高级人民法院(2016)黔行申217号行政裁定书。

[49]参见辽宁省锦州市中级人民法院(2018)辽07行终75号行政判决书。

[50]参见内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院(2015)阿行终字第6号行政判决书。

[51]参见黑龙江省高级人民法院(2021)黑行申31号行政裁定书。

[52]山东省青岛市中级人民法院(2019)鲁02行终696号行政裁定书。

[53]前注[3],张翔书,第168页。

[54]前注[3],周永坤文,第20、26页。

[55]刘艺:《论退休制度中法律保留原则的适用——以最高人民检察院第167号指导性案例为例》,载《行政法学研究》2024年第3期,第27-28页。

[56]前注[3],张翔书,第23、44页。

[57]最高人民法院(2020)最高法行申12488号行政裁定书。

[58]前注[20],格奥格??耶利内克书,第48页。

[59]江苏省南通市中级人民法院(2019)苏06行终185号行政判决书。

[60]参见高鸿、殷勤:《投诉处理告知行政诉讼的审理对象与审查强度》,载《人民司法案例》2020年第20期,第100页。

[61]河南省郑州市中级人民法院(2017)豫01行初897号行政判决书。

[62]浙江省台州市中级人民法院(2016)浙10行终130号行政裁定书。

[63]参见浙江省台州市中级人民法院(2018)浙10行终117号行政裁定书。

[64]最高人民法院(2018)最高法行申2905号行政裁定书。

[65]宋汝棼:《全国人大法律委员会对〈中华人民共和国集会游行示威法(草案)〉审议结果的报告——1989年10月25日在第七届全国人民代表大会常务委员会第十次会议上》。

[66]前注[65]。

[67]前注[5],赵娟文,第96页。

[68]河南省高级人民法院(2018)豫行申2437号行政裁定书。

[69]参见浙江省平阳县人民法院(2013)温平行初字第66号行政裁定书;陕西省高级人民法院(2020)陕行终657号行政裁定书;辽宁省铁岭市中级人民法院(2016)辽12行终92号行政裁定书。

[70]甘肃省陇南市中级人民法院(2020)甘12行终4号行政裁定书。

[71]湖南省怀化市中级人民法院(2016)湘12行终129号行政裁定书。

[72]山东省淄博市临淄区人民法院(2019)鲁0305行初96号行政判决书。