论行政诉讼的裁判时机成熟

关键词:行政诉讼 争议解决 判决彻底性 裁判时机成熟 终局判决

作者简介:程皓楠,法学博士,浙江大学光华法学院博士后、助理研究员。

一、引言:行政诉讼裁判时机成熟的实践与问题

在民事诉讼中,“裁判时机成熟”不止是描述“诉讼达到可以由受诉法院作出终局裁判的状态”,更包含了“裁判时机成熟时,法院应当作出裁判”的诫命,法院应承担起诉讼促进义务,通过指挥与释明协助当事人行使诉讼权利,推动诉讼达至裁判时机成熟。[1]但在我国的既有讨论中,行政诉讼的“裁判时机成熟”发生了对象上的收缩与功能上的偏移。就对象而言,裁判时机成熟中的“裁判”收缩为履行特定义务判决与变更判决,裁判时机的成熟被理解为这两类判决的适用要件。[2]围绕裁判时机是否成熟,存在“无需被告进一步调查或裁量”、[3]“被告裁量收缩为零”[4]等具体判断标准。可见,就功能而言,这个意义上的裁判时机成熟强调的是法院应当保持谦抑,而非促进诉讼,以免不当地干预行政权的行使。这种对象收缩与功能偏移在一定程度上抽空了“裁判时机成熟”的内核,以至于该概念未必不能作为连接判决适用要件与具体判断标准的中间项而被化约。[5]

那么,“裁判时机成熟”是否是缺乏讨论意义的概念空壳?这有必要对该概念的学理脉络做简要考察。在我国早期行政诉讼实务中,就有法官主张,在私人请求颁发证照的诉讼中,若“颁证时机尚不成熟”,法院就不能作出履行判决。[6]嗣后,学者将德国《行政法院法》(Verwaltungsgerichtsordnung,VwGO)第113条第5款(课予义务诉讼理由具备性)中的“Spruchreife”译为“裁判时机成熟”,并以“被告裁量收缩为零”判断基准,裁判时机成熟时法院可以课予被告特定义务或径行变更系争行政行为。[7]这同本土实践中的探索遥相呼应。“裁判时机成熟”作为履行(特定义务)判决与变更判决的适用要件,逐渐被学界与实务界广泛接受。[8]但是,在德国法上,“裁判时机成熟”的讨论对象虽然收缩,功能却未彻底移转,法院既有义务尊重行政判断,亦有义务“促进裁判时机成熟”,[9]只不过由于行政诉讼相较于民事诉讼的特殊性,法院诉讼促进义务的展开进路也有所不同。忽略“裁判时机成熟”的诉讼促进功能,不仅使得该概念在学理上显得暧昧不明、可有可无,更会抑制履行特定义务判决与变更判决的作出,不利于这两类判决发挥实质性化解行政争议的功能。[10]

“裁判时机成熟”原理回应了“法院何时可以作出定分止争的终局判决”这一关键问题,这既涉及行政诉讼争议解决功能的边界,也涉及法院的司法判断能力与案件事实发现能力,对我国当下的司法实务而言,尤其具备讨论价值。

二、裁判时机成熟的范畴与功能

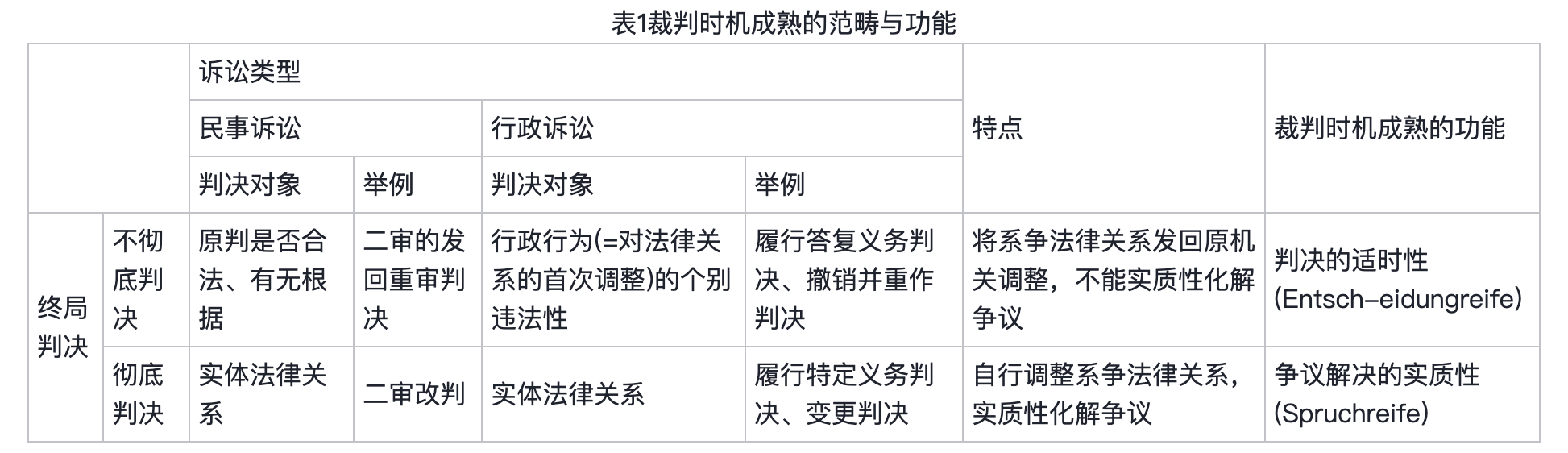

为何“裁判时机成熟”会在行政诉讼中发生对象收缩?这是因为履行特定义务判决与变更判决是具有争议解决彻底性的终局判决。德国法使用两个不同的词汇分别描述终局判决(Endurteil)的时机成熟(Entscheidungreife)与具有彻底性的终局判决的时机成熟(Spruchreife)。这两类裁判时机成熟的功能侧重有所不同,前者服务于判决的适时性,后者服务于争议的实质性解决。

(一)终局判决的时机成熟:判决的适时性

裁判时机成熟时法院应作出终局判决,这是判决适时性原则的要求。终局判决的裁判成熟性描述了受诉法院“对证据资料的审理完毕,可以对诉讼标的作出最终性判断”的审理状态。[11]尽管“裁判时机成熟”在我国并未被明确规定为终局判决的作出基准,但它作为一种一般性的诉讼现象并不会缺席。考虑到“合法性审查原则是贯穿于各类行政诉讼类型的主线”,即便是给付诉讼和确认诉讼,也离不开对被诉行政行为的合法性审查,[12]通常来看,当法院能够对被诉行政行为的个别违法性形成判断时,裁判时机成熟,可以作出变更判决以外的其它几种终局判决。

具体来说,就是若原告主张的系争行政行为违法事由成立,法院即可判决撤销、判决确认违法、判决被告重新针对原告的履行或给付申请作出决定,在该违法事由是“实施主体不具有行政主体资格或没有依据”等重大且明显的违法情形时,法院甚至可以判决确认无效;若不成立,法院即可判决驳回原告诉讼请求。这个意义上的裁判成熟性要求法院履行诉讼主持、及时裁判的义务,[13]引导当事人围绕该争点穷尽举证与攻防,并在相关证据材料已经被充分收集的情况下,依据心证状态或证明责任的分配规则,及时作出终局判决。

我国实定法明确规定了司法裁判的具体期限。但审限不足以成为终局判决作出的时间基准,仍应对裁判时机成熟原理予以足够的重视,并有必要在术语使用上作出区分。[14]

(二)“彻底判决”的时机成熟:争议解决的实质性

“彻底判决”即具有彻底性的终局判决,能够回应原告的全部诉讼请求,明确裁断个案中的法律关系争议。[15]全面、彻底地回应原告诉请,是以规范主义进路实质性化解行政争议的第一步。因此,“Spruchreife”作为对“彻底判决”时机成熟的描述,[16]同争议解决实质性的要求相关联。履行特定义务判决与变更判决是最典型的“彻底判决”,故而“裁判时机成熟”同这两类判决的作出要件相关联。

1.“彻底判决”的内涵

民事诉讼以权利救济与争议解决为旨归,一审的判决应当是“彻底判决”,未明确判断原告诉请是否有理由的判决违反了“法官不得拒绝裁判”原则,侵害了原告获得裁判的权利,属于严重的程序违法,构成判决被撤销的法定情形。[17]而上诉审兼具审级监督与争议解决功能,原告的上诉请求也相应包含撤销原判与重审改判两部分,[18]二审法院并非只能驳回上诉或径行改判,还可以撤销原判发回重审,发回重审判决就是不具有彻底性的终局判决。虽未明确使用“彻底判决”时机成熟的表述,我国学界与实务界也会明确区分并细致辨析发回重审与依法改判两种二审裁判方式各自的适用情形。[19]

有别于民事诉讼,不具有彻底性的一审判决在行政诉讼中却是可以想象的。这是因为行政诉讼具有上诉审类似性,既承担了监督行政的功能,也承担了争议解决的功能,监督行政指向行政机关首次判断(通常以行政行为为载体)的合法性,争议解决则指向实体法律关系的调整。[20]即使法院对首次判断的合法性作出裁判,有争议的法律关系应如何调整仍可能处于未决状态,此时法院可以不自行澄清案件事实、适用法律,而是将相关争议发回行政机关处理,这样的终局判决就类似于二审中的发回重审判决,不具有彻底性,但也不违反法律。相应地,类似于二审中的依法改判判决,法院自行认定事实、适用法律,解决实体法律关系争议的判决就是具有彻底性的终局判决。在行政诉讼中,案件的成熟性、[21]“发回判决”的裁判成熟性、“彻底判决”的裁判成熟性分别描述了法院开始审理的时机、法院对行政行为(个别)违法性作出判断的时机、法院调整实体法律关系的时机,司法权的能动程度次第提高。

大致来看,法院需要将更多的争点、更广泛的案件事实纳入审理范围,才能作出更具彻底性的判决,那么对于“彻底判决”的裁判时机而言,法院不仅需要主持诉讼、及时裁判,更需要判断哪些争点可以由法院代替行政机关判断,什么样的案件事实适宜由法院在审理中查明。循此,这一意义上裁判时机成熟与其说描述了法官的审理状态,毋宁说描述了法院以判决调整实体法律关系、实质性化解行政争议的能力(见表1)。[22]

2.作为“彻底判决”的履行特定义务判决

给付之诉既审查被告行为的合法性,更关注实体法律关系的调整,[23]因此判决的彻底性在给付之诉的判决中尤其成为问题。履行特定义务判决是具有彻底性的给付判决,故而“裁判时机成熟”会成为履行特定义务判决的判决要件。

原告因被告拒绝或搁置其给付申请而向法院提起诉讼,其给付请求权既是行政程序的标的,也是行政诉讼的标的。[24]被告对原告的申请理由是否成立作出首次判断,法院既对首次判断的合法性展开复审,也对申请理由是否成立作出第二次判断。申请理由是否成立的判断又可分拆为两步,第一步是看原告主张的请求权是否具有规范和事实基础;第二步是看是否存在权利消灭或权利排除的情形,使得请求权虽然成立但不能(继续)主张。[25]

循此,法院认为原告主张的请求权不成立、已消灭或不可主张时作出的驳回判决(《行政诉讼法》第69条后半句)与法院认为原告主张的请求权已成立、未消灭且可主张时作出的课予被告特定义务判决(包括作出特定的行为或给付特定数额财物)[26]是最具彻底性的终局判决,它们在判决要件上互为镜像。此时法院代替行政机关对行政程序的标的作出判断,调整有争议的实体法律关系,故而能够切实回应原告的诉请并实质性化解行政争议。[27]与之相对应,如果法院不能对原告主张的请求权是否成立、是否消灭、是否可主张形成判断,作出彻底判决的裁判时机不成熟,法院作出的课予被告概括义务的判决(如重新答复或给付不特定数额财物)就不具备彻底性,相当于法院只审查并否定了拒绝申请决定的合法性,将原告的请求权交由被告重新判断。

3.作为“彻底判决”的变更判决

撤销之诉承担了更多的秩序维护与监督行政的功能,审查并撤销违法行政行为即可救济受损的私人自由,涉案法律关系如何调整属于行政程序的标的,通常并非法院所关心。但撤销判决中同样存在判决彻底性的区别。

撤销判决拘束力的积极效果课予被告重新处理义务,被告再次依职权作出侵益行为是公益的要求,在被诉行为因程序违法而被撤销的情况下,被告的重作甚至不受禁止反复效力拘束。[28]但被告依职权重作侵益行为通常并非原告所期待,对于原告而言,有意义的毋宁说是审查侵益行为的整体违法性而非个别违法性,是撤销“规范(Regelung)”而非“措施”意义上的侵益行为。[29]

循此,以行政行为的整体违法性为审理对象时,法院作出的撤销判决或驳回判决是更具彻底性的判决,败诉的被告不能变换理由后作出同一行政行为,败诉的原告或第三人也不能变换理由提起后诉主张同一行政行为的违法性,从而实现“案结”与“事了”的统一。行政处罚的变更判决同行政机关的处罚决定一样可以被强制执行,其彻底性更上一层楼,“裁判时机成熟”因此成为变更判决的判决要件。

三、裁判时机成熟的判断要素

正因“彻底判决”的裁判时机同法院实质性化解行政争议的能力相关联,接下来的问题就是,法院何时可以认为裁判时机成熟,继而作出“彻底判决”?依据“彻底判决”的内涵,可归纳出以下三点影响因素:第一点是行政诉讼争议解决功能的边界,这决定了法院是应在本次诉讼的裁判中彻底地、一次性地解决争议,还是酌情将部分争议交回行政程序或留待后诉处理;第二点是司法判断过程的认知边界,行政判断过程与司法判断过程的异质性使得法院并不具备通过诉讼审理解决某些争议的判断能力;第三点是法院的案件事实发现能力,这决定了法院是只能够判断事实认定结论是否正确,还是能够自行认定事实、适用法律。

(一)行政诉讼争议解决功能的边界

行政争议实质性解决包含有以一次裁判定分止争的面向,[30]但一次性解决争议并非唯一的目标,不能为之过分折损原告程序权利,或过分降低诉讼效率与审判质量。

1.原告的程序权利

争议一次性解决不能过度侵蚀原告的程序权利。法院的审理是否受原告的诉讼请求和理由拘束是个颇有争议的问题,最高人民法院曾指出“人民法院在行政案件审理中,应当对被诉行政行为的事实根据、法律依据、行政程序、职责权限等各方面进行合法性审查,不受诉讼请求和理由的拘束”,[31]但全面审查可能会侵害当事人处分权,也不符合主观诉讼的构造,不具备现实的可行性。[32]然而,经由法官释明,原告变更诉讼请求或诉讼理由后,法院审查其他可能的违法事由并不违反诉审一致的要求。[33]循此,诉审一致与全面审查这两种立场之间的区别是相对的,只不过在诉审一致的立场下,是否行使释明权拓宽审理范围委诸法院裁量,此时就会涉及裁判时机成熟的司法促进。如果认为法院的审理与判决受原告诉请拘束,那么就会发现,以“彻底判决”一次性解决争议固然有利于维护整体法秩序的安定,但未必符合原告的意愿与利益。原告可能希望在一次诉讼中终局性地解决争议,也可能希望在一次诉讼中阶段性地解决争议,从而可以在未来重新审视并调整诉讼策略及证据收集方向,再度启动司法程序。片面追求争议的一次性解决,藉助判决既判力否定原告嗣后可能的权利主张,将构成对当事人实体和程序权利的双重贬损。[34]

2.诉讼效率与审判质量

妥善性与迅速性也是评价争议解决实质性的维度,在案情复杂、争议大、分歧多以及证据多的案件中,追求一次性解决争议也会增加法院在个案中的工作量和法官的负荷,降低诉讼效率与审判质量,并最终累及权利救济的实效性。[35]

争议分阶段解决的理念在我国实定法中也有体现:行政行为的违法性是行政赔偿的要件,法院在确认违法的同时,判断后果消除责任或行政赔偿责任是否成立、如何承担才有可能修复原告受损的权益,彻底化解争议。但实定法容许法院自行决定是否在确认系争行为违法或无效的同时,判令被告采取补救措施或承担赔偿责任(《行政诉讼法》第76条),也容许原告自行选择是否在提起行政诉讼时一并请求行政赔偿。[36]即使原告选择一并请求赔偿,法院也可以基于诉讼促进的考量,依据其诉讼指挥权采取分案措施,另案处理赔偿请求。[37]

综上,法院是否有必要作出具有彻底性的判决,需要在有张力的价值之间进行权衡取舍。在行政诉讼的制度功能与基本构造尚有分歧的情况下,很难得出法解释上的“唯一正解”,也很难从司法裁判中归纳出相对稳定的认识,还需法官在个案中进行权衡与判断。[38]

(二)司法判断过程的认知边界

法院是否能够作出“彻底判决”不宜泛泛而论,应当结合司法判断过程相较于行政判断过程的特点来探讨,在此,变更判决与履行特定义务判决存在区别。

1.司法判断与行政判断的同质性与变更判决的裁判时机成熟

传统上,行政判断同司法判断一样,都是将所认定的事实涵摄(或等置)入法律规定的法适用过程。[39]即使法规范在要件上包含有不确定的法律概念,在效果上允许行政机关选择,但可以依据规范目的形成相对明确的判断基准。在行政判断过程与司法判断过程存在类似性的情况下,法院与行政机关具有相似的认知手段与判断能力,法院判断权与行政判断权之间其实只存在相对化、情境化的区分,个案中应由哪个机关作出判断,更多地是一个功能适当性与合目的性的问题,[40]由法院调整法律关系并不存在质的障碍。

我国实定法有限地容许法院变更明显不当的行政处罚(《行政诉讼法》第77条),大致也是考虑到行政处罚的作出要件与法律效果都比较明确,而且随着相关裁量基准的颁行,处罚要件与处罚效果被进一步地细化,法院认定事实、适用法律的能力并不明显逊色于行政机关,可以经由诉讼中呈现的事实判断是否应当作出处罚、应当作出何种处罚。之所以容许由法院的判断代替行政的判断,与其说是因为处罚中的裁量“收缩为零”,法院作出了“唯一合理”的选择,[41]毋宁说个案中实质性解决争议的必要性极强,以至于权力分工的要求可以适当让步。[42]

2.司法判断与行政判断的异质性与履行特定义务判决的裁判时机成熟

随着现代行政任务与问题的情境日趋复杂多样,立法机关可能无法在某些领域或事项上预先形成明确的调整方案,而只能提供一个规范框架,由行政机关在此框架内统合意见、预测风险、权衡利害并形成判断。[43]这样的行政判断过程就不再是回溯性的个案涵摄,而是具有预测性的公共政策形成。行政程序同审判程序之间的异质性也相应凸显,作为“集合化利益表达与沟通”的程序,强调多元参与、交往理性而非平等对抗,环境影响评价、反倾销听证会即为典例。[44]过程的异质性导致法院没有能力代替行政机关作出创造性的政策决定,最多只能审查该决定作出的程序与过程是否正当。

2018年行诉法解释第91条将是否尚需被告裁量规定为区分履行答复义务判决与履行特定义务判决的要件,大致是出于维持司法与行政之间权力分工的考量。如果仅依据是否存在类似于“可以”“有权”等规范表述来判断是否尚需被告裁量,未免显得机械,上述功能主义的视角可以提供一种双阶判断思路。[45]第一步是进行规范分析,看涉案的行政判断过程同司法判断过程是否存在类似性,法院是否具备代替性判断的认知能力,如果不具备则应发回被告处理。我国司法实务中也有裁判观察到了行政过程的利害调整功能,如物业管理区域的调整需征求业主意见,[46]老旧住宅的电梯增设许可需要业主充分协商,并考虑异议人专有部分使用权与相邻权。[47]对此,法院不能基于诉讼审理作出实质性判断,故而将争议发回行政机关。如果法院具备这样的判断能力,则可以进入第二步的事实分析,即综合研判案件迁延反复的可能性与原告权利救济的迫切性,在实质性解决争议的必要性较高时,可作出代替性判断。

(三)法院的案件事实发现能力

“彻底判决”的作出需要法院自行把握案件事实。法院的案件事实发现能力同对案件事实的审查强度有关,并最终会反映在证据资料的来源与范围上。

1.两种案件事实发现模式

大致来看,将行政诉讼理解为涵盖事实认定与法律解释在内的“全面重审”时,法院可以独立认定事实,并以自身的判断为基准评估行政机关事实认定的正确性。[48]这一审查模式对法院案件事实发现能力的要求更高。法院可以基于当事人新提出的主张与证据认定事实,美国行政法上的重新审查(de novo review)模式即为典例,“最高法院公开宣称它不受委员会调查结论的拘束,它可以接受更多的证据,并完全搁置委员会的调查结果”。[49]法院也可以基于职权自行查明事实,德国行政诉讼法上采取的职权调查原则(《行政法院法》第86条)就是代表,法院的职权调查应在原告诉讼请求的范围内进行,但是调查无需当事人的申请,也不受当事人自认的限制,当事人只负有协力义务,以便法院明确职权调查的方向与范围。[50]

而将行政诉讼定位为行政程序之后的上诉审时,行政机关与法院对同一案件事实进行法律的第一次适用与第二次适用,[51]为避免有限的司法资源浪费在对事实的反复认定上,也为了避免行政程序中的调查与取证沦为虚设,法院与其说是独立地重新判断涉案事实是什么,不如说是审查行政机关的事实认定是否合理、是否有实质性证据作为支撑。若法院认为行政机关的事实认定不违反经验主义,即便该认定与自己的判断存在若干差异,法院也尊重行政机关的事实认定,并以之为裁判基础。但若法院认为行政机关的事实认定不够可靠,法院通常也只能确认行政机关的事实认定违法,将有争议的案件事实发回行政程序重新调查。[52]这一审查模式对法院案件事实发现能力的要求较低,法院的事实审理仅基于当事人在之先的行政程序中已经提出过的主张与证据,此即所谓的案卷排他主义。美国行政法上的上诉审查模式即具有类似特征,行政机关与法院的关系接近于民法中陪审团与法官的关系,行政机关(通常是独立规制机构)对规制争议进行首次管辖,澄清规制过程中的事实问题,法院则专注于法律问题的解释。[53]

2.案件事实发现模式的互补适用

我国行政诉讼是更接近“全面重审”还是“上诉审”,对事实认定的审查是应采正确性标准还是合理性标准,在学理上颇有疑义,未必能得出划一的结论。[54]就实定法而言,证据资料范围上虽然具有案卷排他主义的特征,如要求被告限期移交案卷[《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》(下称“《行政诉讼证据规定》”)第1条]、禁止被告在作出行政决定后收集证据(《行政诉讼法》第35条、《行政诉讼证据规定》第60条第1项)、禁止原告主张在行政程序中应主张而未主张的证据(《行政诉讼证据规定》第59条、2018年行诉法解释第45条)等等,但是案卷之外的证据也并非被一概排除,实定法具有相当大的弹性,容许法院接受被告补充的案卷外证据(《行政诉讼法》第36条第2款)或酌情采纳原告提出的案卷外证据(《行政诉讼证据规定》第59条),[55]也容许法院在“涉及国家利益、公共利益或者他人合法权益的事实”以及“依职权追加当事人、中止诉讼、终结诉讼、回避等程序性事项”上进行职权调查(《行政诉讼证据规定》第22条)。[56]

面对这种不确定性,与其划一地将对事实认定的审查模式归类为全面重审模式或者上诉审模式,毋宁承认这两种模式实际上是在互补地发挥作用,法院应当根据涉案行政活动的内容与过程来决定对事实认定的审查强度与证据资料的范围。这其实是比较法上更常见的进路,如美国通常对事实认定采实质性证据标准,但在涉及“基本权利事实”时采重审标准;[57]又如德国行政法院虽应当自行查明涉案事实,但也容忍行政机关在某些涉及专业知识或“形成余地”的事项上具有“绝对的功能保留”,法院不能代为认定事实。[58]大致来看,作为法适用机关,行政机关与法院在事实相关信息的收集与处理上存在功能分担,二者处于协作关系。[59]在行政机关能够以正当的程序缜密且专业地认定事实,并以案卷如实记录其认定过程时,以案卷排他规则将事实认定权配置给行政机关,并要求法院予以尊重才是合理的,才能收到避免程序冗叠的效果。

四、裁判时机成熟的司法促进

若法院认为涉案争议适合以“彻底判决”解决,就“应当审查并且在必要时创造所有事实和法律上的条件”,[60]从而促进裁判时机成熟。

(一)敦促当事人穷尽攻击防御手段

为将更多的案件事实或争点纳入审理范围,法院有必要敦促当事人穷尽攻防,这在原告一侧体现为诉讼理由的追加或变更,在被告一侧体现为行政行为理由的追加或变更。

1.原告追加或变更诉讼理由

在原告一侧,法院促进裁判时机成熟意味着法院行使诉讼请求上的释明权,引导原告追加或变更诉讼理由。诉讼理由包括支持原告诉讼请求的规范理由与事实理由。原告变更诉讼理由不仅涉及两造的诉讼平等,还会涉及法院与行政机关的权力分工,故而有必要施加一定的限制,此亦构成法院释明权的行使边界。

法院通常不允许原告在被告应诉后变更诉讼请求(2018年行诉法解释第70条),若诉讼理由的追加变更会导致诉讼请求的变更,法院更宜提示原告另案起诉。具体来看,撤销之诉中的诉讼请求指向违法行政行为的撤销。在不会导致被诉行政行为改变的情况下,法院可容许原告追加或变更具体违法事由,如起诉时主张处罚决定没有事实依据,嗣后又主张处罚决定程序违法。因为被告对行政行为合法性承担举证责任,原告追加和变更的提出期限也更为宽松。[61]而在可能导致被诉行政行为改变的情况下,只有在行政行为之间存在法律关系或基本事实上的同一性时,原告才可追加或变更诉讼理由,如以营业税补缴决定违法为由主张滞纳金加收决定违法,以招标程序违法为由主张同中标人签订的行政协议违法,如此才能合理地排除“一行为一诉”原则的适用。[62]此时诉讼理由的追加或变更导致了待审查行政行为的增加,为避免对被告造成突袭,原告的提出期限应受一定限制。

给付之诉中的诉讼请求则指向原告所主张请求权的实现,诉讼请求理由的追加与变更以请求权的同一性为前提,而请求权的同一性又可通过事实依据与规范依据两个方面判断。通常不容许变更规范理由,但请求权(基础)竞合的情形可以视为变更禁止的例外。补偿请求权与赔偿请求权竞合的情形即为典例,被告未履行征收补偿协议便强制拆除原告房屋构成了违约责任与侵权责任的竞合,参照《民法典》第186条的规定,原告可以在继续履行补偿协议与赔偿强拆损失之间择一主张。考虑到原告较弱的诉讼能力与权利救济的实效性,可以将原告变更规范理由的时点宽限至审理时或裁判时。[63]事实理由的变更通常也会导致请求权的变更,但也有例外,如请求工伤认定的情形,多项法定要件满足其一原告的权利主张即可实现,事实理由的变更可以视为攻击防御方法的变更,对此,法院更宜提示原告提出新的申请。这是因为行政诉讼具有上诉审类似性,如果容许原告在诉讼中主张未在先前行政程序中主张的事实理由,就相当于要求法院在行政机关全不知晓、未予判断的事项上行使首次判断权,可能在事实上架空行政程序,有违行政程序与行政诉讼程序之间的功能分工,也损害了原告审级利益。[64]

若诉讼理由的追加或变更会显著破坏诉讼武器平等,法院也不宜进行释明。法院为扩张审查范围而在诉讼请求上行使释明权,实际上是使得当事人(尤其是被告一方)程序权利保障让步于争议的一次性解决,多少偏离了司法中立原则的要求。在被告一方仅涉及行政机关时,私人与行政机关之间诉讼武器的不对等性与行政诉讼的权力监督的功能,尚可为这种偏离提供正当化依据。[65]但是若存在与被告具有同向利害关系、作为私人的第三人,这种偏离就会妨害私法关系中的平等。因此,在土地权属争议裁决、专利侵权裁决等实质是以行政权调整平等主体间的法律关系的案件中,法院不宜行使释明权。

2.被告追加或变更行政行为的理由

在被告一侧,法院促进裁判时机成熟意味着法院容许乃至提示被告追加或变更行政行为的理由。

是否容许被告在诉讼中追加或变更理由,首先取决于实定法的规定。在德国,法院审查的是行政行为在“规范”意义上的实质合法性,实定法容许作为“规范”的行政行为同其依据的理由适当分离,行政机关也就得以在诉讼中追加或替换理由。在羁束行政领域只会有唯一一个在“规范”意义上合法的行政行为,此时法院甚至可以代替行政机关进行首次判断,以其他理由为该合法决定提供支持。[66]我国实定法对行政行为处理结果与理由的分离持更严格的态度,因行政一体原则,行政复议程序尚可被视为原行政程序的延续,被告(复议被申请人)追加与替换理由属于行政的自我纠错,还可以被接受。但被告能否在诉讼中追加或变更理由则颇有疑义。这涉及到原告程序权利保障、依法律行政原理同纠纷一次性解决之间的权衡。考虑到及时、充分、正确地说明理由是正当程序的要求,理由的追加替换的实质是行政行为的程序瑕疵治愈。这种治愈是否被容许可从说明理由义务的功能出发,分类探讨。

撤销之诉以被诉行政行为的合法性为审理内容,理由提示了从证据到结论的推理过程,法院有必要容许乃至敦促被告说明未说明或未正确说明的理由,以此形成对行政行为实体合法性的认识,但未必要接受理由的追加或替换并视为行政行为的瑕疵治愈,而作出驳回判决。[67]如果法院经由审理确认了行政行为的实体合法性,大可依据《行政诉讼法》第74条第1款第2项将理由的欠缺或错误视为“程序轻微违法”,作出确认违法判决,这一样可以避免程序空转,而且相较于驳回判决更能宣示程序合法性的意义。

相较于撤销之诉,更应容许被告在给付之诉中追加或变更拒绝决定的理由。这是因为给付之诉以原告主张的请求权为审理对象,请求权是否成立、是否可主张取决于相应要件是否满足。在申请需要满足多项条件才能成立的情况下,原则上行政机关应该对申请条件作全面审查,并在拒绝决定中一次性告知所有的理由,从而避免申请人无谓地反复申请,这也是高效便民原则的要求。但只要拒绝理由成立,追加或变更拒绝理由并不会对请求权的成立产生实质影响,如申请人能否报考执业医师考试取决于其是否具备专业学历及实践经历,而不取决于被告是以不具备专业学历抑或不具备实践经历为由拒绝其申请。[68]被告的拒绝理由接近于诉讼中的防御手段,为法院的审理提示方向。法院可以借助对新理由的审查,对申请条件是否满足形成整体性判断,而且只要限制理由的变更或追加的时限,为原告的防御预留准备时间,也不违反程序公正的要求。

(二)充实证据资料

案卷内的证据资料不足以使得法院对争议事实产生心证时,法院促进裁判时机成熟意味着法院可以适当突破证据资料上的案卷排他规则,通过职权调查或接受当事人补充的案卷外证据来查明案件事实。法院是否需遵守案卷排他规则同以下因素有关。

1.行政机关的事实认定优势

案卷排他规则实际上是事实认定权限在行政机关与法院之间的配置规则,法院突破案卷排他规则意味着由法院取代行政机关认定事实,这种代替性判断是否妥当,取决于行政机关是否因机构组成、程序规则、评价对象等原因而具备突出的事实认定优势。

首先,要件事实之间存在差异,某些事实的认定就是从证据到待证事实的归纳推理,如“被拆房屋内物品损失”,[69]法院具备接近于行政机关的事实认定能力;某些事实的认定则包含有价值评价,是客观物质条件与主观决策交互影响的结果,[70]如“公立学校的接纳容量”,不仅需要考虑师资、经费、校舍空间等可视化的指标,还需对教育政策、教育舆论氛围等因素评估赋值,此时法院应尊重行政机关的认定。

其次,若进行事实认定的行政机关具备较高的专家知识,如由劳动能力鉴定委员会鉴定劳动能力、由专利复审和无效审理部门判断发明的创造性、由专家评议组认定中医医术“确有专长”,法院也应尊重行政机关的认定。当然这种尊重也有边界,法院并非在专业技术性问题上绝对没有判断能力。在关涉重大法益时,法院可以通过委托专家辅助人说明情况来认定事实,如在工伤认定争议中委托鉴识人员判断交通事故责任归属,[71]在行政处罚争议中听取专业人员的陈述以判断涉案容器是否属于“特种设备压力容器”。[72]

最后,若行政机关的事实认定程序具有准司法性,如行政处罚中的听证会、商标争议中的评审会等,行政机关的事实认定不仅基于职权调查中取得的证据,更基于相关人在行政程序中的质证与辩论,具有更高的合理性,法院应遵守案卷排他规则。

2.证据的来源与时效性

案卷排他规则也是证据失权规则。法院是否接受案卷外证据,同判决基准时与证据的提出方有关。

给付之诉判断的是原告所主张的请求权在“判决时”是否有理由,以言词辩论终结时而非行政行为作出时为判决基准时。[73]因此,以行政诉讼上诉审类似性为基础的案卷排他规则大为缓和,当事人均可主张行政程序完结后的发生的新事实,也可在非故意隐匿的情况下主张行政程序完结前发生的旧事实。[74]

撤销之诉判断的是已作出的行政行为在“作出时”的合法性。此时案卷排他规则固然是一种敦促当事人按时举证的证据失权规则,但并非对称地拘束私人与行政机关:基于“先取证、后裁决”的程序要求,被告通常不能以行政程序结束后收集或补充的证据证明原侵益行为的合法性,[75]除非原告或第三人先提出了其未在行政处理程序中提出的证据。[76]但原告原则上可以在诉讼中补充提交案卷外证据,这是为了平衡原告在理解规范、收集证据方面的劣势。[77]相应地,原告在以下两种情况下需要承担逾期举证的失权后果(《行政证据规定》第59条):其一是被告能够证明,已经在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据。此时原告在规范理解方面的弱势已经被填补。其二是原告的逾期举证并非因客观原因无法知晓、无法取得或无法按时提交,[78]如果法院接受这种出于主观故意的逾期举证,显然有违诉讼效率原则。

五、结语

行政判断与司法判断的位阶次序形塑了行政诉讼的上诉审类似性,行政判决可以像上诉审法院作出的发回判决那样不具有争议解决意义上的彻底性,亦即仅审查行政行为的(个别)违法性,将涉案法律关系发回行政机关调整。正因终局判决之间存在彻底性的差异,行政诉讼的裁判时机成熟发生了范畴与功能的分化。终局判决的裁判时机成熟服务于判决的适时性,但“彻底判决”的裁判时机成熟服务于争议的实质性解决。履行特定义务判决与变更判决是具有彻底性的终局判决,法院不止是审查系争行为的合法性,更是经由诉讼审理代替行政机关认定事实、适用法律,故而裁判时机成熟会与其作出要件相关联,并且会被具体化为“无需被告调查或裁量”之类的判断标准。

“彻底判决”的裁判时机是否成熟同法院以判决一次性化解争议的能力相关联。法院应承担起诉讼促进义务,只不过在行政诉讼中,涉案争议是否适宜以“彻底判决”化解涉及行政诉讼争议解决的功能边界。一次性化解争议不能过度侵蚀原告的程序权利,也不能显著累及诉讼效率与审判质量;法院是否具备作出“彻底判决”的认定事实、适用法律能力,也需要结合司法判断过程同行政判断过程的类似性、涉案行政活动的内容特点综合判断。为促进“彻底判决”的裁判时机成熟,法院可以容许乃至要求原被告调整扩充诉讼理由与行政行为理由,适当采纳案卷外证据,从而将更多的争点、更广泛的案件事实纳入审理范围。

【注释】

[1]参见占善刚:《论民事诉讼裁判的时机》,《现代法学》2023年第6期,第26页;唐力:《民事审限制度的异化及其矫正》,《法制与社会发展》2017年第2期,第188页。

[2]相关学理论述可参见章志远:《行政争议实质性解决的法理解读》,《中国法学》2020年第6期,第139页;最高人民法院行政审判庭编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用》,人民法院出版社2018年版,第216-220页。相关案例可参见“尹某某诉台州市国土资源局椒江分局土地行政批准案”,最高人民法院行政审判庭编:《中国行政审判案例》(第4卷)第152号案例,中国法制出版社2012年版,第168-171页。截至2025年5月7日,据“北大法宝”上的检索结果,行政诉讼中涉及“裁判(判决)时机成熟”概念的裁判文书有645份。

[3]2018年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(下称“2018年行诉法解释”)第91条要求法院在“尚需被告调查或裁量”时判决被告针对原告的请求重新作出处理。

[4]类似观点参见赵宏:《行政诉讼法第72条(履行判决)评注》,载沈岿主编《行政法论丛》(第30卷),法律出版社2024年版,第86页;梁君瑜:《行政诉讼变更判决的适用范围及限度》,《法学家》2021年第4期,第94-95页。

[5]近来王明喆、梁君瑜等学者探讨履行判决适用要件时就未采用裁判时机成熟的概念。参见王明喆:《行政诉讼履行判决的类型与适用》,《环球法律评论》2023年第3期;梁君瑜:《行政诉讼履行判决的构造与边界》,《北方法学》2021年第4期。

[6]姜明安主编:《行政诉讼案例评析》,中国民主法制出版社1993年版,第312页。

[7]参见[德]弗里德赫尔穆·胡芬著:《行政诉讼法》,莫光华译,法律出版社2003年版,第398、589页。

[8]参见李广宇、王振宇:《行政诉讼类型化:完善行政诉讼制度的新思路》,《法律适用》2012年第2期,第12页。

[9]参见[德]弗里德赫尔穆·胡芬著:《行政诉讼法》,莫光华译,法律出版社2003年版,第444页。

[10]实务界有零星关注,但缺乏系统性论述。参见张惠瑀、李星星:《注销登记义务的性质判定与裁判时机催熟》,《人民司法》2022年第2期,第102-107页。

[11]Vgl.Musielak,in:Münchener Kommentar zur ZPO,6.Aufl.2020,§300 Rn.2,§139 Rn.2;占善刚:《论民事诉讼裁判的时机》,《现代法学》2023年第6期,第22页。

[12]参见江必新主编:《中华人民共和国行政诉讼法理解适用与实务指南》,中国法制出版社2015年版,第26页。

[13]参见占善刚:《论民事诉讼裁判的时机》,《现代法学》2023年第6期,第21页;李浩:《民事诉讼程序权利的保障:问题与对策》,《法商研究》2007年第3期,第89-91页。

[14]对此,一种可能的思路是将“裁判时机成熟”限定理解为终局判决的时机成熟,以“案件事证明确”描述“彻底判决”的时机成熟,参见陈清秀著:《行政诉讼法》,法律出版社2016年版,第188、637页。但考虑到当前学界与实务界的概念使用习惯,本文未采取上述思路,而是区分了“终局判决”与“彻底判决”的“裁判时机成熟”。

[15]Vgl.Bettermann,Die Verpflichtungsklage nach der Bundesverwaltungsgerichtsordnung,NJW 1960,649,653 f.,655 f.;Marx,Das Herbeiführen der Spruchreife im Verwaltungsprozeß,1995,S.19;Schoch/Schneider,in:Kommentar VwGO,2021,§113 Rn.196,213;Funke,Falldenken im Verwaltungsrecht.Ein systematisches Studienbuch,2020,S.119-121.

[16]依据德国学者考察,“Spruchreife”一词可以追溯至1883年的《普鲁士一般邦行政法》(LVG)第98、99条,根据这两条的规定,高等行政法院(OVG)在审理法律审上诉(Revision)时,若裁判时机成熟(Spruchreife),则可撤销原判决并如同事实审法院一样自行作出具有彻底性的裁判(durchzuentscheiden),否则应发回适当审级的法院重审。后来,这一表述先后被1946年美占区的《行政法院法》(VGG)第79条第3款与1948年英占区第165号军政府法令(MRVO)第75条第3款继承,这两条被视为课予义务诉讼制度的前身。1960年的《行政法院法》(VwGO)第113条第5款延续了这一表述,“裁判时机成熟”成为课予特定义务判决与变更判决的作出要件。Vgl.Jacobj,Spruchreife und Streitgegenstand im Verwaltungsprozess,2001,S.83-87.

[17]参见范伟:《“法官不得拒绝裁判”原则的逻辑再造:从绝对性到相对性》,《政法论坛》2021年第1期,第44页。

[18]参见张卫平著:《民事诉讼法》(第六版),法律出版社2023年版,第504页;陈刚:《我国民事上诉法院审级职能再认识》,《中国法学》2009年第1期,第186页以下;胡思博:《民事诉讼二审裁判的类型化研究》,《法律适用》2023年第12期,第38-39页。

[19]参见何贞斌:《我国民事诉讼审级制度与二审具体问题研究》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2014年第4期,第32页;王福华、融天明:《民事诉讼发回重审制度之检讨》,《法学研究》2007年第1期,第11-14页。

[20]参见程皓楠:《论行政的首次判断权》,《财经法学》2024年第2期,第107-108页。

[21]关于案件成熟性的阐述可参见[美]理查德·J.皮尔斯著:《行政法》(第五版),苏苗罕译,中国人民大学出版社2016年版,第1023页。其功能在于将过程性、未完结、未对私人权益产生影响的行为排除出司法审查的范畴,因此又被称为起诉时机的成熟性或者行政行为的成熟性。参见最高人民法院(2017)最高法行申307号行政裁决书;四川省乐山市市中区人民法院(2013)乐中行初字第36号判决书。

[22]Vgl.Bettermann,Die Verpflichtungsklage nach der Bundesverwaltungsgerichtsordnung,NJW 1960,649,653-654 f.

[23]参见王贵松:《作为利害调整法的行政法》,《中国法学》2019年第2期,第104-105页。

[24]Vgl.Marx,Das Herbeiführen der Spruchreife im Verwaltungsprozeß,1995,S.51.

[25]参见王泽鉴著:《民法思维:请求权基础理论体系》,北京大学出版社2009年版,第135页;吴香香著:《民法典请求权基础检索手册》,中国法制出版社2021年版,第13页。

[26]实定法只明确了履行判决的判决内容有具体程度的差别(2018年行诉法解释第91条),但实务界主张给付判决也存在具体程度的区别,参见贺小荣主编:《最高人民法院第二巡回法庭法官会议纪要》(第一辑),人民法院出版社2019年版,第332-334页。

[27]Vgl.Marx,Das Herbeiführen der Spruchreife im Verwaltungsprozeß,1995,S.56;贺小荣主编:《最高人民法院行政审判庭法官会议纪要》(第二辑),人民法院出版社2023年版,第83页。

[28]参见王贵松:《行政诉讼判决对行政机关的拘束力——以撤销判决为中心》,《清华法学》2017年第4期,第91-93、97页。

[29]Vgl.Joeres,Die Rechtsstellung des notwendig Beigeladenen im Verwaltungsstreitverfahren,1982,S.87;Detterbeck,Normwiederholungsverbote aufgrund normverwerfender Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts?,AöR 1991,391,400-401 f.日本法上亦存在类似立场,由此延申出行政行为“整体违法性”与“个别违法性”的区分。参见[日]盐野宏著:《行政救济法》,杨建顺译,北京大学出版社2008年版,第129页;[日]山本隆司:《诉讼类型、行政行为与法律关系》,王贵松译,《法治现代化研究》2020年第6期,第171-173页;王贵松:《行政诉讼判决对行政机关的拘束力——以撤销判决为中心》,《清华法学》2017年第4期,第91页。

[30]参见贾亚强:《论行政诉讼实质性解决行政争议的实现——以争讼行政法律关系的确定为研究进路》,《法律适用》2012年第4期,第67页。

[31]参见“夏某某诉山东省威海市人民政府行政复议再审案”,最高人民法院(2018)最高法行再128号行政裁定书,《中华人民共和国最高人民法院公报》2020年第12期,第11-18页;类似观点参见邓刚宏:《行政诉讼依诉请择判原则之局限性——依行政行为效力择判原则的可行性分析》,《法学》2008年第9期。

[32]参见王贵松:《行政诉讼的诉审判一致性》,《中国法学》2024年第2期,第55-56页;杨利敏:《处分权原则和辩论原则在我国行政诉讼中的适用性》,《国家检察官学院学报》2009年第6期,第139-142页。

[33]参见王贵松:《行政诉讼的诉审判一致性》,《中国法学》2024年第2期,第58页。

[34]参见任重:《民事纠纷一次性解决的限度》,《政法论坛》2021年第3期,第101-102页。

[35]Vgl.Marx,Das Herbeiführen der Spruchreife im Verwaltungsprozeß,1995,S.144-150.

[36]参见《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》第4条、第13条。

[37]另案处理大致可以视为诉的分离,虽未由诉讼法明定,但可从法官的诉讼指挥权中推知。参见马家曦:《民事诉讼另案处理的标准澄清与程序完善》,《中外法学》2021年第3期,第704-705页。在我国行政诉讼实践中,以告知原告另行起诉的方式分别审判确认违法请求与赔偿请求的做法并不少见。

[38]争议解决的彻底性同诉讼标的的范畴有关,对行政诉讼标的界定路径的讨论通常还会回到我国行政诉讼究竟是主观之诉还是客观之诉、侧重合法性审查还是权利救济的争论上。参见陈鹏:《行政诉讼标的的相对化识别——以撤销诉讼为中心的阐释》,《法学家》2023年第4期,第162-164页。

[39]Vgl.Mayer,Deutsches Verwaltungsrecht,3.Aufl.1924,S.131 ff.

[40]参见[日]藤田宙靖著:《行政法总论》(上卷),王贵松译,中国政法大学出版社2023年版,第92-93页。

[41]将“裁量权收缩为零”视为变更判决的作出要件的理解在我国颇具影响力,但是,是否作出行政处罚的决定裁量尚可依据相对人的违法情节、危害后果、主观恶性等要件收缩为零,诸种处罚种类间的选择裁量或许也可借助处罚基准得出“唯一合理”的措施,但即使如此,罚款的金额与拘留、责令停产停业、限制从业的期限都具有幅度,几乎不可能收缩为“唯一合理”的确定值。就司法实务而言,对行政机关在行政处罚选择上的裁量权是否收缩为零,大多数判决缺乏论证,一些法院甚至在判决中坦承变更后的处罚只是“比较合理”。参见王锴:《行政诉讼中变更判决的适用条件——基于理论和案例的考察》,《政治与法律》2018年第9期,第7-8页。

[42]变更判决自诞生伊始就面临争议实质性化解与维护权力分工之间的张力,之所以得以设立乃至在后续的修法中略微扩大适用范围,大致也是出于发挥司法权的能动作用,回应社会需求与实质正义的考量。参见黄锴:《行政诉讼法第77条(变更判决)评注》,载沈岿主编《行政法论丛》(第30卷),法律出版社2024年版,第167-171页。

[43]这是一个跨越法系的普遍趋势,参见Günter,Aufgaben der öffentlichen Verwaltung - Bestandsaufnahme und Kritik,1992,S.105 f.;[美]理查德·B.斯图尔特著:《美国行政法的重构》,沈岿译,商务印书馆2002年版,第19-21页。

[44]Vgl.Pitschas,Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit im staatlichen Modemisierungsprozeß,in:Blümel/Pitschas (Hrsg.),Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess im Wandel der Staatsfunktionen,1997,S.46 ff.;石肖雪:《作为沟通过程的行政听证》,《法学家》2018年第5期,第53、56-58页。

[45]下述判断路径参考比肯巴赫(Christian Bickenbach)设计的双阶模式。Vgl.Bickenbach,Das Bescheidungsurteil als Ergebnis einer Verpflichtungsklage,2006,S.134.

[46]参见黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(2023)黑01行终22号行政判决书。

[47]参见重庆市第三中级人民法院(2020)渝03行终167号行政判决书。

[48]参见[日]原田尚彦著:《诉的利益》,石龙潭译,中国政法大学出版社2014年版,第191页。

[49]See Stephen Skowronek,Building a New American State:The Expansion of Administrative Capacities 1877-1920,Cambridge University Press,1982,pp.154-155.

[50]Vgl.Schoch/Schneider,in:Kommentar VwGO,2021,§86 Rn.7,12,28.

[51]参见邱丹著:《行政案卷排他性规则研究》,广东人民出版社2011年版,第107-108页。

[52]参见Ernest Gellhorn & Ronald M.Levin,Administrative Law and Process,4th edition,法律出版社2001年版,第75页。

[53]See John Dickinson,Administrative Justice and the Supermacy of Law in the United States,Harvard University Press,1927,p.124.

[54]认为我国行政诉讼更接近于法律审,对事实仅作合理性审查的观点可参见胡南路:《规范行政案件事实部分审理之初探》,《法律适用》1994年第11期;薛刚凌:《对行政诉讼审查范围的几点思考》,《行政法学研究》1997年第2期;周少华、高鸿:《试论行政诉讼对事实审查的标准》,《法商研究》2001年第5期;潘荣伟:《行政诉讼事实问题及其审查》,《法学》2005年第4期。相反的观点可参见刘东亮著:《行政诉讼程序的改革与完善——行政行为司法审查标准问题研究》,中国法制出版社2010年版,第224页。值得说明的是,上述观点也大多承认,法院有必要根据所涉权益性质、证明对象以及判决种类等调整对事实问题的审查强度。

[55]参见吉罗洪、池寒冰主编:《行政诉讼证据前沿实务问题研究》,中国法制出版社2015年版,第69-71页。

[56]参见全国人大常委会法制工作委员会行政法室编写:《〈中华人民共和国行政诉讼法〉解读与适用》,法律出版社2015年版,第88页;吉罗洪、池寒冰主编:《行政诉讼证据前沿实务问题研究》,中国法制出版社2015年版,第40-44页。

[57]See Kenneth F.Warren,Administrative Law in the Political System,5th edition,Westlaw Press,2011,p.402.

[58]Vgl.Jacobj,Spruchreife und Streitgegenstand im Verwaltungsprozess,2001,S.458 ff.

[59]Vgl.Bickenbach,Das Bescheidungsurteil als Ergebnis einer Verpflichtungsklage,2006,S.162;Schwarze,Der funktionale Zusammenhang von Verwaltungsverfahrensrecht und verwaltungsgerichtlichem Rechtsschutz,1974,S.45,68.

[60]BVerwGE 69,198,201.

[61]《行政诉讼法》第49条第3项只要求原告的起诉“有具体的诉讼请求和事实根据”,并未对支持诉讼请求的理由提出要求。

[62]“一行为一诉”原则是我国司法实践中产生的案件受理标准,要求一个行政诉讼只解决一个行政行为的合法性问题,但最高人民法院也在案例中承认,“诉讼标的”“法律关系”或“基本事实”之间存在共性的情形可以视为“一行为一诉”原则的适用例外。参见最高人民法院(2019)最高法行申6847号行政裁定书。

[63]参见贺小荣主编:《最高人民法院第二巡回法庭法官会议纪要》(第二辑),人民法院出版社2021年版,第272页。

[64]事实上,对于民事诉讼二审中的辩论更新,比较法上存在事后审制下的严格禁止更新模式以及续审制下的容许更新模式,但即使容许更新,也存在或宽或严的限制。参见李凌:《审级模式视角下的二审攻击防御方法失权》,《华东政法大学学报》2017年第6期,第183-185页。

[65]参见杨利敏:《处分权原则和辩论原则在我国行政诉讼中的适用性》,《国家检察官学院学报》2009年第6期,第139页。

[66]Vgl.Bickenbach,Das Bescheidungsurteil als Ergebnis einer Verpflichtungsklage,2006,S.129;Schoch/Schneider,in:Kommentar VwGO,2021,§113 Rn.24,74.

[67]个别政府信息公开案件中,法院允许被告追加或替换行政行为理由,但也指出,这是由于系争政府信息不存在,撤销重作几乎一定于事无补,缺乏实益。参见最高人民法院(2016)最高法行申1842号行政裁定书。

[68]参见广东省高级人民法院(2017)粤行终57号行政判决书。

[69]参见安徽省高级人民法院(2015)皖行赔终字第00011号行政赔偿判决书。

[70]Vgl.Jacobj,Spruchreife und Streitgegenstand im Verwaltungsprozess,2001,S.418-438.

[71]参见湖南省高级人民法院(2020)湘03行终60号行政判决书。

[72]参见四川省高级人民法院(2020)川11行终105号行政判决书。

[73]Vgl.Hufen,Verwaltungsprozessrecht,12.Aufl.2021,§24 Rn.14 f.;Schenke,Verwaltungsprozessrecht,17.Aufl.2021,Rn.849 f.;参见陈清秀著:《行政诉讼法》,法律出版社2016年版,第685-688页。

[74]“司法解释既然规定‘一般不予采纳’而不是‘一律不予采纳’,就不能只从形式上看该证据是何时提交的,还应当从内容上看采纳该证据是否有利于人民法院查明案情。”参见“某石料厂诉荥阳市劳保局工伤认定案”,《中华人民共和国最高人民法院公报》2005年第8期,第40-45页。

[75]参见吉罗洪、池寒冰主编:《行政诉讼证据前沿实务问题研究》,中国法制出版社2015年版,第69页。

[76]参见江必新主编:《中华人民共和国行政诉讼法理解适用与实务指南》,中国法制出版社2015年版,第169-170页。

[77]原告通常需要被告解释、说明、告知才能明确待证的要件事实,在政策性、历史性特征较强的执法领域尤其如此。参见章文英:《核定退休养老待遇行政案件的司法审查》,《人民司法》2018年第26期,第92页。

[78]可参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释(2022)》第386条的规定,将“新的证据”排除出“依法应当提供而拒不提供(证据)”的范围。