规范抑或失范:规范性文件行政复议附带审查

关键词:行政复议 规范性文件 附带审查 一并审查 附带审查条件

作者简介:江国华,法学博士,武汉大学法学院教授。孙凯强,武汉大学法学院博士研究生。

引言

习近平总书记指出,要“发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用。”[1]行政复议是党的二十届三中全会提出的深化行政监督改革的一项内容。[2]早在1990年《行政复议条例(1990)》第43条就确立了复议机关在审查具体行政行为时,发现具有普遍约束力的决定、命令与上位法抵触可进行处理的规定。经过多年探索,《行政复议法(1999)》延续、细化了这一规定,确立了行政复议附带审查制度,即行政相对人在申请行政复议时,可向复议机关一并提出附带审查具体行政行为所依据的规范性文件的请求。据称,这将发挥监督抽象行政行为的作用,学人自始对其有所期待。[3]然而,这一制度的运行现状似乎处于真空状态,知者甚少。学界对于行政复议附带审查制度的研究不多,[4]原因可能是研究素材稀缺,这还导致研究者的论点缺乏证据支撑。从研究素材来看,在官方层面,行政机关公开的行政复议附带审查案例几乎为零,《行政复议典型案例选编》中仅有一个附带审查案例。[5]在学界,有研究者对某省政府附带审查案件进行统计分析后发现,不符合受理条件与复议机关未作回应的案件高达90.5%,且没有文件被纠错的情况。[6]访谈研究发现,当事人很少在行政复议程序中提出附带审查请求,律师也很少给当事人提供相关附带审查规范性文件的建议。[7]

为了探究该制度的运行现状,笔者于2025年1月5日在北大法宝司法案例数据库,以“行政行为申请行政复议时”为关键词,检索位置为全文,检索出了387个案例。[8]在剔除重复案例、无关案例后,最终得到307个行政复议附带审查案件进入行政诉讼程序的案例。通过对这些案件的梳理发现,向行政复议机关提出附带审查规范性文件的请求很难进入实体审查环节。在这307个案件中,有284个案件因附带审查请求不符合审查条件而未进入实体审查程序,占比为92.5%;[9]审查情况不详的案件为14个,占比为4.6%。附带审查请求进入实体审查程序的案件为9个,占比为2.9%;其中,7个案件的规范性文件审查结果为合法,1个案件的规范性文件审查结果为不合法,还有1个案件的规范性文件经有权机关出具情况说明,告知文件已失效,且不是具体行政行为的依据。[10]据此可以发现,是否符合行政复议附带审查条件是影响行政复议附带制度运行实效的关键因素。在大量的行政复议附带审查请求未获支持的情况下,这些行政争议极有可能进入行政诉讼程序,这307个案件即是明证。由于在行政复议程序中,相对人的请求未获支持,导致其诉诸守护正义的最后一道防线——行政诉讼。2023年修订的《行政复议法》在其第1条立法目的中新增“发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用”。如要将大量的行政争议化解于行政复议程序,那么,就有必要对相对人的请求予以回应,将可以在复议程序中解决的矛盾予以化解。行政复议附带审查请求便属于这样一类需要且可以在复议程序中得到回应并化解的内容。

对于这一制度,研究认为,行政复议附带审查同时发挥着监督行政行为、保护相对人合法权益的功能,前者是核心目的,后者是次要目的,[11]或者称之为权力制约和权利保护。[12]行政复议附带审查是规范性文件审查模式中的一种,针对规范性文件的审查,学界建议确立复议前置模式。[13]还有学者建议不以具体行政行为为要件,建立对规范性文件申请复议的直接审查模式,该方案的支持者此起彼伏。[14]然而,无论采取何种审查模式,在恪守行政复议附带审查和行政诉讼附带审查具有不同制度性质和功能定位的原则下,[15]在现有制度之内对其予以完善是必由之路。

就行政复议程序中相对人的附带审查请求而言,由于是否符合行政复议附带审查条件是相关行政争议能否被实质审理的关键因素,它制约着行政复议化解行政争议主渠道作用的发挥,因此,本文以上述案例为样本,运用法学研究中的规范分析方法和案例分析方法,对行政复议附带审查条件的制度构造、复议机关的适用情况进行分析,挖掘该制度运行实效差的疑难点。因为,一项制度的作用发挥既需要高质量的制度设计,也需要执行法律的机关或个人符合立法目的般地适用法律。在分析该制度疑难点的基础上,笔者希冀为行政复议附带审查制度的实效发挥提供有价值的完善建议。

一、 溯源:行政复议附带审查条件的构造与转化

“法条与法律规范之间的关系,就是表述形式与内容之间的关系。” [16]《行政复议法》第13条是行政复议附带审查这一法律规范的表现形式,其规范意旨需要加以分析。行政复议附带审查与行政诉讼附带审查的法律条文具有高度相似性,研究者将行政诉讼附带审查的条件概括为属性要件、依据性要件、附带性要件,[17]由于行政诉讼附带审查与行政复议附带审查的制度构造趋同,因而这三个要件同样适用于行政复议附带审查,但属性要件实则为附带审查的对象——规范性文件。《行政复议法》第13条是行政复议附带审查条件的规范性条文,就该条文而言,对它的解读需要结合《行政复议法》的其他条文以及《中华人民共和国行政复议法实施条例(2007)》(以下简称《实施条例》)。根据相关法律法规,行政复议附带审查的规范构造可以分为期限要件、依附要件、对象要件、依据要件。通过对案件类型化的整理后发现,复议机关在进行法律适用时,将其转化为了复议申请在法定期限内、复议申请属于复议范围、申请审查的文件属于法定范围内的行政规范性文件、申请审查的文件是具体行政行为的依据。

(一)期限要件——复议申请在法定期限内

期限要件,指的是附带审查请求须在法定期限内提出。这个法定期限,法条将其概括为“在对行政行为申请行政复议时”,《实施条例》将这一期限明确为“申请行政复议的同时”。这一规定对复议附带审查提出了两个要求:一是复议申请的提出时间符合法定期限,二是附带审查请求的提出时间符合法定期限。在实践中,复议机关能够准确适用这两个条件,对法定期限外的审查请求予以排除。

其一,复议申请的提出时间符合法定期限。在复议申请不符合法定期限要求的情况下,会由于基础复议申请无法正常进入复议程序,而导致附带审查请求无法获得支持。《行政复议法》第20条规定,除了法律特别规定的情形,相对人可以自知道或者应当知道行政行为之日起六十日内提出行政复议申请。例如,在潘燕芳诉广州市人民政府行政复议案中,穗府行复[2014]1514号行政复议申请不予受理决定书载明,“经审查,广州市国土房管局2009年9月22日作出穗国房函[2009]1773号《关于‘城中村’改制涉及土地转性问题的复函》,你于2014年7月知道该具体行政行为,于2014年12月8日提出行政复议申请。本府认为:……你的行政复议申请,已超过上述规定的申请行政复议的期限……” [18]

其二,附带审查请求的提出时间符合法定期限。提出附带审查请求的法定期限是在申请复议的“同时”提出,在复议程序启动后再提出附带审查请求便不符合法律规定。但《实施条例》作了一个补充,在相对人不知道具体行政行为依据的规范性文件时,可以在复议决定作出之前提出审查申请。[19]这一规定的理据应该是考虑到行政机关会在复议程序中对其作出的具体行政行为的合法性、适当性进行证明,并提出不被相对人知悉的规范性文件。在相对人尚未获悉规范性文件的情况下,其权利未得到保障,因而,对此情况放宽了提出附带审查请求的期限。例如,在靖西市鑫河矿业有限责任公司诉百色市国土资源局、广西壮族自治区国土资源厅行政复议案中,广西国土厅认为,相对人在复议期间没有提出要求对广西壮族自治区人民政府作出的《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强矿产资源监管促进产业结构升级的意见》(桂政办发[2012]94号)的合法性进行附带审查的复议请求,诉讼阶段开庭时才提出已超法定行政复议申请期限。[20]

(二)依附要件——复议申请属于复议范围

依附要件,指的是附带审查请求依附于特定的行政行为,而不能单独提出。《行政复议法》第13条较之往年的《行政复议法》附带审查条文有一特别之处,即将“具体行政行为”修改为“行政行为”。这并不意味着范围变宽,《行政复议法》虽然没有规定该行政行为须是具体行政行为,但结合该法第11条、第12条来看,行政行为所指的是具体行政行为,因为第12条将规范性文件这一抽象行政行为排除在行政复议范围之外。第11条对可申请复议的行政行为进行了正向列举,第12条对不可申请复议的行为进行了反向排除,附带审查请求所依附的行政行为须满足第11条、第12条的要求。如果相对人单独对文件申请复议,可直接经由政府备案审查或人大备案审查程序提出审查建议。由于附带审查依附于对具体行政行为的复议,因此,在基础的复议申请不符合复议的条件或范围时,附带审查请求便不会得到支持。在行政复议附带审查的案例中,复议机关认为复议申请不属于复议范围的情形主要有四种。

其一,复议申请对象不是具体行政行为。比如郭炳锡诉杭州市人民政府行政复议案,复议机关认为,“杭州市城市管理行政执法局根据《杭州市征用集体所有土地房屋拆迁管理条例》第十四条的规定和杭政(江)强拆决字[2008]22号责成行政强制拆迁决定,对郭炳锡户作出的杭城法强拆江字[2008]第22号房屋强制拆迁通知,告知郭炳锡户若不在规定期限内搬迁,将予以强制拆迁,属于执行政府命令过程中的程序性告知行为,并未对郭炳锡户设定新的权利义务,不构成独立的新的具体行政行为,不属于《中华人民共和国行政复议法》及其实施条例规定的行政复议范围……” [21]又如郑亚与江苏省人民政府行政复议案,相对人向行政机关提出审查建议,但行政机关并未回复,为此,相对人申请行政复议。江苏省政府认为,“规范性文件合法性审查本质是行政机关内部监督行为,行政机关答复或者未答复行为本身对申请人的权利义务不直接产生影响。省人社厅未对相对人规范性文件合法性审查申请作出答复,相对人不服而向复议机关提出的行政复议申请,不属于《行政复议法》第六条规定的行政复议范围。” [22]

其二,单独对规范性文件申请复议。附带审查规范性文件依附于具体行政行为,故对文件单独申请复议显然不符合法律规定。复议机关认为属于单独对规范性文件申请复议的情形有两类:一是直接对规范性文件申请复议。比如在绵竹市汉旺镇新农源养殖专业合作社诉德阳市人民政府畜禽养殖区划案中,由于申请人仅就行政规范性文件申请复议,复议机关作出不予受理决定。德阳市人民政府作出的德府复不字[2017]2号《不予受理行政复议申请决定书》载明:“绵竹市汉旺镇新农源养殖专业合作社因不服绵竹市人民政府作出的《绵竹市规模化畜禽养殖区域划分方案》向德阳市人民政府提起的复议不属于行政复议范围,决定不予受理。” [23]二是对文件审查机关的合法性回复申请复议,其实质是对文件申请复议。比如在松原市正兴出租汽车服务有限公司诉吉林省人民政府交通运输管理案中,2014年12月9日,正兴公司申请吉林省人民政府对《关于加强城市客运出租汽车运营许可管理的实施意见》(松政发[2013]31号)进行审查。2015年3月4日,吉林省人民政府法制办公室作出《规范性文件审查处理情况告知书》,告知正兴公司松政发[2013]31号文件的制定发布符合法定权限和法定程序,不存在违反《吉林省规章规范性文件监督办法》相关规定的情形。正兴公司对该告知书不服,向吉林省人民政府提出复议申请,要求省政府撤销该告知书,并责令省政府法制办公室限期重做。复议机关认为其复议申请不属于行政复议范围。[24]

其三,相对人与具体行政行为无利害关系,具体行政行为对其权利义务不产生实际影响。比如在阳槟灿诉国家食品药品监督管理总局行政检查案中,相对人因认为自己购买的化妆品存在违法情形向行政机关投诉举报,行政机关受理后转相关部门处理,后相关部门答复相对人涉案化妆品不构成其投诉举报所反映的问题。为此,相对人以上海食品药品监督管理局为被申请人向国家食品药品监督管理总局提出行政复议申请,请求为:……2.对规范性文件《关于调整化妆品注册备案管理有关事宜的通告》(国家食药总局2013年第10号)进行审查。复议机关对此作出不予受理决定,并认为“上海食药局对涉案化妆品备案后检查予以通过的行为,其行政相对人是上海相宜本草化妆品股份有限公司,并非本案原告,该行政行为不会直接减损原告的权利或者增加其义务,也不会直接影响原告的其他利益。因此,原告与上海食药局的检查行为之间无直接利害关系。” [25]

其四,复议申请不涉及具体行政行为。在邹慧楠诉天津市人民政府拆迁补偿案中,相对人提出了多项请求,其中包括附带审查请求,但复议机关认为,“……本案原告提出的行政复议申请并未涉及任何具体行政行为,故原告申请对有关规定进行合法性审查的第四项复议请求,不属于行政复议案件受理范围。” [26]

(三)对象要件——申请审查的文件属于法定范围内的行政规范性文件

对象要件,指的是相对人申请附带审查的文件须是法定范围内的行政规范性文件。文件的形式多样,《行政复议法》确定的附带审查的文件必须为行政规范性文件,如果文件不属于行政规范性文件,那么复议机关不会予以审查。同时,申请附带审查的规范性文件仅限于规章以下的行政规范性文件。

其一,文件属于行政规范性文件。规范性文件存在广义和狭义两种用法,广义规范性文件泛指所有规定权利义务、适用于不特定对象的文件,狭义的规范性文件仅指法律、法规、规章以外的规范性文件。[27]《行政复议法》第13条中的规范性文件旨指狭义用法,并且,具体到行政领域,该规范性文件仅限于行政规范性文件。其定义可参考《国务院办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》(国办发[2018]37号),该通知吸纳了学界的观点,对何为行政规范性文件作了明确界定。复议机关认为不属于行政规范性文件的情形有两种,一是该文件属于不具有行政规范性文件特征的文件。比如在刘义斌诉大连市人民政府、大连市文化和旅游局文化行政管理案中,复议机关认为,相对人提及的所谓《规划方案》《说明会》《文件》均是行政机关在履行职责过程中形成的文书工作资料,不是《行政复议法》中合法性审查对象的“规定”。相对人据此要求进行合法性审查没有事实依据,也不符合法律规定。[28]又如在池国敏、徐贤光诉瑞安市人民政府行政监察案中,针对相对人请求附带审查的文件,发文机关出具瑞经信函[2019]78号《复函》称,“瑞经信[2019]74号《瑞安市工业厂房出租规范化管理工作方案》系瑞安市经济和信息化局等十个部门联合制订,性质为行政机关内部职责分工及工作部署,并非作为行政规范性文件。” [29]二是文件系征收决定、安置方案类的具体行政行为。在曾少英诉海南省人民政府行政复议案中,复议机关认为“相对人的复议第二项请求不符合《中华人民共和国行政复议法》的规定。该项请求涉及的185号决定和270号方案系被申请人三亚市人民政府作出的具体行政行为。” [30]

其二,文件属于法定的行政规范性文件范围。行政复议附带审查并不对所有的行政规范性文件进行审查,而是有范围限定。《行政复议法》第13条对规范性文件的范围做了四项列举,只有属于该范围内的规范性文件方可进入审查环节。比如国务院的规范性文件便不属于附带审查范围。在这一问题上,实践中争议不大,复议机关能够准确识别非规范性文件及法定范围外的规范性文件。但在一些案件中,相对人申请审查的文件超出了这个范围,包括请求附带审查行政法规、部门规章、地方政府规章、国务院规范性文件、市级(县级)党委规范性文件等。比如在丁立松诉白山市社会保险事业管理局行政确认纠纷案中,复议机关认为,“白山社保局按照企业养老保险制度执行申请人的视同缴费年限工资指数,所依据的《国务院关于建立统一的企业职工养老保险制度的决定》(国发[1997]26号)是国务院的规定,《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令第259号)是行政法规,均不在《行政复议法》第七条规定的审查范围内。” [31]

(四)依据要件——申请审查的文件是具体行政行为的依据

依据要件,指的是相对人所申请审查的规范性文件是行政行为的依据。即行政机关依据该文件向行政相对人作出了行政行为,行政相对人据此申请行政复议,并提出附带审查请求。具体行政行为须有依据,抽象行政行为便是具体行政行为依据的源头。针对抽象行政行为的法律监督,我国目前有合法性审核、政府备案审查、人大备案审查、复议附带审查、诉讼附带审查等制度,它们监督的抽象行政行为类型各有不同,但有所重叠。在备案审查环节,行政相对人权益如被侵害,无法得到救济。于是法律设置了复议附带审查和诉讼附带审查制度,寄希望于此来保障公民的合法权利。设置依据要件的理由是在行政系统内部,上级政府对下级政府的抽象行政行为有权纠正。[32]

关于什么是具体行政行为的依据,《行政复议法》《实施条例》均未作出明确规定。行政复议附带审查遇到的情形较为简单,在收集到的素材中,复议机关认定为不是具体行政行为依据的情况主要是形式上不符合要求,即行政机关未在具体行政行为中援引请求附带审查的规范性文件。在西藏那曲市鑫湖商贸有限公司诉那曲市人民政府行政登记案中,“那曲市政府办辩称”部分载明:“鑫湖公司认为,那曲市自然资源局作出案涉公告的直接法律依据是500号《通知》,但案涉《关于注销过期采矿区许可证的公告》中所列明的法律法规依据为:‘《行政许可法》第七十条、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》(国土资发[2017]16号)第二十二项’,并未将500号《通知》作为注销公告的依据。” [33]在阮德章诉江苏省如皋市人民政府行政许可案中,如皋市政府审查认为:“如皋市卫计委作出的补正通知书未引用医疗机构设置规划及相关条款,不能认定医疗机构设置规划是上述具体行政行为的依据。” [34]

其他案件则与认定行政行为的依据相去甚远,一是相对人向行政机关申请信息公开,后行政机关作出答复,当事人就答复申请复议,并提出附带审查请求。[35]这类情况,答复行为的依据必然是《政府信息公开条例》,而不会是申请公开的规范性文件。二是相对人就行政机关的不作为申请附带审查规范性文件[36],行政不作为虽然属于行政复议受案范围,但法律对不作为的情形做了列举,在未被法律条文囊括的情况下,难以成功申请复议。

二、解构:行政复议附带审查条件的深度探究

行政复议附带审查制度由于其独特的设计,对相对人的申请提出了特别要求,只有在相对人的请求符合上述四个要件的前提下,复议机关才会对复议申请所针对的规范性文件进行实质审查。通过上文对行政复议机关适用附带审查条件的现实情况进行类型化的分析后可知,复议机关能够较为正确地适用法律。也就是说,制度在实际运行过程中,没有出现偏离立法的情况,如此一来,则需要反思制度本身。按照法律实证主义观点,“法律体系是个‘封闭的逻辑体系’,从既定的法规,借由逻辑工具,可以演绎出正确的判决。” [37]行政复议作为一个类司法的审理程序,复议机关的工作人员需要根据法律法规,结合案件事实,借助逻辑工具,做出复议决定。可见,逻辑在行政复议附带审查程序中具有工具价值。上文对行政复议附带审查条件的构造进行了解读,下面对该构造内的四个要件进行逻辑分析,发掘该要件在适用时可能存在的问题。

(一)行政复议附带审查条件的价值逻辑

行政复议附带审查条件由期限要件、依附要件、对象要件和依据要件组成,要达到附带审查规范性文件的目的,这四个要件缺一不可。以逻辑学的视角对这四个要件进行分析可以发现,在这一制度的规范构造中,期限要件和对象要件不具有独立命题属性,依附要件和依据要件具有独立命题属性。期限要件是对相对人请求正义价值所设定的时间限制。对象要件要求申请附带审查的文件是特定的抽象行政行为。依附要件遵循的命题是,只要行政机关向相对人做出了具体行政行为,相对人就可以提出附带审查请求。有具体行政行为,可以提出附带审查请求;可以提出附带审查请求,则意味着有具体行政行为。“具体行政行为”是“可以提出附带审查请求”的充分必要条件。[38]依据要件遵循的命题是,如果没有被申请附带审查的规范性文件,便不会有被申请复议的具体行政行为。这四个要件对于复议附带审查制度而言各有侧重,具体如下。

1.期限要件——效率价值考量

期限要件体现的是效率价值考量。虽然称谓不同,但任何一部程序法都包括期限条件。主张权利的期限设定基于的是效率价值,尽管这与正义价值有冲突,但法谚有云:“法律不保护躺在权利上睡觉的人”。国家设定各类权利救济制度,需要耗费大量的公共资源,每审理一个行政复议案件,就意味着复议机关的工作人员没有更多时间放在其他案件上。如果一味地追求正义价值,那么,公共资源的浪费一定是巨大的。

2.依附要件——相对人受到具体行政行为现实侵害的要素

依附要件是相对人受到具体行政行为现实侵害的要素。一份不合法、不适当的规范性文件出台后不会直接对相对人造成现实侵害,仅在行政机关依据其作出具体行政行为时才会给其合法权利带来损害。因此,如果没有依附要件的要求,便不属于附带审查,而是备案审查制度中的审查建议。尽管依附要件在实践中分化出的类型颇多,但在适用上并不存在困难,并且有的情况可能是相对人不熟悉行政复议附带审查程序造成的,比如许多案件属于相对人单独对文件申请复议,这说明相对人不了解这一制度的依附性要求,如单独对文件提出审查,应当根据文件层级的不同,按照备案审查程序提出审查建议。

3.对象要件——监督抽象行政行为的制度安排

对象要件是我国对抽象行政行为监督制度的安排。我国对行政法规、政府规章、部门规章、行政规范性文件等设立了不同的监督制度。由于制定主体、效力层级不同,对其监督方式、处置手段不尽一致,这一制度具有合理性。在行政法规、政府规章、部门规章有备案审查制度进行监督的情况下,没有必要再由复议附带审查制度发挥监督作用。复议附带审查制度的功用应主要针对救济相对人的合法权利,监督行政规范性文件。各类制度有所侧重,“各司其职”。

4.依据要件——附带审查请求获得实质审查的核心要素

依据要件虽然是规范性文件通过具体行政行为给相对人造成侵害的核心要素,但依据要件所要求的是有规范性文件,则有具体行政行为,“被申请附带审查的规范性文件”是“具体行政行为”的充分条件。虽然依附要件和依据要件都具有独立命题属性,但在这两个命题中,依附要件并不要求文件与具体行政行为之间存在确切的关系,这决定了依据要件是行政复议附带审查条件的核心要素。

(二)行政复议附带审查条件的适用探讨

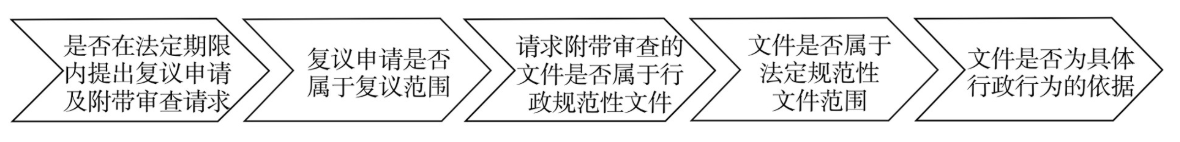

在附带审查请求进入实体审查程序之前,要经过多道关卡,至少包括图1所示的五道审查程序,并且各个审查条件是耦合式的,缺一不可。就其适用而言,期限要件、依附要件、对象要件具有独立价值,不具有命题属性的期限要件和对象要件不存在适用难题,依附要件除了是相对人受到具体行政行为现实侵害的要素,同时还是行政复议附带审查区别于备案审查的要素,因而,在适用时必须存在。依据要件虽是其核心要素,但其适用存在困难。

图1 行政复议附带审查条件适用流程

1.依据要件难以被有效证明

从逻辑学的角度而言,依据要件是一个充分条件,其命题属于演绎推理,而演绎推理逻辑严密,依据要件的命题意味着其前提(规范性文件)能够决定性地支持结论(具体行政行为), [39]这一要件的要求之高使得其难以被有效证明。虽然在行政复议程序中,举证责任由行政机关承担,但相对人如希望其请求获得支持,自然需要证明其请求符合法定条件。从“被申请附带审查的规范性文件”是“具体行政行为”的充分条件而言,在行政机关与相对人之间信息不对称、地位不平等的情况下,相对人如想证明行政机关依据规范性文件向相对人作出了行政行为,用以请求复议机关支持自己的附带审查请求,并实质审查规范性文件是非常困难的。

在阮德章诉江苏省如皋市人民政府行政许可案中,相对人于2013年3月向如皋市卫生和计划生育委员会提出开办德章特色诊所的行政许可申请。2013年3月29日,如皋市卫计委告知相对人需要提供有关机构鉴定或认可的,其能够治疗骨关节炎、脉管炎、淋巴管漏、面肌痉挛等疑难病技能的证明材料。相对人不服,于是提出复议申请。如皋市政府于2014年11月24日受理复议申请并于25日通知相对人明确审查的具体条款,并说明不合法的理由。相对人按照复议机关的要求提交合法性审查的书面理由后,如皋市政府审查后认为:“如皋市卫计委作出的补正通知书未引用医疗机构设置规划及相关条款,不能认定医疗机构设置规划是上述具体行政行为的依据。故此,对阮德章提出的医疗机构设置规划合法性审查申请,不予支持。”法院也认为,《医疗机构设置规划》是宏观性文件,未具体规定申办诊所需要提交哪些材料,因此不认可二者存在依据关系。[40]本案中,裁判文书并未表明该文件是否就开办诊所的材料进行了规定,也不知相对人出于什么理由认为该文件不合法。在本案相对人提起的另一件案件中,记载了可供参考的信息。在阮德章诉如皋市卫生局行政许可案中,行政机关对于相对人提出的有关诊所设置的问题作了说明,提到“《市政府关于印发如皋市医疗机构设置规划(2011-2015年)的通知》(皋政发[2011]175号)明确规定:‘不再重复增设个体诊所,对现有的个体诊所加强管理和完善;鼓励发展填补市内空白的特色专科诊所’。根据现有规划,如你想设置诊所,还需提供有关特色专科的证明材料。” [41]由此可见,行政机关依据请求附带审查的规范性文件认为相对人需要提供开办“德章特色诊所”的有关证明材料,该文件是具体行政行为的实质依据。问题是,虽然相对人进行了举证,但复议机关并未予以认可。也就是说,复议机关认为相对人提供的证据不足以证明行政机关依据该文件做出了材料补正通知书,因为该通知书未引用文件及其相关条款。从行政机关所做的说明可知,文件内容对开办个体诊所进行了限制,但同时鼓励开办特色专科诊所。相对人申请开办“德章特色诊所”,如果属于一般诊所,则属于排除范围;如果属于特色诊所,则属于允许范围。按照文件内容,证明“德章特色诊所”具有特色属于应有之义,否则就不应当开办。但文件并没有明确,开办特色诊所需要“治疗骨关节炎、脉管炎、淋巴管漏、面肌痉挛等疑难病技能的证明材料”,这就是复议机关认为行政机关的材料补正通知书未援引该文件及相关条款的理由。尽管行政机关依据该文件作出了具体行政行为,但如何能够证明行政机关依据文件中没有的内容向相对人作出了具体行政行为?这不存在现实可能性。

2.依据要件的形式判断存在缺陷,实质判断困难

依据要件尽管逻辑严丝合缝,实则存在缺陷。在依据要件中,实际情况可能是有规范性文件,不一定有具体行政行为;有具体行政行为,不一定会有规范性文件。规范性文件与具体行政行为属于既不充分又不必要条件,这就导致认定规范性文件是具体行政行为的依据在逻辑上存在巨大困难。现实中,将规范性文件认定为具体行政行为的依据,可能存在四种情形:第一,文件被明确援引,但未按照文件作出行政行为;第二,文件被明确援引,且按照文件作出行政行为;第三,文件未被援引,但按照文件作出行政行为;第四,文件未被援引,也未按照文件作出行政行为。上述第一、二种情形下,文件被明确援引,此时,复议机关没有理由拒绝对其审查;第三、四种情形下,复议机关一般不会予以审查;第四种情形,即便复议机关予以审查,也不可能支持相对人的请求。困难的是第三种情形,文件在形式上没有被援引,但行政机关实际按照规范性文件的规定作出行政行为,这种情况下,复议机关审查规范性文件便成为了难题。即便审查,也会增加自身的工作量和工作难度。这是依据要件中前提的表现形式可能存在的缺陷,即行政机关的具体行政行为不一定会援引相对人申请附带审查的规范性文件。例如,在杨玉生诉南宁市公安局交通警察支队行政处罚案中,复议机关认为“《处罚决定书》上已载明市交警二大队对原告作出处罚的法律依据,该依据并非《关于加强南宁市城市道路交通管理的通告》第七条,原告提出对该条款进行附带审查的复议请求不符合《中华人民共和国行政复议法》第七条的条件。”但法院审理后发现,“从被告提交的证据4市交警二大队所作的行政复议答辩意见及证据来看,市交警二大队是以《旧通告》第七条来作为认定原告实施了违法行为的法律依据,并据此结合其他相关的法律法规对原告作出了行政处罚……” [42]在本案中,《中华人民共和国道路交通安全法(2011)》第90条对于什么是道路通行规定没有明确规定,[43]《广西壮族自治区道路交通安全条例(2009)》第65条虽然规定了违反限制通行、禁止通行或者交通管制等的罚则,但第37条对于什么是限制、禁止通行的区域或路段没有明确规定,[44]而《南宁市公安局交通警察支队关于加强南宁市城市道路交通管理的通告(2014)》第7条规定了禁止摩托车、轻便摩托车在朝阳路行驶。[45]这一案件的实际是,法律、法规规定了违反道路通行规定的,可以处以罚款,规范性文件规定了违反道路通行规定的情形。在这种情况下,实际发挥作用的是规范性文件。并且,在该案中,复议机关南宁市交警支队并未发现规范性文件与具体行政行为之间的依据关系,直到法院审理后才被发现。这虽然不排除复议机关对下属机关的“保护”,但法院也是在全面考察答辩意见和证据的基础上,才得出了文件是行为的实质依据。由此可见判断形式依据的缺陷,以及判断实质依据之困难。

3.形式上不属于依据的规范性文件仍可能侵害相对人合法权益

在此试举一个案例予以证明。在西藏那曲市鑫湖商贸有限公司诉那曲市人民政府行政登记案中,一审法院审理查明:2023年3月6日,那曲市自然资源局发布《关于注销过期采矿许可证的公告》,公告主要内容:“鑫湖公司在内的四个采矿权人因未按要求依法办理延续登记手续,采矿许可证自有效期届满之日起自行废止,现依法予以公告。公告期为10天(2023年3月6日至3月15日),公告期满后依法予以注销。”2023年3月14日,鑫湖公司向那曲市自然资源局提出针对废止采矿权许可公告的异议,那曲市自然资源局于2023年3月15日作出《关于注销过期采矿许可证的公告异议的回复》,认为该公告事实充分,法律法规适用正确,鑫湖公司提出的异议不成立。2023年4月9日,鑫湖公司向那曲市政府提出行政复议申请。相对人声称,那曲市自然资源局作出的《关于注销过期采矿许可证的公告异议的回复》中称,注销许可的原因在于鑫湖公司未根据《关于那曲市砂石料等非金属矿山资源开采实行统一规划、审批、发证的通知》(那政办发明电[2019]500号)(以下简称“500号《通知》”)第二项的规定,征求“所在村、乡(镇)、县(区)意见和自然资源部门、生态环境、应急管理部门的意见”,并获得这些部门的同意……根据该规定,采矿权延续所需提交的资料齐全后,才能进行延续。复议机关认为,虽然“相对人认为那曲市自然资源局作出案涉公告的直接法律依据是‘500号《通知》’,但案涉《关于注销过期采矿区许可证的公告》中所列明的法律法规依据为:《行政许可法》第七十条、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第七条、《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》(国土资发[2017]16号)第二十二项,并未将‘500号《通知》’作为注销公告的依据。”本案的症结便出在《关于注销过期采矿区许可证的公告》所列明的法律法规依据上。《行政许可法》第70条规定了行政机关应当依法办理行政许可注销手续的情形;《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第7条规定,采矿有效期届满前,提前30日办理延续登记手续,逾期不办理的,采矿许可证自行废止;《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》(国土资发[2017]16号)第22项规定,矿产资源登记管理机关对过期采矿权名单向社会公告。该公告所列举的这些规定并未就申请延续行政许可所需的材料进行明确规定,相对人提出的异议针对的是“500号《通知》”,仅该通知内规定了需要准备哪些材料。[46]在本案中,虽然该公告是在鑫湖公司的采矿许可证未依法办理延续登记手续这个事实基础上作出的,而非对鑫湖公司的延续登记申请作出的“最终实质性处理”,直接影响相对人权利的是《行政许可注销决定书》。但可以想见,行政机关依然会以上述法律法规作为注销其行政许可的依据,而不会列举“500号《通知》”,不谈要求相对人征求“所在村、乡(镇)、县(区)意见和自然资源部门、生态环境、应急管理部门的意见”是否合法。从形式上来看,相对人没有依据法律法规在行政许可期限届满前30日内申请延续行政许可;就实质而言,相对人是因为无法取得相关部门的意见而未在法定期限内提交延续行政许可的申请。与此同时,因为相对人没有提交延续行政许可的申请,原许可只能在公告期满后依法注销。法律法规规定,逾期办理延续行政许可手续的,采矿许可证自行废止,却没有关于向各单位征求意见的内容。在本案中,形式上未被列为依据的规范性文件,造成了相对人合法权益被实质侵害结果的发生。

三、完善:细化复议附带审查条件的审查规则

针对规范性文件的审查,可以考虑的进路有三个:一是修改审查规则,如学界提出的直接审查模式;二是变更审查主体,如在2014年修正的《行政诉讼法》赋予了法院审查规范性文件的权力;三是更改审查启动方式,由检察机关督促政府对其制定的涉嫌不合法、不适当的规范性文件作出解释或修改,必要时层报最高检提出审查要求,[47]或者由检察机关提起行政公益诉讼。[48]这三个进路中,第二个进路成效不佳,第一和第三个进路有待立法认可。笔者以为,基于维护人大备案审查、政府备案审查、行政复议附带审查和行政诉讼附带审查所构成的现行规范性文件监督模式,在现有法律制度之内完善该制度设计,细化审查规则或许是一个路径。

由上文分析可见,当前,行政复议附带审查制度在现实适用层面存在阻碍,在附带审查条件中,依据要件在适用时模糊不清、存在相当难度,致使附带审查请求即便通过了期限要件、依附要件、对象要件的审查后,仍然难以进入依据要件的审查。因此,如果完善制度设计,则有必要细化依据要件的审查规则。

审查规范性文件是否属于具体行政行为的依据在现实中的主要判断标准是该规范性文件是否被援引,在明确援引的情形下,审查机关没有理由对其不作审查。那么,在文件未被援引的情形下,复议机关能否对其进行审查呢?上文的证据显示,即便文件未被援引,其仍可能属于具体行政行为的依据,给相对人造成实质侵害。因此,笔者认为,在相对人提出的附带审查请求满足期限要件、依附要件、对象要件,并提供了证据证明规范性文件是具体行政行为依据的情况下,复议机关就应当进行审查,即便行政机关未明确援引该规范性文件。

这一方案存在两点疑虑:第一,大量的附带审查请求无法通过期限要件、依附要件、对象要件审查,改进依据要件意义何在?第二,让相对人承担规范性文件是具体行政行为依据的举证责任是否违背法理?关于第一点疑虑,如前所述,期限要件、对象要件、依附要件均有独立价值,具有存在必要。关于第二点疑虑,在“民告官”的法律程序中,一般由行政机关承担证明自身所作出的行政行为具有合法性、适当性的举证责任。但是由相对人承担一定的举证责任,同样存在合理性。首先,由行政机关证明未被援引的文件是具体行政行为的依据,这违背理性,一旦加以证明,规范性文件便会进入审查程序,这会增加行政机关自身的法律风险,没有行政机关愿意证明自己是错的,置自身于风险境地。其次,附带审查请求一般是为基础复议申请服务的,提出附带审查请求,对于救济相对人的合法权益而言,最大的作用是通过否定文件的合法性、适当性,进而否决具体行政行为的合法性、适当性。既然关涉具体行政行为的合法性、适当性,这似乎应当由行政机关承担举证责任,但附带审查请求是相对人提出的,这意味着相对人必须要向复议机关提供证据证明其请求符合法定条件。易言之,法律给相对人科以了举证责任,否则该请求就无法进入后续审理程序。

当前,《行政复议法》的修订业已落地,配套的《行政复议法实施条例》处于修订阶段,根据国务院2024年度立法工作计划,《行政复议法实施条例》属于预备修订项目。[49]为了充分发挥《行政复议法》化解行政争议的主渠道作用,监督行政行为,保护相对人的合法权益,可以考虑在《行政复议法实施条例》中对行政复议附带审查条件的依据要件审查规则进行细化,明确可以将规范性文件认定为具体行政行为依据的情形,一是文件被具体行政行为援引,二是文件未被援引,但相对人提供了证据证明该文件是具体行政行为依据的。这里存在一个证据证明力的问题,上文梳理发现,依据要件难以被有效证明。因而,复议机关应当弱化对证据证明力的要求,在相对人提供了证据的情况下,便将请求附带审查的文件纳入审理,以此促进更多相关行政争议化解于行政复议阶段。

结语

行政行为的合法性是行政复议制度审查的核心内容,[50]在作为具体行政行为依据的规范性文件因不符合审查条件而无法得到审查的情况下,其合法性处于未知状态。本文为行政复议附带审查制度提供了一些新的研究素材,立足于内部视角,提出细化行政复议附带审查条件中依据要件的审查规则。相较于其他规范性文件监督方式,该方案似乎是隔靴搔痒,但基于不同的规范性文件监督制度安排,行政复议附带审查制度仍有存在和完善的必要。

应当指出,无论是直接审查模式、检察院监督规范性文件的模式,抑或本文提出的细化依据要件审查规则的建议,都存在一个假定,即未进入实体审查的文件存在合法性问题,如果文件不存在合法性问题,那么它是否被审查则无关紧要。这涉及制度效率,“判断一项制度是否具有效率的标准是处于该制度下的人或组织同该制度的适应程度,即适应性效率如何。” [51]制度效率(适应性效率)如何度量是一个难题。任何制度都存在制度费用(交易费用),张五常认为,制度费用是约束竞争的费用。[52]对此,“有胜于无”或许会是一个比较制度费用的路径,即有这项制度对于保障相对人合法权益、监督规范性文件而言是有效率的。

【注释】

基金项目:国家社科基金一般项目“规范性文件合宪性事先控制的体制机制研究”(20BFX027)。

[1]习近平:《论坚持全面依法治国》,中央文献出版社2020年版,第274页。

[2]参见周保刚:《中国式现代化的法治保障与法治轨道——以研究和阐释党的二十届三中全会法治改革精神为切入点》,载《河北法学》2025年第1期,第14页。

[3]参见马怀德:《行政监督与救济制度的新突破——〈行政复议法〉评介》,载《政法论坛》1999年第4期,第68页。

[4]在知网上,以“行政复议附带审查”为关键词检索得出的期刊文献不到100篇,其中还掺杂着大量行政诉讼附带审查的文献。以“行政复议一并审查”为关键词检索得出的期刊文献更是不到20篇。检索时间为2024年12月26日。

[5]“马某不服F市人民政府作出的《扑杀令》案”,参见郜风涛主编,国务院法制办公室行政复议司编:《行政复议典型案例选编》(第2辑),中国法制出版社2011年版,第174-176页。

[6]参见张少波:《行政复议制度监督纠错功能的实效困境——基于相关经验素材的分析》,载《行政法学研究》2021年第3期,第95页。

[7]参见王锡锌、俞祺:《行政复议规范性文件审查的困境及功能优化》,载《浙江社会科学》2024年第2期,第43页。

[8]笔者于2025年1月5日在北大法宝司法案例数据库,以“行政行为所依据的下列”“该规定的审查申请”“行政行为申请行政复议时”为关键词(这三个关键词在历次修法中没有变动),检索位置为全文,分别检索出225、310、387个案例。为尽可能多地获取案件,最终选取了第三个关键词检索出的387个案例。在对样本的处理上,笔者重点查阅裁判文书中“被告辩称”“审理查明”部分,“本院认为”部分作为辅助判断的内容。

[9]在284个附带审查请求未进入实体审查程序的案件中,有123个案件的理由为单独对文件申请复议,占比约43.3%;有42个案件的理由为复议申请不属于复议范围,占比约14.8%;有32个案件的理由为不是行政规范性文件,占比约11.3%;有26个案件的理由为不属于附带审查文件范围,占比约9.2%;不予审查理由不详的案件为17个,占比约6.0%;有13个案件的理由为不是复议行为的依据,占比约4.6%;有6个案件的理由为复议申请超过法定期限,占比约2.1%;其他理由(前述多重情形叠加,复议申请不属于复议范围的其他情形)的案件为25个,占比约8.8%。

[10]经有权机关审查,出具说明的案件为章某、欧某等诉长沙市自然资源和规划局望城分局征收补偿案,长沙铁路运输法院(2021)湘8601行初222号行政判决书。

[11]同前注[7],王锡锌、俞祺文,第50页。

[12]参见张淑芳:《规范性文件行政复议制度》,载《法学研究》2002年第4期,第20页。

[13]参见孙首灿《论我国行政规范性文件的监督体系及其完善》,载《华南理工大学学报(社会科学版)》2019年第4期,第88页;王青斌:《行政规范性文件直接审查模式的证立与建构》,载《法学研究》2024年第6期,第85页。

[14]同前注[12],张淑芳文,第31-32页;周佑勇:《完善对行政规范的复议审查制度》,载《法学研究》2004年第2期,第158页;薛小蕙:《行政复议附带审查的制度优势与效能优化》,载《求是学刊》2024年第4期,第124页。该观点后被引入行政诉讼中,研究者建议建立法院对行政规范性文件的直接审查模式,但同时需要复议前置。同前注[13],王青斌文。笔者认为,就行政规范性文件的行政监督而言,直接审查模式存在与政府备案审查同构的嫌疑。在行政复议机构改革后,县级以上地方各级人民政府是行政争议的主要复议机关,其中的行政复议机构一般为政府的组成部门司法行政机关,由其承办政府行政复议工作的具体事项。与此同时,司法行政机关也是承担政府备案审查工作的部门。同一机构内,不同处(科、股)室承担着类似的规范性文件审查工作可能导致制度资源浪费的情况发生。

[15]参见梁鹰:《行政复议与行政诉讼衔接重点问题探讨》,载《中国应用法学》2024年第6期,第2页。

[16]舒国滢、王夏昊、雷磊:《法学方法论前沿问题研究》,中国政法大学出版社2020年版,第115页。

[17]参见陈运生:《规范性文件附带审查的启动要件——基于1738份裁判文书样本的实证考察》,载《法学》2019年第11期。

[18]潘燕芳诉广州市人民政府行政复议案,广东省广州市中级人民法院(2015)穗中法行初字第15号行政判决书。

[19]参见曹康泰主编:《〈中华人民共和国行政复议法实施条例〉释义》,中国法制出版社2007年版,第95页。

[20]参见靖西市鑫河矿业有限责任公司诉百色市国土资源局、广西壮族自治区国土资源厅行政复议案,广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院(2017)桂0107行初459号行政判决书。

[21]郭炳锡诉杭州市人民政府行政复议案,浙江省杭州市中级人民法院(2012)浙杭行初字第128号行政判决书。

[22]郑亚与江苏省人民政府行政复议案,江苏省南京市中级人民法院(2019)苏01行初400号行政判决书。

[23]绵竹市汉旺镇新农源养殖专业合作社诉德阳市人民政府畜禽养殖区划案,四川省德阳市中级人民法院(2017)川06行初35号行政判决书。

[24]参见松原市正兴出租汽车服务有限公司诉吉林省人民政府交通运输管理案,吉林省高级人民法院(2016)吉行终309号行政判决书。

[25]阳槟灿诉国家食品药品监督管理总局行政检查案,北京市第一中级人民法院(2016)京01行初148号行政判决书。

[26]邹慧楠诉天津市人民政府拆迁补偿案,天津市第二中级人民法院(2020)津02行初138号行政裁定书。

[27]参见黄金荣:《“规范性文件”的法律界定及其效力》,载《法学》2014年第7期,第10-12页。

[28]参见刘义斌诉大连市人民政府、大连市文化和旅游局文化行政管理案,辽宁省大连市中级人民法院(2020)辽02行初102号行政裁定书。

[29]池国敏、徐贤光诉瑞安市人民政府行政监察案,浙江省温州市中级人民法院(2020)浙03行初127号行政判决书。

[30]曾少英诉海南省人民政府行政复议案,海南省海口市中级人民法院(2017)琼01行初106号行政判决书。

[31]丁立松诉白山市社会保险事业管理局行政确认纠纷案,吉林省白山市浑江区人民法院(2020)吉0602行初19号行政判决书。

[32]参见张春生主编:《中华人民共和国行政复议法释义》,法律出版社1999年版,第62页。

[33]西藏那曲市鑫湖商贸有限公司诉那曲市人民政府行政登记案,西藏自治区高级人民法院(2023)藏行终7号行政判决书。

[34]阮德章诉如皋市人民政府行政许可案,江苏省高级人民法院(2015)苏行终字第00634号行政判决书。

[35]参见付指进诉国家药品监督管理局等食药监管案,北京市第一中级人民法院(2018)京01行初768号行政判决书。类似的案件还有陈仁林诉江苏省司法厅、中华人民共和国司法部政府信息公开案,江苏省高级人民法院(2018)苏行终451号行政判决书;胡劲江诉天津市国土资源和房屋管理局、中华人民共和国住建部政府信息公开案,北京市第一中级人民法院(2017)京01行初1152号行政判决书。

[36]参见胡劲江诉天津市发展和改革委员会、中华人民共和国国家发展和改革委员会未履行经济适用房政府指导价案,北京市第一中级人民法院(2017)京01行初693号行政裁定书。

[37][英]哈特:《法律的概念》(第3版),许家馨、李冠宜译,法律出版社2018年版,第391页。

[38]尽管相对人在任何情况下都可以提出附带审查请求,但在没有具体行政行为的情况下,复议机关没有必要对该请求进行下一步的审查。在法定条件下,只有附带审查请求满足依附要件时,审查其是否满足依据要件才有必要。

[39]“任一演绎论证均断言其前提决定性地支待结论。”[美]柯匹、[美]科恩:《逻辑学导论》第13版,张建军等译,中国人民大学出版社2014年版,第31页。

[40]同前注[34]。本案的一审裁判文书为江苏省南通市中级人民法院(2015)通中行初字第00056号行政判决书,但该裁判文书在北大法宝数据库没有检索到。

[41]阮德章诉如皋市卫生局行政许可案,江苏省如东县人民法院(2014)东行初字第00110号行政判决书。

[42]杨玉生诉南宁市公安局交通警察支队行政处罚案,南宁铁路运输法院(2019)桂7102行初40号行政判决书。

[43]参见《中华人民共和国道路交通安全法(2011)》第90条。

[44]参见《广西壮族自治区道路交通安全条例(2009)》第37条。

[45]参见《南宁市公安局交通警察支队关于加强南宁市城市道路交通管理的通告(2014)》第7条。

[46]该案还有一个争议点,即那曲市自然资源局并未在有效期届满前作出是否准予延续的决定,仅作出了案涉公告。2023年3月6日,那曲市自然资源局发布《关于注销过期采矿许可证的公告》,鑫湖公司虽是在2023年4月9日向那曲市政府提出行政复议申请,但直到2023年7月7日,那曲市自然资源局才向鑫湖公司作出《行政许可注销决定书》(许注销决字[2023]01号)。在这种情况下,相对人有理由相信该公告就是注销其采矿许可的具体行政行为。参见西藏那曲市鑫湖商贸有限公司诉那曲市人民政府行政登记案,西藏自治区高级人民法院(2023)藏行终7号行政判决书。

[47]参见秦前红:《两种“法律监督”的概念分野与行政检察监督之归位》,载《东方法学》2018年第1期,第186-188页。

[48]参见张彬:《行政公益诉讼监督规范性文件的实践探索与路径优化》,载《行政法学研究》2024年第6期。

[49]参见《国务院办公厅关于印发〈国务院2024年度立法工作计划〉的通知》(国办发[2024]23号)。

[50]参见郭胜习:《论我国行政法学理论体系的变革与重构——以主观公法权利理论引入为视角》,载《河北法学》2023年第1期,第144页。

[51]李怀:《制度生命周期与制度效率递减——一个从制度经济学文献中读出来的故事》,载《管理世界》1999年第3期,第73页。

[52]参见张五常:《经济解释(卷二:收入与成本)》,中信出版社2019年版,第228页。