“正当信赖”的衡平检验

关键词:信赖保护原则,正当信赖,过错排除,衡平检验,行政法基本原则

作者简介:沈岿,法学博士,北京大学法学院教授

一、问题和框架

在行政法领域,信赖保护原则已经被公认为一项基本原则。由于我国还没有将其写入一部可以普遍适用于各行政领域且适用于多种行政活动的成文法律之中,学理上对该原则的具体阐述也有所区别。[1]然而,无论行文差异如何,信赖保护原则适用要件之一是,主张信赖利益保护的个人或组织对行政活动的信赖应当是正当的,这一点已成为共识。至于如何认定“正当信赖”[2],亦即“值得保护的信赖”,多数论者参考德国和我国台湾地区行政程序法的规定,以“不值得保护”的情形反向论之。具体而言,以下三类情形被排除信赖保护:(1)以欺诈、胁迫或贿赂方法,使行政机关作成行政行为的;(2)对重要事项提供不正确资料或为不完全陈述致使行政机关依该资料或陈述而作成行政行为的;(3)明知行政行为违法或因重大过失而不知的。[3]为行文简洁起见,下文分别以“恶意过错”“资讯过错”“无视过错”指代此三类情形。

然而,考察我国行政诉讼实践可以发现,法院在过错排除信赖保护原则适用的问题上,并未表现出融贯一致的立场和态度。例如,在有的案件中,法院以行政相对人存在“无视过错”为由,否认信赖保护原则的适用;[4]而在另外一些案件中,法院则在相当程度上表现出对信赖利益主张者非恶意主观过错的容忍[5]。那么,信赖保护原则的学理与实践在正当信赖要件问题上是否出现了“两张皮”现象?如果出现,应如何解读和解决?法院在事实上对行政相对人过错并未一概否认信赖保护原则的适用,是否意味着在规范上信赖保护原则的正当信赖要件需要重述?

针对这些问题,本文拟依序展开以下四个方面的讨论:首先,通过对司法裁判中法院如何对待正当信赖要件的考察和梳理来呈现过错排除正当信赖原理的司法适用与学理阐释的分离。其次,揭示学界对正当信赖要件理论及其司法适用的反思存在不足且未提出融贯一致的方案,并通过分析支持过错排除正当信赖原理的理由之相对性,论证正当信赖实际上是一个应予衡平检验的要件。再次,基于对我国司法裁判要旨的提炼和比较法上的观察,指出正当信赖要件的适用应考虑的因素,阐述这些因素在具体案件中的不同呈现对决定信赖是否值得保护所具有的不同倾向性,并提出在具体案件中这些不同倾向发生冲突时的解决方案。最后,对正当信赖要件的规范意涵进行简要重述,以校准其应有的定位与作用。

二、正当信赖要件司法应用之现实

笔者综合检索“威科先行·法律信息库”[6]后发现,正当信赖要件的司法应用主要集中于“恶意过错”和“无视过错”两种情形,而关于“资讯过错”情形的分析则十分罕见。换言之,没有裁判指出行政相对人有不值得保护的“对重要事项提供不正确资料或为不完全陈述致使行政机关依该资料或陈述而作成行政行为”的情形。[7]故笔者重点考察法院在“恶意过错”和“无视过错”上的立场。

(一)关于“恶意过错”排除正当信赖的司法应用

本文以“恶意过错”指向行政相对人通过欺骗、胁迫或贿赂等方式致使行政机关作出行政活动,而此后行政相对人又以信赖该行政活动为由主张对其相关利益保护的情形。[8]“恶意过错”排除信赖的正当性,不适用信赖保护原则,这在制定法上是有明确体现的。[9]这些制定法并不能形成一个普遍适用于各领域、各类行政活动的一般规则,但从中可看出,立法者对“恶意过错”采取了一种绝对排斥保护,甚至还要加以惩戒的立场。对“恶意过错”不予信赖保护在法理上很容易获得正当性证成。司法实务中,当事人事先实施欺骗、胁迫或贿赂,之后又主张信赖保护的案件也较为罕见。

然而,“恶意过错”排除正当信赖原理即便是成立的,也应注意一种现象,即法院在认定行政相对人是否构成“欺骗”或“欺诈”上存在不一致,而这种不一致的背后,隐含着法院对一些重要因素的考虑。例如,在“肖某玲诉沙洋县人力资源和社会保障局社会保障行政处理案”(以下简称“肖某玲案”)中,[10]被告主张肖某玲并非被征地农民,其冒用被征地农民身份办理了城镇灵活就业人员养老保险参保手续,并领取了养老保险金,构成了骗取社会保险待遇。法院则强调《社会保险法》第88条规定的骗取社会保险待遇行为是主观上明知自己不符合条件、客观上又采取欺骗手段的行为,进而指出,原告没有隐瞒未在本村承包土地、未被征地的事实,也没有伪造材料证明自己是被征地农民;原告受到其认知水平的限制,认为自己属于被征地农民;原告在参保过程中仅是填写了《被征地农民参保申请书》,该申请书的填写并不必然导致原告可以参保和领取养老保险金,最终参保成功取决于社区、镇政府、被告的层层审批通过。若因审核部门的审核不慎让不具有被征地农民身份的原告参保,则不能归责于原告,更不能据此认定原告构成骗保行为。可见,法院并未以行政相对人实际上不符合参保条件为由而推定其在申请时存在欺骗,而是对其认知能力、客观行为以及被告举证责任履行情况等进行考量权衡后,作出了原告不构成“欺骗”的认定。

形成对比的是,在“天津市帝凡德保安服务有限公司诉天津市公安局、天津市人民政府案”中,[11]原告提出其在申请许可时出具的某项目经理“担任过五年以上保安经理工作”的证明是该经理在应聘时由第三方机构提供的,只是在事后被证实为假,而原告在申请许可时并不知情。对此主张,法院并未直接回应,而只是指出被告对原告的法定代表人、涉案人员及相关单位进行了调查核实,根据事实证据认定原告在申请行政许可过程中存在欺骗行为。

有必要指出的是,审理“肖某玲案”的法院在同时审理的另外11起类案中也都承认了原告可以获得信赖利益保护。[12]在这些案件中,原告都是在历史上从他地迁入,未承包该村土地。若称特定个案当事人因认知水平而不明知自己不符合条件,在情理上尚可接受,但若称12起案件当事人都不知自己不符合条件,难以令人信服。更重要的是,法院在判断和认定不构成“欺骗”方面,很可能牵扯对同村农民无论是否承包土地皆应平等享受社会保险的政策考量,从而弥补既有政策带来的公平之缺。这一看上去合乎情理的推测,无法在裁判文书中找到明确支持,但完全可以由此设想,在一些特殊案件之中,法院在认定恶意过错是否构成的背后会隐藏着更多的权衡因素。

还可以假设一种尚未有实际案例但在逻辑上有可能出现的情形。行政相对人有意申请经营许可,并且其也的确符合法定条件,但在特定行政机关工作人员的索贿下,为尽快拿到审批,行政相对人对其实施贿赂。事后虽然发现有贿赂情节,但申请人已经按照许可经营多年。在此情况下,是否就一定要撤销该许可呢?若撤销,显然对当事人很不公平。为此,或许可以采取的一个认定策略是:当事人对行政机关工作人员的贿赂并不是其主动进行的,也并不是其获得经营许可的决定性条件,故不属于排除正当信赖的恶意过错。而这样的认定也与“裴某梅等案”有相似之处。在该案中,虽然行政相对人某公司向某县自然资源局提交的《建设项目四邻签字意见表》中个别相邻人的签字系伪造,但法院认为,该四邻签字意见表并不是办理工程规划许可的法定必备材料,因此,不能由此认定被许可人是通过伪造材料以欺骗手段获得建设工程规划许可。[13]

简言之,“恶意过错”排除正当信赖是“绝对”成立的,只是在认定是否构成恶意过错方面,仍然有需要予以权衡考量的因素,以免造成严重的不公正。

(二)关于“无视过错”排除正当信赖的司法应用

本文所称“无视过错”指向的是信赖保护原则所排除的另一类不值得保护的情形。根据学理描述,其又可以分为两种情况:(1)行政相对人明知作为信赖基础的行政活动违法,依然无视该违法性;(2)行政相对人虽然并不明知作为信赖基础的行政活动违法,但该行政活动的违法性是行政相对人尽到谨慎注意义务即可知晓的,而行政相对人出于重大过失忽视之。“无视过错”排除信赖保护原理隐含两层相互关联的意义:第一,行政相对人不能无视行政活动的违法性而声称自己对该行政活动的信赖是正当的,这并非诚信的本义;第二,行政相对人在此情形中实际上是有主观过错的,其所谓的“信赖利益”是无视行政活动违法性而已经或将要得到的利益,由于任何人不能从自己的过错中获利,故应当否认其信赖和信赖利益的正当性。

法院在排除“恶意过错”的值得保护性方面基本保持一致,只是在认定上存有分歧或者将可能的不同权衡因素隐藏在认定背后,而在对待“无视过错”情形时,则表现出更多的不一致。在有些案件的审理中,法院会“绝对地”否认其属于正当信赖,并以此为由拒绝适用信赖保护原则。

例如,在“陈某华案”中,被告将原告陈某华等人列为“被征地农民应安置人员”,后发现并纠错,撤销了其作出的落实被征地农民社保资金的相关函件。原告起诉称,基于信赖保护原则,被告应当继续履行支付社会保险待遇的职责。法院则认为,原告明知自己不符合条件,应该知道被告将其列为失地农民并给予社会保险待遇的行为是违法或错误的,支持原告的信赖保护主张就会让原告得到其不应得到的利益。[14]同样,在“周某二诉海口市美兰区房屋征收局案”中,法院指出,当事人明知自己不符合可以回购房屋的条件,但仍与美兰区房屋征收局签订集中购买住房协议,是在订立行政协议时隐瞒、欺骗行政机关的情形,具有过错,不具有信赖利益。[15]其实,明知或应当知道自己不符合条件却仍然与行政机关签订协议,并不见得行政相对人有积极的隐瞒、欺骗(属于“恶意过错”),法院如此认定有欠妥当。但法院的论理可以解读为,当事人既然明知自己不符合条件,也就明知其与行政机关签订的协议是违反规定的,这至少属于“无视过错”。

然而,法院并不是在任何情况下,只要认定行政相对人有无视过错,即否认其信赖利益的值得保护性。相较之下,在许多时候,法院更愿意承认行政相对人于无视过错情形中也存在一定的信赖利益。

例如,在“兴宁三建公司案”中,最高人民法院一方面认定,兴宁三建公司明知建设某茶艺馆应当依法申请使用国有土地,在案涉土地仍为集体农用地的情况下先行建设某茶艺馆显然违法;另一方面又认定,兴宁市政府及相关职能部门明知兴宁三建公司未取得合法用地手续,仍然以招商引资名义支持、协助案涉项目建设,也未按要求补办项目用地手续,还默许兴宁三建公司以租代征方式先行建设,兴宁三建公司对兴宁市政府及相关职能部门的违法行政行为已经形成足够的信赖,应依法予以保护。[16]在“海口博金种养专业合作社诉海口市龙华区房屋征收局案”(以下简称“博金合作社案”)中,法院指出,博金合作社未取得国土部门批准在涉案土地上建设博金驿站项目是违反土地管理法规定的。然而,法院列出了诸多政府制造信赖的因素,如地方政府专题会议纪要同意当事人备案并要求当事人尽快建成、地方政府相关部门也将项目用地的利用总体规划进行调整、发展与改革部门通知当事人备案并据此办理相关手续。客观而言,龙华区政府提出的限期建设和营业要求,使博金合作社不得不进行“先上车后买票”式的违法建设,对此,博金合作社不可谓不明知。但是,与“兴宁三建公司案”中的裁判一样,海口中院仍然承认博金合作社“对政府的信赖”。[17]

“兴宁三建公司案”和“博金合作社案”并非只是偶然发生的个案,其共性之处是政府有比较明确的允许建设的意图,且相关部门也作出了同“允许”步调一致的一系列行政活动。这种情况在我国各地较为普遍存在。于是,具有鲜明本土特色的“信赖”认定,在司法实务中渐趋成形。此种认定有三个特征:第一,政府“允诺”并不仅限于单个行政行为,而是由诸多行政活动构成;第二,就信赖是否构成的认定而言,不再追问哪个或哪些行政活动是合法的,哪个或哪些是不合法的;第三,也不再追问行政相对人是否明知或因重大过失而忽视行政活动的违法性。

例如,在“范某运、范某动诉山东省邹平县魏桥镇人民政府、邹平县建设局、邹平县村镇建设办公室案”(以下简称“范某运案”)中,原告主张三被告作为加油站用地、选址、规划建设批准机关,在明知附近有一加油站可能造成原告无法领取合法经营手续的情况下,还给原告颁发了选址意见书和规划许可证,致使原告投巨资建起来的加油站因没有获得成品油零售经营审批手续而不能合法经营。滨州中院一方面认定原告是完全民事行为能力人,对其违法施工建设承担主要责任,但另一方面也认为被告镇政府职能部门收取原告土地审批费、规服费,被告县建设局在上级领导小组办公室要求对原告加油站进行查处情况下仍然为原告办理规划许可证,这些都是原告产生信赖的原因,对原告损失应当承担责任。[18]类似地,在“济宁中广新能源有限公司诉微山县人民政府案”(以下简称“中广公司案”)中,山东高院虽然也承认中广公司的涉案光伏发电项目是违法建设,但认为其形成并非中广公司单方面的原因。该公司先后取得了微山县发改局、环保局、水利局、规划局、林业局、国土资源局等部门的审批意见,项目建设通过济宁市环境保护局的批复。在此情况下,中广公司有理由相信微山县政府已经允诺其在约定地点建设光伏发电项目,属于正当信赖。[19]

显然,“范某运案”“中广公司案”都反映出法院放宽了对政府允诺的信赖的认定条件。有法官撰文指出,政府在招商引资等协议中明确允诺可以实施建设,政府对于实施建设的允诺符合明确、清晰、具体的要求,应当认定构成相对人信赖的基础,符合信赖保护的要件。[20]

综上,在“无视过错”排除正当信赖保护原理的适用方面,法院并未保持融贯一致的立场,而且比“恶意过错”排除原理更明显地体现出分歧。“恶意过错”的司法认定,有时会隐含对特定因素的权衡,从而避免一旦认定恶意过错成立即否认信赖正当性、排除信赖保护原则适用导致结果不公正的情形。“无视过错”情形下,法院有时不回避对当事人存在无视过错的认定,但会同时考虑其他一些因素而认可当事人有正当信赖。这样的司法现实皆与正当信赖要件主流理论发生分离,只是程度不同而已,需要予以认真应对。

三、正当信赖应予衡平检验的必要性

对于司法适用正当信赖要件的现实与正当信赖要件的学理阐述之间的分离,行政法学者并非完全没有注意到,但学理上对正当信赖要件依然关注不足且未形成对正当信赖要件理论的全面反思和重述。其实,重新审视该要件的理由,可以发现它们都是具有可反驳性的,即在某些情形下,它们并不是当然成立的。而支持正当信赖要件的理由的非绝对性,恰恰表明其接受衡平检验的必要性。

(一)当下学理对司法现实的回应

早在十余年前,针对“周口市益民燃气有限公司诉河南省周口市人民政府、周口市发展计划委员会案”(以下简称“益民公司案”)[21]中最高人民法院承认益民公司信赖利益的做法,余凌云就指出,有关行政机关在明知或者应该知道益民公司没有燃气经营资格的情况下却批准并颁发了营业执照,益民公司显然也应该知道有关法律手续尚欠缺,却仍然申请并领受了营业执照,那么,“在这种混合过错作用下形成的具有相当明显瑕疵的许可,是否能够导致益民公司的合法预期呢?”[22]这个问题本身实际上触及了或至少隐含着本文关注的预期/信赖的正当性问题。对此,余凌云参考英国、荷兰、德国、日本的理论给出了四种可能的方案。[23]但这些方案都没有直面关注:(1)行政相对人有没有存在“无视过错”;(2)这种“无视过错”会不会决定预期或信赖的正当性;(3)会不会因为预期或信赖缺乏起码的正当性而不用再进入合法原则与法的安定性原则之间权衡、合法预期或信赖利益与依法行政或公共利益之间的权衡等问题。

陈越峰、周鹏针对“吴某琴、高某花诉山西省吕梁市工伤保险管理服务中心案”(以下简称“吴某琴案”)[24],指出法院采取了利益衡量方法来解决“信赖利益是否值得保护”的问题。他们认为,法院在运用利益衡量方法时考虑了以下关键因素:(1)企业及职工均无恶意;(2)双重标准(即办理社会保险费缴纳时不考虑是否符合法律规定,而核发工伤保险待遇时却严格依法审查)有损行政机关公信力;(3)行政惯例不违反法律强制性规定;(4)最大限度保护相对人权益。[25]然而,他们实际上将保护信赖利益与撤销行政行为作为需要权衡的两个对立选项,其所述“信赖利益值得保护”实际上指向“信赖利益值得存续保护”,其提出的利益衡量方法实际上用于本身正当的信赖利益是否值得存续保护的分析上,而不是针对本文所关注的正当信赖要件问题。

对司法现实进行更具独创意义的解读来自胡若溟。他分析认为,法院在审理信赖保护案件方面出现了两个值得关注的趋向。第一是“违法性接纳”,即法院在许多时候认可“违法利益”的价值;第二是保护条件从主观善意到客观状态,即“由倾向于权利人主观‘善意’判断,转向维护政府许可行为塑造的‘信赖客观状态’:只要许可行为塑造了此类客观状态,其便有维系此状态的义务,进而适用信赖利益保护原则予以保护”。根据其评价和主张,我国信赖利益保护原则的现实核心应该是权利人的“善意”,它至少有三个好处:其一,其与“正当信赖”内涵基本相同;其二,“违法利益”通过“善意”在解释论上可以为法律所容纳;其三,个案解决可以围绕着“善意”的证成,而不必纠结于规范理论所设置的“重重关卡”。[26]然而,权利人应当“善意”的方案固然坚持了正当信赖要件的内在精神,可还是在主观维度上与过错构成一个硬币的两面,与司法从“信赖客观状态”的维护出发来适用信赖保护原则的主张之间存在难以调和的矛盾。

总之,虽然一些学者已经注意到正当信赖要件司法适用现实与理论之间的“分岔”,但给出的方案或是没有击中问题之关键,或是没有形成自洽周全的阐释。

(二)过错排除正当信赖的理由及其可反驳性

鉴于以上学理的不足,笔者尝试提出的理论方案是,对正当信赖要件成立与否的判断应当结合具体情形,在考虑相关因素的基础上,对信赖保护原则相互竞争利益和价值进行衡平检验。若只聚焦行政相对人是否存在“恶意过错”“资讯过错”或“无视过错”这样的事实分析,进而得出“存在则不保护,不存在则保护”的“全有或全无”的简单结论,就会忽视其他需要考虑的因素、利益和价值。这个方案的证成路径是承认正当信赖要件的理由,但同时也指出这些理由是可反驳的。可取性和可反驳性的同时存在,就意味着对正当信赖要件进行衡平检验的必要性。美国法上“衡平禁反言”原则(equitable estoppel)以及其他国家的类似原则,将在衡平检验方案证成过程中作为比较考察的对象。[27]但是,考察的目的更多是在一些原理上而不是技术层面上寻找可资借鉴之处。

1.过错排除正当信赖的理由

过错排除正当信赖原理的理由与以下原则有关:一是法治原则和依法行政原则;二是任何人不得从自己的错误行为中获利原则(以下简称“禁止过错获利原则”)。前者是就行政而言的,在“恶意过错”“资讯过错”“无视过错”三类过错情形中,行政机关所作活动通常有法律上不允许的违法或错误问题。按照法治原则、依法行政原则,违法或错误的行政活动应当予以纠正。后者是就行政相对人而言的,由于行政相对人本身存在故意或重大过失的过错,若其又从“信赖”中获得利益,就属于不当得利,而这不被法的公平正义所容许。

因此,过错排除正当信赖原理具有以下功能:第一,法律和立法者的权威得以维护,不会因为保留违法或错误行政活动以及承认行政相对人的过错信赖而被削弱;第二,政府发现自己的代理人(行政机关或行政机关工作人员)存在违法或错误时,可以及时纠正,而不被其违法或错误活动束缚手脚;[28]第三,行政机关或行政机关工作人员不会通过违法或错误的行政活动而实际上僭越权限,确保越权无效(ultra vires)原则得到遵守;[29]第四,防止行政相对人有意通过不当手段获利;第五,促进行政相对人的诚信,防止其在对行政活动违法或错误知情的情况下,仍然采取投机主义的立场、追逐私利;第六,督促行政相对人在与政府代理人打交道的时候,尽到谨慎注意的义务,[30]避免其因为严重的疏忽大意而无视并“信赖”明显违法或错误的行政活动;第七,防止政府代理人尤其是行政机关工作人员与行政相对人合谋,通过违法或错误的行政活动,获取或保有不当利益;[31]第八,在涉及公共财政支付行政相对人(如福利行政、土地征收补偿、政府特许经营等)或由行政相对人纳税(如承诺税收减免)的情形中,防止公共资金和财产的浪费[32]。

2.过错排除正当信赖理由的可反驳性

支持过错排除正当信赖原理的理由是充分的,其可以发挥的或者被寄予厚望的功能也是不容忽视的,但是,这些理由并不具有绝对的意义,而是可辩驳的。

第一,法治原则和依法行政原则在正当信赖要件认定中无疑是重要的,但其不是绝对的,尤其不能陷于狭义的、机械的“严格依法”。信赖保护原则在对违法或错误行政活动所致信赖利益采取存续保护的时候,就触发了与狭义合法性原则之间的张力。即便是行政相对人对违法或错误行政活动的形成有自己的过错、信赖利益的形成不是出于行政相对人的诚信(good faith),也不能一味地坚持纠正违法或错误的行政活动而不顾及这种依法纠正放在某种或某些特定情境或条件之下可能对行政相对人带来的明显不公正问题。

第二,禁止过错获利原则同样不是绝对的,尤其是在双方当事人都有过错的情形中。该原则在诉讼法中的体现是“不能基于不正当原因提起诉讼”(以下简称为“禁止不当诉因”),意指当一个人受到另一个人伤害时,若其自身也有违背良心(unconscionable)的行为,其就应当被剥夺法律本来给予的救济。[33]在侵权法中,“禁止不当诉因”应该成为部分阻却而不是完全消灭赔偿诉求的理据,否则,无论诉讼结果如何,做坏事的人总会获利。因为,如果被告提出的“禁止不当诉因”的主张不成立,做了坏事但受到损害的原告就会得到完全赔偿,无法体现原告也同样做了坏事;如果被告“禁止不当诉因”的主张成立,造成侵权损害的被告就会完全免责,使得法律看上去赦免了被告的错误行径。“禁止不当诉因”应该克服全有或全无效果,原告的错误应该同被告的错误一并衡量,损害赔偿责任也要进行相应分配。[34]普通侵权法上的这些考虑其实是可以在行政法之中借鉴的。如果在行政机关、行政相对人混合过错情况下否认行政相对人存在一定的合理信赖,就意味着同样有过错的行政机关是可以完全免责的。

第三,在正当信赖要件所排除的三类过错情形中,行政活动并不总是完全违法或错误的,特别是就其给予行政相对人一定合法利益方面。例如,在前文提及的行政相对人符合条件但被索贿的情形中,就该行政行为的作出存在贿赂情节而言,它是违法的,行政相对人也存在所谓的“恶意过错”,但就行政许可本身应该给予符合条件之行政相对人而言,它又不是错误的。行政相对人实施贿赂确有道德上、法律上的可谴责性,但是否就由此完全否认其对已得许可的信赖而将之撤销,是值得思考的问题。

第四,公民在与政府打交道时获得最起码的体面、荣誉和信赖政府的利益,并不单纯是私人利益,也同样应该被视为公共利益,“相信政府、信赖政府行为对于公众而言有着至高无上的重要意义,而保护这样的公共利益要求政府在有些情形中应被禁止反言”[35]。不仅如此,行政机关也希望公民能信赖其解释法律、执行法律的活动,可以向他们寻求咨询意见,服从他们的要求。从公共行政的角度看,允许政府反言会破坏政府公信力和政府的正当性。[36]这些同样表明保护对政府的信赖是公共利益的要求。因此,如果在有些情形中,行政相对人只是存在情节较轻的“资讯过错”或“无视过错”,但对政府以及政府的活动有着合理的信赖,完全否认其信赖利益并剥夺获得信赖保护的机会,对公共利益而言也并非纯粹有益。

第五,正当信赖要件对“资讯过错”“无视过错”的排除,隐含着行政相对人“懂法”的假定与对行政相对人比较严格的“谨慎”的要求。因为,唯有对相关法律较为了解和熟悉,才能明白什么是“重要事项”,什么是法律在该重要事项上所要求的完整、正确的资料和陈述;唯有在与政府交往过程中对政府可能的违法或错误保持足够的警惕和注意义务,才能适时发现和认知行政活动的违法或错误问题。然而,这样的假定或要求也许过于严苛了。“在行政国家中,有大量的立法和行政立法。期待谁了解适用于特定行政机关的法律法规是更加现实的呢?——是日复一日地与立法材料打交道的工作人员,还是每天需要与多个行政机关打交道的公民?”[37]因此,相较于假定行政相对人“懂法”,假定行政机关更懂得法律和政策并由此保护行政相对人对行政机关所言所行的信任,是更合适的。前述“肖某玲案”的裁判对这一点有所反映。

第六,过错排除正当信赖原理可以有效防止行政机关工作人员和行政相对人合谋获取不正当利益、防止公共财政重大损失的理由同样不能为绝对主义的立场提供支持。毕竟,在绝大多数行政机关工作人员勤勉公务的情况下,有害的、不正当的合谋是较为少见的。[38]如果在个别案件中发现存在欺诈、合谋情形,那么严格适用正当信赖要件加以排除即可。这个理由显然不适宜用来针对“资讯过错”和“无视过错”。在这两类过错情况下,在认定和考量行政机关与行政相对人的过错、过错程度、过错导致损害发生的作用等因素基础上,让“与有过错”的行政机关也承担必要的责任,一般情况下并不会带来公共财政的重大损失。

由上可见,当行政相对人的信赖主张基于或部分基于自己过错时,一味否认该信赖的正当性,从而完全排除信赖保护的可能性,就会在某些情形中完全无视其他因素,从而造成对行政相对人极为不公正的结果。各自有理但相互之间存在对立和冲突的观点表明,附加在正当信赖要件之上的“全有或全无”之效果需要反省,需要引入在特定情形之中衡平检验各种因素以确定信赖是否正当、是否值得保护的理念和方法。

四、衡平检验的考量因素和方法

衡平检验常采用个案分析(case by case)的方法或者具体问题具体分析的方法。域外论者探讨政府禁反言问题,基本都主张采用此方法。[39]而且,衡平检验的终极目标就是在仔细考察个案中各种相关因素以后矫正可能出现的严重有悖正义和公平的问题。只是,具体问题具体分析并不意味着完全没有任何标准;若如此,正当信赖要件在司法或行政实践的适用就可能会杂乱无章,进而削弱信赖保护原则的运用。基于对我国司法现实的考察、对既有学理讨论的反思以及对比较法经验的借鉴,笔者认为对正当信赖要件进行衡平检验应当包括以下三个方面。

(一)应当考量的因素

在确认信赖主张者存在“恶意过错”“资讯过错”和“无视过错”的情况下,在认定该信赖是否有一定的正当性或合理性、是否需要给予一定的保护方面,判断者还应当考量以下因素。

1.信赖主张者的过错程度

若行政相对人存在过错,就很难称其是“诚信”的,即便是过错程度最小的“无视过错”,也不能断言行政相对人的信赖是完全善意的。因此,主张违法性接纳、信赖客观状态与善意相结合的理论,[40]并不能应对如何衡平检验正当信赖要件的问题。由于行政相对人的过错就其恶性程度而言有大小之分,在检验正当信赖要件时应当对信赖主张者的过错程度予以考量。

在三类过错排除正当信赖情形中,“恶意过错”是主观恶性程度最强的。没有特殊的例外情形(如前文提及的“符合条件被索贿情形”),就可以认定信赖不具有正当性或不含任何正当成分。“资讯过错”所指行为本身不似“欺骗、贿赂、胁迫”等自带可谴责性,需结合具体情形判断。例如,信赖主张者是在何种情形下、抱有什么动机和目的提供不正确资料或为不完全陈述,是认知能力、表达能力、资料收集或保存能力有限,还是故意隐瞒、不提供全部真相。若是故意隐瞒,与“恶意过错”中的“欺骗”无异;若是认知等能力受限,就需要结合具体情况进行分析,以确定信赖主张者的主观恶性程度,进而对其信赖是否正当或含有正当成分进行判断。“无视过错”更是如此。一方面,不似前两类过错,信赖主张者的“无视过错”与违法或错误行政活动的作出没有直接的因果关系;另一方面,“明知而无视”和“因重大过失而忽视”又是牵扯到需要考量当事人认知水平、认知能力以及认知情境等多种因素的标准。因此,认定是否构成“无视过错”需要结合诸多情况进行分析;而即便认定构成了“无视过错”,其毕竟并非行政活动的成因,也要根据当事人是否有趁机谋取不当利益的明确企图,来判断其所主张的信赖是否完全不具正当性。

2.政府方的相对过错及其程度

在原理上,任何两个以上当事人的互动关系之中,一方不能因为对方过错在先或者存在更大过错就可以正当化自己的过错。仅于特殊情形中,如正当防卫、紧急避险等,法律会将事出有因且适度的侵害行为正当化并将其排除在过错范畴之外。然而,在现代国家中,民众普遍对行政机关有更高的诚信要求,在行政机关与行政相对人互动的过程中,仅要求行政相对人保持高度诚信,且仅因为行政相对人不能达到此要求就完全否认其对行政活动信赖的正当性,在无形之中降低了对政府的要求。

因此,判断行政相对人是完全没有正当信赖还是其信赖有一定的正当成分,必须考量政府方的相对过错及其程度。尤其是,如果行政相对人的“资讯过错”或“无视过错”更多是出于过失而不是恶意,而行政机关的过错在先或有更大过错(如为招商引资降低或减免法律的强制性要求),那么,即便不能对行政相对人的信赖利益给予存续保护,也需考虑对其利益损失予以一定赔偿,并按照各自过错在致使损害发生中的作用来决定赔偿的额度。在此情形中,假如不考虑政府方的相对过错及其程度,一味基于行政相对人过错否认信赖的正当性,那么,若行政相对人受损巨大,就会产生严重的非正义问题。当然,在混合过错前提下,仍然需要注意禁止过错获利原则,不能因为政府过错在先或更大,就让有诚信问题的行政相对人得到其本不应得的利益或利益损失赔偿。

3.正当信赖的客观性

过错排除信赖正当性的通行学说,显然给出的是主观状态的判断维度,但在具体分析主观过错是否存在,尤其是涉及“无视过错”中的“明知而无视”“因重大过失而忽视”标准的运用时,势必会求助一个客观的维度,即一个有着普通理智的人(a reasonable person)是否会“明知”政府行为的违法或错误问题,或者是否会尽到起码的谨慎注意义务而意识到政府行为的违法或错误问题。

由此,当信赖主张者提出自己对行政活动产生合理信赖时,对该信赖是否正当的判断不仅需要考虑当事人是否有过错,还需要考虑其他有着普通理智的人在相同情形中是否也会形成信赖。之所以强调这个客观维度,是因为不能简单地分析行政活动是否明显违背“白纸黑字”的法律,不能简单地由此判断行政相对人是否略尽注意义务就应该知道行政活动的违法或错误,而是需要将特定现实情境的一切相关因素考虑在内,需要考察现实中其他人是否也会与当事人一样有类似的信赖。例如,“吴某琴案”中,行政机关接受企业一次性缴付本应按月缴纳的社会保险费,的确是明显违法或错误的,但这种做法在当地已经形成惯例,其他企业也有如此缴纳而不影响职工社会保险的。

当然,这并不意味着社会或社区的普遍接受就一定是正当的,但至少表明其中是否含有正当成分是需要衡平检验的。说到底,信赖的合理性问题实际上“要求法院充分考虑当时当地的行为规范,对什么是谨慎的、理智的行为作出政策决断”,“合理性标准的适用牵扯一个非常复杂的政策问题,它要求法院在考虑共同体标准的基础上确立行为规范”,它的政策性胜于事实性。[41]私法领域如此,公法领域也不例外,只是公法领域需要更多权衡公法目的、价值、方法等的特殊性。

4.行政活动的形式和内容

行政活动的形式和内容是多样化的:形式有规范性文件、决定、协议、通告、备忘录、信件、会议纪要、声明、新闻发布、长期惯例、消极不作为等;内容则包括命令、许可、处罚、强制、允诺、奖励、指导等。它们看上去与信赖是否正当的判断并无关联。然而,如果考量正当信赖客观性被认为是必要的,即判断信赖正当与否,还要关注社会上其他普通理智人在同等情形中是否也会产生类似的信赖、作出类似的安排,以及为了公法的目的和价值,对这种较为普遍存在的信赖是否应当予以支持,那么,行政活动的形式和内容就是需要考虑的因素。

例如,假设A情形:行政机关工作人员或者负责人口头告知行政相对人可以先行项目施工建设,而后再办理相关手续;B情形:政府通过会议纪要或行政协议,要求行政相对人限期完成项目施工,同时要求相关职能部门办理必要的手续,且有的部门确实办理了,但也有部门没有办理。在这两种情形下,行政相对人都在缺少法定审批的情况下开始了违法建设。也许,A情形与B情形都会使行政相对人产生具有“无视过错”情节的信赖。但是,依法行政的基本要求是,行政机关一般情况下应当以书面的、正式的形式作出明确的意思表示,口头的形式通常是不成立的。如果认可A情形下的信赖是正当的,就会削弱依法行政对形式的要求,潜在地会对法治秩序造成更大的损害。而B情形中,不仅政府有比较正式的意思表示,有的政府职能部门也有相应的执行活动,行政相对人更有理由相信政府。在不涉及其他因素的情况下,B情形中的信赖可以被认为具有一定的正当成分。这或许可以为“兴宁三建公司案”“博金合作社案”中法院的立场提供解释。在美国,类似地,口头表述的咨询意见并不适用禁反言原则,而在行政机关积极作出的正式行为之中的意思表示,如征税、发放许可等,都可以适用禁反言原则。[42]

再如,假设C情形:行政机关发现行政相对人有违法行为,但经过较长一段时间未予处理,即存在消极不作为的情形;D情形:行政机关发现行政相对人有违法行为,不仅在较长时间内未予处理,而且作出了直接或间接支持其因早先违法行为而得利的活动,或者虽然进行了处理,但之后又作出一系列活动,与原先的处理背道而驰,在客观上产生“推翻”原先处理的效果,尽管原先处理仍然存在有效。[43]C情形、D情形都涉及行政机关的不执法,都会让行政相对人产生行政机关不会再处理其违法行为的心理状态,但相较之下,不似C情形下行政机关仅有消极不作为,[44]D情形显然因为在消极不作为之外存在一系列积极的行政活动,更适合作出行政相对人有信赖正当性的结论。

由于行政活动形式和内容的多样性,对该因素的考量远不止于此处提及的场景假设。行政规则、狭义的作为法律行为的行政行为、行政协议、行政允诺、行政指南等各有特点,在处理信赖正当性问题上,这些特点是否有给予特别考虑的必要(如基于双方当事人合意的行政协议是否比单方作出的狭义行政行为更有可能会带来不当合谋),也是需要认真对待的,需要结合具体情形进行分析。

5.衡平检验可能的先例效果

在分析和权衡各种可能影响信赖正当性判断的因素后,应当考量的是衡平检验可能会形成的先例效果(precedential implications),亦即,对信赖是否正当或者是否含有一定正当成分的分析判断所得的结论及其标准是更大程度上限于正在办理的案件,还是会潜在地适用于更多的类似案件。

前者如承认某种特定的行政惯例在具体情境中会形成一定的信赖,即便行政惯例有明显违反法律之处,然在案件处理以后,行政机关有可能依照法律改变惯例,[45]以后同类案件发生的概率就会为零。这样的处理就很难在本地区、本领域、本事项上形成普遍的先例效果,也不会附带地形成对所有违法的行政惯例都承认信赖正当性的先例。普遍适用的可能性较低,就可以让判断者更多地专注于当下案件中显失公正问题的解决。

后者如认可行政相对人对明显违法的行政允诺或行政协议可以产生正当的信赖,就可能对广大范围内普遍存在的行政允诺或协议形成先例示范作用,此时就需要考虑这样的先例意义是否会带来其他潜在的负面影响。宽松地对待信赖的正当性要件是否会助长欺骗和合谋?对政府的整体责任会构成什么影响?承认行政相对人有过错的信赖正当是否会影响相关法律法规的有效执行?诸如此类问题,都是在关注衡平检验可能的先例效果时需要考量的。

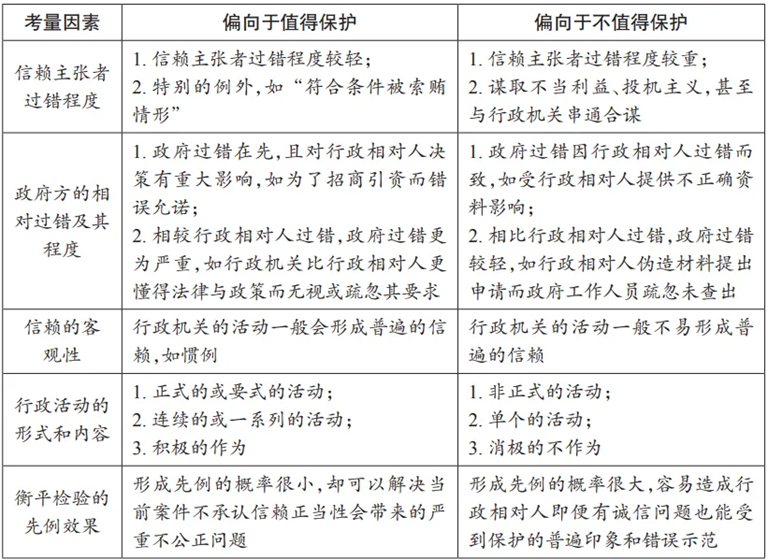

(二)值得保护和不值得保护的倾向

以上是根据域内外实践经验所得之常见考量因素,而这些考量因素在具体案件中会有不同的呈现,相应地,判断者需要检验这些不同呈现是对应于值得保护的倾向还是不值得保护的倾向。下文将在前文所述基础上,结合表1作简要分析。

表1 考量因素的不同呈现对应的保护倾向

1.信赖主张者过错程度

信赖主张者过错程度较轻的,可以考虑其信赖的合理性并予以保护。即便是其有较重过错,但在特定情形下,如“符合条件被索贿而行贿的”,也可以考虑保护。相反,信赖主张者过错程度较重的,或者有证据表明其有谋取不当利益、投机主义动机的,甚至与行政机关串通合谋的,基本偏向于不值得保护。

2.政府方的相对过错及其程度

行政相对人虽有过错,但政府过错在先,且导致行政相对人在信赖政府基础上作出决策的;或者相较行政相对人过错,政府过错更为严重的,如有意无视法律的强制性规定、政策的基本导向而诱导行政相对人行动,就应当对信赖主张者有所倾斜。反之,若政府过错系受行政相对人过错直接影响而产生,如行政相对人提供不正确资料导致政府发生错误;或者相比行政相对人过错,政府过错较轻,如行政机关工作人员疏忽未发现行政相对人有意伪造材料,就倾向于不保护信赖主张者。

3.信赖的客观性

若行政机关的活动一般会形成普遍的信赖(如行政惯例),即便行政相对人有过错,只要过错并不严重,就应该考虑保护的可能性;相反,若行政机关的活动一般不易形成普遍的信赖,即共同体内几乎无人或少有人认为可以信赖此类行政活动(如行政机关违反规定将地块批给没有资格的企业而引发广泛争议或不满),那么,有过错的行政相对人所主张的信赖就不值得保护。

4.行政活动的形式和内容

行政活动的形式和内容各种各样,似乎很难总结出哪些形式和内容会指向要予以更多保护,哪些形式和内容会指向要予以较少保护,甚至不保护。然而,总体而言,正式的或要式的行政活动(如行政协议、经过行政会议的决策),相较非正式的行政活动(如口头承诺),更有可能引致合理的信赖。连续的或一系列的行政活动相较单个的行政活动更容易让行政相对人产生信赖,也更需要从维护政府公信力角度考虑行政相对人信赖的保护可能性。此外,行政机关的积极作为,往往有明确的意思表示,其产生的信赖更需要予以保护,以保证行政机关言而有信;相较之下,行政机关的消极不作为,并未明白展现行政机关的意志,其产生的信赖多为行政相对人的猜度,可倾向于不予保护。

5.衡平检验的先例效果

若衡平检验后所得的信赖具有合理性、值得予以保护的判断形成先例效果的概率很小,且又能够切实解决当前案件不承认信赖正当性可能带来的严重有失公正问题,则可以更多考虑保护的可能性。反之,若衡平检验后所得的合理信赖判断形成先例效果的概率很大,容易造成行政相对人即便有诚信问题也能受到保护的普遍印象和错误示范,那么,就不宜形成这样的判断,而应该偏向于不保护行政相对人主张的信赖。

(三)衡平检验的初始法则和解决冲突方法

以上考量因素的不同呈现所对应的值得保护和不值得保护倾向,基本上是在没有其他考量因素介入情况下的价值赋予(value attribution)。在实践中,需要对信赖的正当性或合理性进行衡平检验的具体案件往往是多个考量因素并存的情形,这些考量因素有可能存在不同的倾向,如偏向于值得保护的政府方过错在先和偏向于不值得保护的行政相对人谋取不当利益共存,或者偏向于值得保护的一系列行政活动和偏向于不值得保护的行政相对人伪造材料共存。由此,衡平检验的方法需要建立初始法则,并对考量因素赋予不同的权重(weight),以解决可能存在的偏向冲突。

1.初始法则

主流理论中的正当信赖要件原理仍然可以作为判断行政相对人信赖主张之正当性的初始法则。没有“恶意过错”“资讯过错”和“无视过错”的行政相对人主张信赖利益保护的,应该在认定信赖基础、信赖表现之后承认其信赖利益的正当性,进而考虑予以存续保护还是赔偿或补偿保护;相反,若存在这三类过错之一且没有其他应予考量因素的,则认定其信赖主张不具有正当性,不适用信赖保护原则,不再进一步考虑保护方式问题。但是,若发现存在其他应予重视的因素,就需要抑制贸然得出结论的冲动,而应进行更为复杂的权衡,以判断行政相对人所主张的信赖是否正当或是否有正当成分。

2.不同权重

在已经列出的考量因素中,信赖主张者的过错程度应该具有最大之权重。因为,正当信赖原理的首要主旨是禁止过错获利。若信赖主张者确有恶意过错或严重的资讯过错导致行政机关错误,那么,即便是存在政府活动较为正式或者有一系列相关活动等偏向于保护的因素,也应该否认信赖之正当性。否则,行政相对人会从其严重过错中获益,这是不符合社会公平正义观的。

政府方的相对过错可以放在权重清单中的第二位。政府方是依法行政的主要责任主体,因为政府方过错在先或相较行政相对人有更大过错而导致相对人信赖的,理应承认相对人信赖具有一定的正当性。然而,若政府方过错严重,就不宜认可相对人的信赖主张。否则,就相当于认可相对人可以无视政府明显的严重错误,相当于纵容相对人的重大过错,也会间接地助长政府不依法行政的行为。

信赖客观性、行政活动形式和内容的权重在信赖主张者过错和政府方过错之下,它们之间不存在清晰可见的孰轻孰重之关系。在许多时候,它们的指向往往是一致的。正式的或要式的行政活动、连续的或一系列的行政活动以及积极作为形式的行政活动,较之非正式的行政活动、单个的行政活动以及消极不作为形式的行政活动,更容易形成一定范围内普遍的信赖。保护政府起码的形式上依法行政、保护政府的公信力以及保护普通有理智公众对政府的信赖,这些价值基本上是更多一致、更少冲突。

列在权重清单最后的是衡平检验的先例效果。前文已述,衡平检验的根本目标是避免正当信赖要件原理径直适用造成严重不公正情况。为实现该目标进行的衡平检验,通常会形成一种正当信赖初始法则的“例外规则”,该例外规则实际上就是一种先例,亦即构成某种意义上的“衡平法”[46]。就此而言,似乎所有的正当信赖衡平检验都会形成先例,不存在考量哪个形成先例的概率更大或更小的必要。然而,在规范意义上形成先例同在事实意义上形成先例毕竟有所区别。针对极为罕见的事例,考虑到其他因素,承认有过错行政相对人的信赖,显然比在较多发生的类似事件中承认这种信赖的阻力和难度更小。鉴于这种考量因素在罕见事例中才有其价值,故在此赋予其最小之权重。

3.择其“重”者

以上只是阐述各单个考量因素之间相比较的权重大小,从而明确在它们之间可能存在冲突的情况下选择权重较大的。而在实践中,经常发生的是多个考量因素共存的情形。这就需要判断,哪些考量因素及其呈现倾向于值得保护,哪些考量因素及其呈现则倾向于不值得保护,从而作出最终的衡平检验结论。必须指出,这里的衡平检验可能会出现若干支持保护因素相加大于支持不保护因素的情形,或者相反,但绝不能因此认为衡平检验就是简单的加总比较,就是简单的A+B+D>C+E。例如,假设一种情形:政府以招商引资为名,向投资者发出违法的错误允诺,且将允诺写入与投资者的协议之中,同时责令相关职能部门在审批上“一路开绿灯”,这些事实皆向“值得保护”倾斜。但是,这一系列事件其实是投资者主动对政府主要负责人行贿所致。尽管向“值得保护”倾斜的考量因素较多,但行政相对人恶意过错具有“一票否决”之功效。

综上,需要特别强调的是:第一,衡平检验需要考量哪些因素是一个经验的、实践的事务,对此应持开放的立场,不能以为在此列举的是穷尽了的;第二,衡平检验是一个对各种可能相关因素及其背后价值进行考量并在因素/价值之间发生冲突时进行权衡和优先排序的过程。本文只是大体展示衡平检验方法对各考量因素的赋值/赋予权重以及冲突时的抉择方法。囿于篇幅,本文无法就在具体情境中如何结合相关因素作出确定的抉择展开充分讨论。

五、对正当信赖要件的简要重述

本文的努力不是要彻底颠覆信赖保护原则通行学说之中的正当信赖要件原理,而是要检视过错排除正当信赖原理的绝对主义立场。在揭示司法同此绝对主义立场有所分离的事实、学理尚未足够重视或给出令人信服的、融贯一致的理论回应之后,笔者着重阐明在正当信赖要件背后存在的竞争性原理、价值和利益,对这些原理、价值和利益进行衡平检验的必要性,以及衡平检验需要考量的若干因素和检验方法,在此对正当信赖要件的规范意涵简要重述如下:

第一,“恶意过错”“资讯过错”“无视过错”等排除信赖正当性,应当作为初始法则,在没有其他需要反向考虑因素的情况下,可以否认信赖的正当性,从而不适用信赖保护(包括存续保护和赔偿保护)。

第二,作为衡平检验过程的正当信赖要件之适用,应当剥离原先的“全有或全无”的逻辑,承认行政相对人过错情形下仍然有部分正当或合理信赖的可能性。

第三,需要衡平检验的因素应当包括但不限于:信赖主张者过错程度、混合过错情形下政府方相对过错及其程度、正当信赖客观性、行政活动形式和内容、衡平检验可能具有的先例效果等。

第四,各考量因素有着不同的权重。相较而言,信赖主张者过错程度权重最大,其次是政府方相对过错及其程度,再次是信赖客观性和行政活动形式和内容,最后是衡平检验可能的先例效果。

第五,各考量因素的衡平检验可能会出现若干倾向于保护的因素相加大于倾向于不保护因素的情形,或者相反,但绝不能因此认为衡平检验就是简单的加总比较。

第六,衡平检验各考量因素之背后就是要在合法性(法治、依法行政)与法的安定性(预期、信赖)之间,在政府依法、效率运作与政府公信力之间,在政府信用与公民诚信之间,在公共利益与个人利益之间等寻找合适的平衡。

第七,正当信赖要件的衡平检验实质上是信赖保护原则之内在要求或自然延伸,各种检验的根本目的与信赖保护原则的目的是一致的,即在尊重法治(尤其是形式法治)的同时避免严重非正义问题。

如此重述的正当信赖要件之适用,不可避免地会出现逐案分析的情况,也就不可避免地会出现有分歧的主张、辩论和结果。但是,纷乱是世界的原本,追求有序是人类的努力。只要进行有原则的(principled)的探索——本文的旨趣所在,纷乱就可以控制在可接受的适度范围之内。而衡平检验的方法若能在司法实践中得到有意识的运用,相关的司法教义逐渐形成,会更有助于该方法在理论上的完善,会更有助于纷乱的减少。

[1] 参见姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》(第 7 版),北京大学出版社、高等教育出版社 2019 年版,第 76 页;章志远:《行政法学总论》,北京大学出版社 2014 年版,第 100-101 页。

[2] 相较而言,笔者更倾向于使用“合理信赖”而非“正当信赖”,因为前者更多指向是否合乎理智(reasonable),而后者则更多含有伦理道德上的可接受性。但出于同现有主流理论对话的需要,本文保留使用了“正当信赖”一词,同时,也不加区分地使用“合理信赖”。

[3] 参见王贵松:《行政信赖保护论》,山东人民出版社 2007 年版,第 175 页;周佑勇:《行政法基本原则研究》(第 2 版),法律出版社 2019 年版,第 207 页。必须指出,论者所引的德国和我国台湾地区对此三种情形之规定指向信赖保护原则对授益行政行为撤销、废止的适用。不过授益行政行为的撤销、废止是信赖保护原则适用的重要“参考领域”。参见刘飞:《行政法中信赖保护原则的适用要件——以授益行为的撤销与废止为基点的考察》,载《比较法研究》2022年第 4 期,第 129 页。因此,为避免在适用范围上的可能争议影响本文的聚焦,在此建立一个假定,即过错排除正当信赖保护的三类情形,可适用或参考适用于各种可能产生行政相对人信赖的行政活动。迄今,多数学者对正当信赖要件的讨论以及司法对该要件的应用,基本都隐含这一普遍适用的假定。

[4] 参见“陈某华等诉三台县人民政府、三台县自然资源局、三台县新鲁镇人民政府案”(以下简称“陈某华案”),四川省绵阳市中级人民法院(2020)川 07 行初 56 号行政判决书。

[5] 参见“广东省兴宁三建工程有限公司诉广东省兴宁市自然资源局土地行政处罚案”(以下简称“兴宁三建公司案”),最高人民法院(2021)最高法行再 249 号行政判决书。

[6] 笔者以“案由:行政”为第一个检索条件,以“本院认为:信赖保护”“本院认为:信赖利益保护”为第二个检索条件,以“本院认为:值得保护”“本院认为:正当信赖”“本院认为:正当的信赖”为第三个检索条件进行检索。需要说明的是,本文分析及所得结论并不需要以全部法院判决为基础。以上检索方式并不一定能够找到所有对“正当信赖”要件进行分析的裁判文书。

[7] “王某宾诉南通市人力资源和社会保障局行政给付、行政撤销案”的法院论理,比较接近对该情形的分析:“原告王某宾在申请特殊工种提前退休时提交了不实的材料,其本身存在过错。原告王某宾明知自己并非长年直接从事有毒有害作业,但其向被告南通人社局提供……的证据材料,明显与事实不符,故其所信赖的利益不应受到保护。”参见江苏省南通市港闸区人民法院(2017)苏 0611 行初 181 号行政判决书。然而,由于没有明确运用理论上排除“资讯过错”情形所使用的措辞,这种明知不符合条件而提供不实材料的行为,也可理解为“恶意过错”中的“欺骗”。而我国台湾地区“合泰建设股份有限公司诉新竹县政府案”的裁判文书写道:“本件土地权利证明文件即土地所有权人同意书之提出,对建造执照之核发属重要事项,在主管机关核发前未能提供正确土地所有权人同意书供核,以致主管机关作成核发行政处分,上诉人属信赖利益者即不值得保护。”此案例是提及该项过错的例证,可资比较。

[8] 司法实务也有用“恶意”一词指向此类情形的。参见“裴某梅、郝某民诉某县自然资源局、某县人民政府建设用地规划许可及行政复议决定案”(以下简称“裴某梅等案”),甘肃省陇南市中级人民法院(2019)甘 12 行终 38 号行政判决书。

[9] 如《行政许可法》第 69 条第 2、4 款;《社会保险法》第 88 条;《市场主体登记管理条例》(2021 年)第 44 条;等等。

[10] 参见湖北省荆门市掇刀区人民法院(2017)鄂 0804 行初 63 号行政判决书。

[11] 参见天津市和平区人民法院(2019)津 0101 行初 253 号行政判决书。

[12] 这些案件加上“肖某玲案”,案号自“ 湖北省荆门市掇刀区人民法院(2017)鄂 0804 行初 59 号行政判决书”不间断至“ 湖北省荆门市掇刀区人民法院(2017)鄂 0804 行初 70 号行政判决书”,共 12 起案件。

[13] 参见甘肃省陇南市中级人民法院(2019)甘 12 行终 38 号行政判决书。

[14] 参见四川省绵阳市中级人民法院(2020)川 07 行初 56 号行政判决书。

[15] 参见海南省海口市龙华区人民法院(2023)琼 0106 行初 81 号行政判决书。

[16] 参见最高人民法院(2021)最高法行再 249 号行政判决书。

[17] 参见海南省海口市中级人民法院(2017)琼行终 110 号行政判决书。

[18] 参见山东省滨州市中级人民法院(2007)滨中行初 12、14 号行政判决书;李景春:《混合过错情形下行政许可信赖利益的保护程度——范元运、范作动诉山东省邹平县建设局规划许可暨行政赔偿案》,载最高人民法院行政审判庭编:《中国行政审判指导案例》(第 1 卷),中国法制出版社 2010 年版,第 151-155 页。

[19] 参见山东省高级人民法院(2019)鲁行赔终 98 号行政判决书。

[20] 参见曹慧:《违建强拆行政赔偿案件中信赖保护原则的适用》,载《山东法官培训学院学报》2024 年第 5 期,第 179 页。

[21] 最高人民法院(2004)行终 6 号行政判决书。

[22] 参见余凌云:《蕴育在法院判决之中的合法预期》,载《中国法学》2011 年第 6 期,第 165 页。

[23] 参见前注 (22),余凌云文,第 165-166 页。

[24] 参见山西省高级人民法院(2010)晋行终 115 号行政判决书。该案中,原告丈夫生前所在单位(兴无煤矿)按数年来惯例一次性缴付该年度工伤保险费用。但被告以其缴费日晚于原告丈夫死亡日为由,不予核定工伤保险待遇。山西省高级人民法院指出,兴无煤矿不定期缴费不符合《社会保险费征缴暂行条例》的规定,但也认定不定期缴费方式已形成习惯性做法。这种做法需要在以后加以规范,可并不因此否定用工主体为职工缴纳保险费用的法律事实。山西省高级人民法院裁判只字未提信赖利益或信赖保护,但最高人民法院将其编入《中国行政审判案例》时,确立了基于行政惯例的合理信赖利益应予适当保护的规则。参见李振华:《对行政惯例的合理信赖应予适当保护——吴小琴等诉山西省吕梁市工伤保险管理服务中心履行法定职责案》,载最高人民法院行政审判庭编:《中国行政审判案例》(第 4 卷),中国法制出版社 2012 年版,第 77-81 页。

[25] 参见陈越峰、周鹏:《信赖利益保护中的利益衡量方法——以吴小琴诉山西省吕梁市工伤保险中心案为例》,载《法律适用》2017 年第 14 期,第79-83 页。

[26] 参见胡若溟:《信赖利益保护原则的中国化》,载姜明安主编:《行政法论丛》(第 22 卷),法律出版社 2018 年版,第82-87、91-92 页。

[27] 在美国,“衡平禁反言”是“禁反言”(estoppel)的一种。禁反言原则起初是一个私法概念,而不是行政法概念。之后常被讨论的是,衡平禁反言原则可否适用于政府。See Renata Petrylaite, Can the Doctrine of Equitable Estoppel be Applied Against a Government?, International Journal of Baltic Law, Vol.1:97, p.98-99 (2004); William F. Funk & Richard H. Seamon, Administrative Law, 5th ed., Wolters Kluwer, 2016, p.325-327. 有美国学者将衡平禁反言原则与英国、法国和以色列的相似原则和制度进行比较。See Dorit Rubinstein Reiss, Relying on Government in Comparison: What can the United States Learn from Abroad in Relation to Administrative Estoppel?, Hastings International & Comparative Law Review, Vol.38:75 p.75-140 (2015).

[28] 根据传统的主权豁免理论,对政府实施禁反言会在未经主权者同意情况下剥夺政府权力。随着主权豁免观念式微,其说服力显著减弱。但是,担心政府代理人未经授权的行为束缚政府手脚,始终是法院谨慎适用禁反言于政府的原因之一。See David K. Thompson, Equitable Estoppel of the Government, Columbia Law Review, Vol.79:551, p.554, 562 (1979).

[29] 立陶宛学者 Renata Petrylaite 和印度最高法院资深律师 A.K. Ganguli 对此都有所论及。See Renata Petrylaite, supra note 27, 104-105; A.K. Ganguli, Principles of Estoppel and Ultra Vires in Their Application to the Discharge of Public Duties by Public Authorities, Journal of the Indian Law Institute, Vol.41:335, p.349-350 (1999).

[30] 澳大利亚学者 Andrew Robertson 指出,合理信赖(reasonable reliance)是衡平禁反言原则的要件之一。法院需要决定在什么情形下的信赖是社会上普遍认可和接受的。See Andrew Robertson, Reasonable Reliance in Estoppel by Conduct, University of New South Wales Law Journal, Vol.23:87, p.95 (2000).

[31] 美国最高法院在早期判例中强调,如果适用禁反言,政府受其代理人不当行为的约束,可能会导致欺诈(fraud)和合谋(collusion)。See David K. Thompson, supra note 28, 554.

[32] 担心禁反言的适用会带来榨干公共财政的严重后果。See David K. Thompson, supra note 28, 554; Renata Petrylaite, supra note 27, 111.

[33] See Margaret Fordham, The Role of Ex Turpi Causa in Tort Law, Singapore Journal of Legal Studies (December 1998), p.238.

[34] Id., 258.

[35] Renata Petrylaite, supra note 27, 109-110.

[36] See Dorit Rubinstein Reiss, supra note 27, 106-108.

[37] Dorit Rubinstein Reiss, supra note 27, 105.

[38] “在联邦行政 175 年的历史中,联邦官员从事‘不正当合谋’的数量是极少的”,“维系对民主政府的信任,比防止偶然发生的欺诈,更为重要”。See Raoul Berger, Estoppel Against the Government, The University of Chicago Law Review, Vol.21:680, p.684 (1954).

[39] “政府禁反言问题应当在逐案分析的基础上加以解决,仔细考察各种情况,只需适用一个检验标准,即正义和公平标准。”Renata Petrylaite, supra note 27, 113.

[40] 参见前注26,胡若溟文,第 82-87、91-92 页。

[41] See Andrew Robertson, supra note 30, 94-95, 107.

[42] See Carl F. Eiberger & Joseph T. Helling, Administrative Law—The Proper Case for Estoppel Against Federal Administrative Tendencies, Notre Dame Law Review, Vol.28:234, p.240-241 (1953).

[43] 参见“田永诉北京科技大学案”,最高人民法院指导案例 38 号(2014 年)。主张该案应当适用信赖保护原则的,参见何海波:《通过判决发展法律——评田永案件中行政法原则的运用》,载罗豪才主编:《行政法论丛》(第 3 卷),法律出版社 2000 年版,第 456-462 页。何海波对田永的预期是否正当的分析潜在地体现了本文主张的衡平检验。

[44] 有论者认为,在长期消极执法情形中,政府对于实施违法建设未进行明确的允诺,无法构成信赖基础。参见前注20,曹慧文,第 179-180 页。但一概否认消极执法作为信赖基础,也是容易忽视公平问题的。美国有学者论及,联邦行政机关针对特定情形未采取任何行动的,并不能适用禁反言原则阻止其此后启动行政程序。See Carl F. Eiberger & Joseph T. Helling, supra note 42, 240. 然而,也有学者指出,积极作为和消极不作为的区分是人为的,法院不应固守这样的区分。即便政府行为是不作为形式或保持沉默的形式,如果情势需要,仍然可能适用禁反言原则。See David K. Thompson, supra note 28, 560.

[45] 在“吴某琴案”中,法院“委婉”地提出建议:“这种不定期缴费方式在工伤保险管理实际工作中已形成一种习惯性做法,这种做法需要在以后的工伤保险管理工作中逐步地加以规范”。

[46] 在域外,“衡平”的基本含义是公正、公道、正义等,也意味着机械遵守法律的一种例外,即在特定情况下,机械遵守法律反而会导致不合理、不公正的结果,因此,要适用另一种合理的、公正的标准。与普通法并列的衡平法就是导源于衡平的这些意义。参见沈宗灵:《论普通法和衡平法的历史发展和现状》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》1986年第 3 期,第 44 页。