论权力清单和责任清单的融合性

关键词:权力清单 责任清单 权责清单 两单融合

作者简介:刘启川,法学博士,东南大学法学院教授。

引言

自《关于深入推进和完善地方各级政府工作部门权责清单制度的指导意见》(中央编办发〔2018〕23号)(以下简称《深入指导意见》)明确要求“全面实现权责清单两单融合”以来,党和国家多次强调推行权责清单制度重要性。例如,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》皆要求“全面实行政府权责清单制度”,《提升行政执法质量三年行动计划(2023—2025年)》《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》以及党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》分别在“行政执法事项清单”“高频服务清单”“履行职责事项清单”等方面强调了权责清单的制度功能和实现路径。十余年来,权力清单和责任清单已然在推进政务公开、央地权力配置、综合执法权下沉等中国式现代化进程中发挥了基础性效用,[1]成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手。迄今,我国已有较为完善的制度架构和丰富的理论成果,但令人遗憾的是,有关权力清单和责任清单的“两单融合”[2]却在制度实践和理论建构上面临着尴尬处境。

在制度实践上,自2015年《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》(中办发〔2015〕21号)(以下简称《指导意见》)提出权力清单和责任清单“一并推进”,[3]到2018年《深入指导意见》明确要求“全面实现权责清单两单融合”,[4]“两单融合”开始作为处置权力清单和责任清单关系构造的基本思路,这在2017年及以后相关文件中可以看到,权力清单和责任清单不再分开表述,而是被统称为权责清单。[5]然而,经过对我国31个省级政府相关规范性文件的实证观察,不难发现,北京、江苏、江西等多个省级政府并未贯彻“两单融合”的制度设计。[6]需要追问的是,“两单融合”的制度设计是否具有拘束力?易言之,地方政府是否无需遵循和贯彻“两单融合”的制度规则?在理论研究上,现有解释方案仅仅以权责一致原则为理论支点,认为权力清单和责任清单是对应的,进而认为两者需要合并。[7]可见,学术界仍然停留在制度设计的正当性证成上,并没有给出富有说服力的解释方案,更没有给出如何系统处置权力清单和责任清单的融合性的理论范式。需要说明的是,“两单融合”是关涉权责清单基本构造和内部衔接的基础性问题。在全面依法治国的背景下,倘若不法治化、系统性地解决“两单融合”问题,权责清单制度将难以有效担负起推进国家治理体系和治理能力现代化的使命。

基于此,笔者将以“两单融合”的规范意旨与制度实践为切入点,系统剖析和全面呈现隐于其后的制度难题。在此基础上,深入反思“两单融合”做法的逻辑起点和理论基础,着力分析权力清单与责任清单的法律性质、制度功能与编制逻辑,尝试设计一套符合我国权责清单特质的制度方案。

一、“两单融合”的实践面相

(一)“两单融合”的演进脉络及规范意旨

在根本上,“两单融合”源自权责统一的朴素法理念。2004年国务院印发的《全面推进依法行政实施纲要》(国发〔2004〕10号)明确规定“权责统一”是依法行政的基本要求之一,强调权力与责任的对应性和统一性。2005年国务院办公厅印发的《关于推行行政执法责任制的若干意见》(国办发〔2005〕37号)明确从“梳理执法依据”“分解执法职权”“确定执法责任”三个方面界定执法职责。该文件虽未提出责任清单的概念和论及责任清单的形式,但表达了对责任清单形式的初步构想,也促进了责任清单实质内容在实践中的积极推进。直至2013年,党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“推行地方各级政府及其工作部门权力清单制度,依法公开权力运行流程”,是党和国家在决策部署中首次使用“权力清单”这一概念。同年,中共中央、国务院印发的《关于地方政府职能转变和机构改革的意见》(中发〔2013〕9号)提出“梳理各级政府部门的行政职权,公布权责清单”,权责清单作为权力清单和责任清单简称的清单式治理模式,开始逐步被行政机关所重视。2015年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《指导意见》规定:“在建立权力清单的同时,要按照权责一致的原则,逐一厘清与行政职权相对应的责任事项,建立责任清单,明确责任主体,健全问责机制。”自此,责任清单不仅在称谓上得以固定,权力清单、责任清单、权责清单的关系也逐渐成为亟待厘清的焦点问题。

《指导意见》在对权力清单进行设计之时,附带设计了我国责任清单的构建次序和进度:“已经建立权力清单的,要加快建立责任清单;尚未建立权力清单的,要把建立责任清单作为一项重要改革内容,与权力清单一并推进”。[8]从其文意上来看,有两个层面:其一,有权力清单而无责任清单的,需建立责任清单;其二,无权力清单的,一并建立权力清单和责任清单。该规范的两层意涵皆未涉及权力清单与责任清单的内部关系构造。换言之,不管是否已经构建权力清单,并不排除责任清单的独立设置。需要说明的是,当时我国各省权力清单的编制工作已经基本完成,[9]因此,只存在第一个层面上的建立责任清单问题,换言之,只需关注在推进权力清单完善工作之时,对责任清单加以建构的问题。可见,《指导意见》对独立构建责任清单没有限制。然而,《深入指导意见》作了限定并正式提出“两单融合”的建构思路,尤其是专设一节阐释“全面实现权责清单两单融合”的理路。具体包括三个层面的意涵:第一,在整体上对权力清单和责任清单进行统筹设计,统一权责清单的编制标准,着力解决权力清单和责任清单“两张皮”的问题;第二,在形式上实现“一表两单”,梳理、明晰、界定与行政职权事项相对应的责任事项,逐项明确责任主体、问责依据、追责情形及免责情形等;第三,在实质上贯彻权力责任相对应原则,针对具体行政职权设定责任并细化到具体条款,使行政职权的行使主体与责任的承担主体相统一。

“两单融合”从一定程度上反映出实务部门对权力清单和责任清单关系的基本态度。对此,学术界也存在截然不同的三种观点。第一种观点认为,权力清单与责任清单没有本质区别,应当基于权责一致原则实现权力清单与责任清单的合并。[10]第二种观点认为,权力清单与责任清单有本质区别。基于二者的逻辑起点与制度功能不同,该观点旗帜鲜明地主张建立独立型责任清单。[11]第三种观点认为,权责清单制度的必然要求是在机制上将权力清单和责任清单勾连起来,至于是选择权力清单和责任清单一体化模式,还是采用权责清单和责任清单各成体系模式,在所不问。[12]退一步可以说,《深入指导意见》中关于“两单融合”的规范表述是对长期以来制度实践困惑和理论争议的回答。《深入指导意见》最终采纳“两单融合”的体例,将权力清单和责任清单统一为权责清单。从积极意义来看,“两单融合”继续秉持了权力与责任相统一的行政法理念,实现了权力事项、责任事项、追责事项在形式上的衔接,暂时缓解了另行编制责任清单的困难,不失为一种权宜之计。但应当注意的是,权责清单制度的建构是一项长期工程,不能指望其一蹴而就。[13]进一步来说,《深入指导意见》有关“两单融合”的规范设计未能正面回应权力清单与责任清单的本质区别,无视二者差别甚至机械嫁接的“两单融合”无疑会存在一种制度性难题。

(二)“两单融合”的制度实践

1.“两单融合”的形态流变及其成因

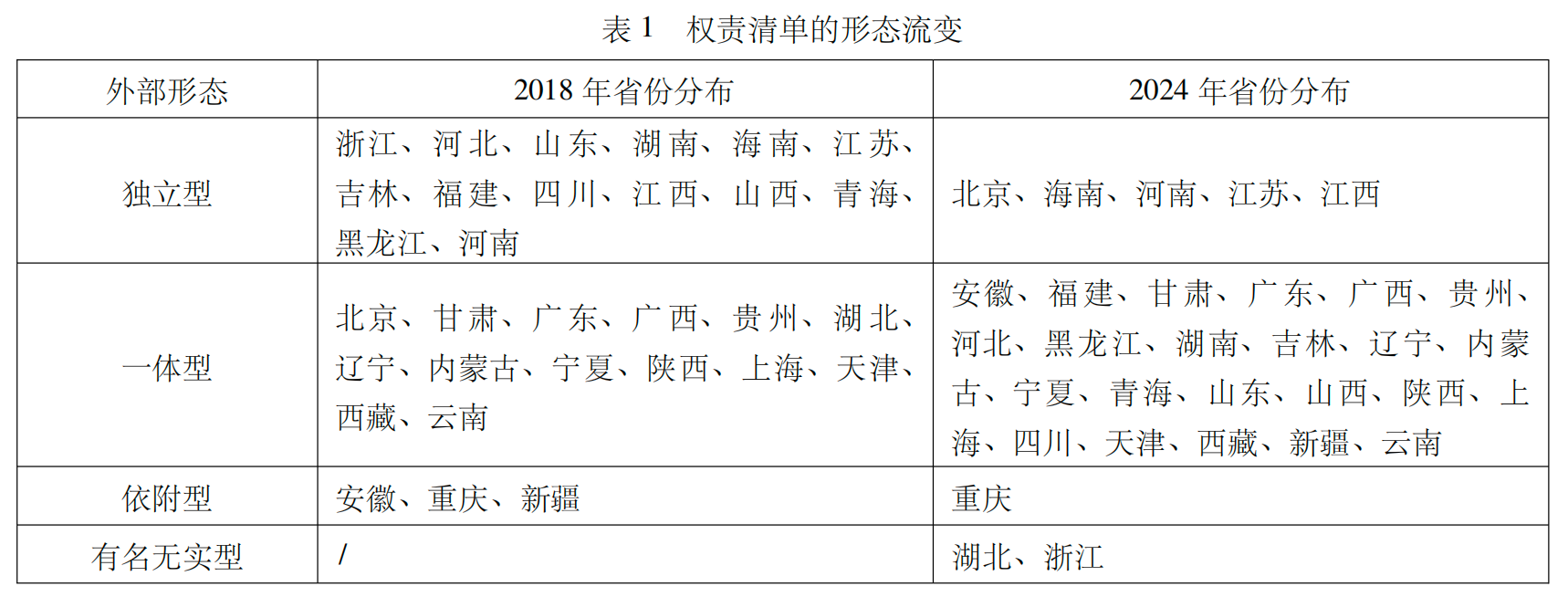

从2015年《指导意见》到2018年《深入指导意见》,“两单融合”成为改革的重要措施。随之,我国权责清单的设置形态也出现了较大的变化。当前,我国权责清单的设置形态主要有四类:独立型权责清单、一体型权责清单、依附型权责清单、有名无实型权责清单。具言之,独立型权责清单是指权力清单与责任清单以各自的名义单独加以建构。以江苏省为例,江苏省政府部门权责清单包括相互独立的行政权力事项清单与政府部门责任清单。[14]一体型权责清单是指以权力清单和责任清单之名存在于一张表单中,具体表现为“一表两单”的形式。以甘肃省为例,甘肃省权力清单和责任清单合二为一,具体包括权力类别、实施主体、承办机构、实施依据、责任事项、追责情形。[15]需要说明的是,依附型、有名无实型权责清单实质上是在独立型、一体型权责清单基础上的变种。依附型权责清单是指不具有权责清单之名,仅在权力清单中嵌入有关责任的部分事项。以重庆市为例,在其政府官网上只有行政权力事项清单而无责任清单,但行政权力事项清单中包含追责情形和追责依据。[16]有名无实型权责清单是指在名称上变更为权责清单,实际上只是在某一种权力类型下面列出了具体权力事项,并没有独立、明确的责任设计,“实质上就是以权力代替了责任”。[17]例如,浙江省政府官网上公布的权责事项清单并不包含相关责任事项。[18]上述四类权责清单分布与变化情况如表1所示:

我国权责清单外部形态呈现以下特征:第一,就责任清单成分的独立性而言,有名无实型权责清单、依附型权责清单、一体型权责清单、独立型权责清单四类形态中责任清单的独立性程度逐步增强。随着“两单融合”的提出,选择独立型权责清单的省级行政单位数量由14个缩减至5个,一体型权责清单逐渐成为主流,独立型权责清单被大幅度消减。第二,就权力清单和责任清单分别独立建构的倾向性而言,权力清单建构的完善程度也要高于责任清单。例如,北京运用“通用责任清单+专项责任清单”这一“提取公因式”的方式大幅缩减了责任清单的内容。又如,江苏、江西建构的责任清单事项远少于对应部门的权力清单事项。第三,责任清单独立性较弱的权责清单构型中,出现了其他与权责清单并行的清单种类。例如,湖北省、重庆市的公共服务事项清单往往与权责清单并行发布,作为权责清单的制度补充。

权责清单外部形态之所以出现如此显著的变化,主要原因可能有三个方面:第一,《深入指导意见》中“全面实现权责清单两单融合”的制度设计确立了一体型权责清单的外部架构模式,各地方政府选择一体型权责清单的型构模式在情理之中。第二,在没有固定或成熟制度型构的情形下,作为指导权力清单构建的统领性规范,《指导意见》成为责任清单外部形态建构的范本,特别是在其对责任清单建构进度已有相关规定的情形下,相较于重新建构独立型责任清单,借鉴权力清单的形态建构责任清单无疑是一种更为经济便捷的制度选择,由此一体型权责清单为大部分省级政府部门所青睐。第三,尽管责任清单因其丰富的内涵衍生出其远超于权力清单的制度功能,但其中的部分制度功能正在为其他清单所取代。《深入指导意见》早已提出“要以权责清单为核心和基点,逐步拓展建立公共服务清单、行政事业性收费清单、行政权力中介服务清单、监管事项清单等清单制度”。随着政务服务平台进一步发展,2023年《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》提出,“依托政务服务平台实现高频服务清单动态管理并定期发布”。事实上,责任清单原有的细化责任事项、确立职责边界、强化公共服务事项等功能正在被逐步剥离,[19]开始被公共服务事项清单、政企服务事项清单等新型清单变体所取代,缩减了责任清单的制度功能。

2.“两单融合”的内部构造及其效果

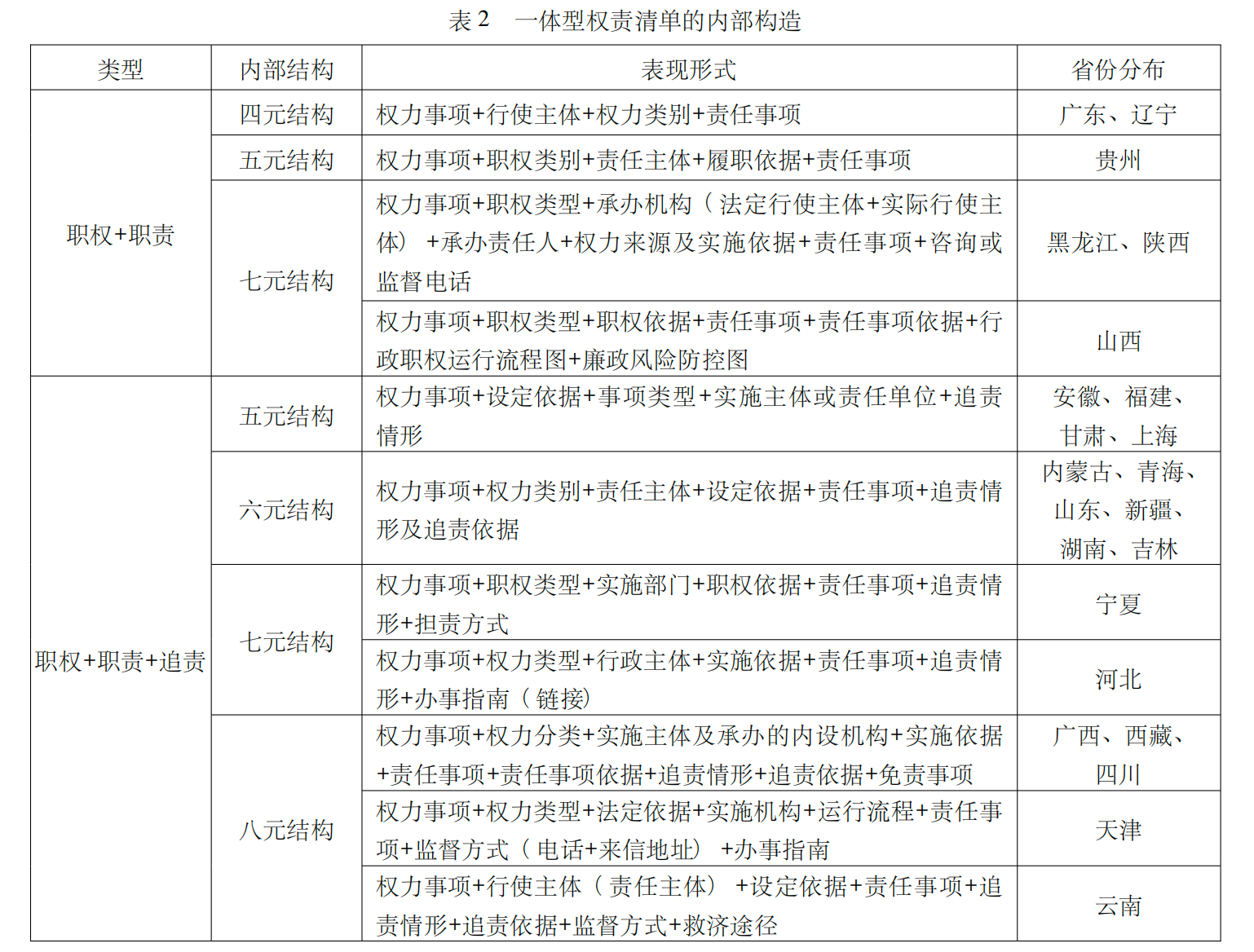

权力(职权)与义务(职责)相伴而生,因此权力涉及的内容,义务同样有所涉及。只不过前者强调采取行政行为的资格和行使权力的能力,后者注重在运用行政权之时积极履行法律设定的义务。但在行政法体系中,“责任”不仅指向行政主体的职责,亦包括其违反法定职责而需要承担的后果(追责)。[20]依据“职权”“职责”“追责”在一体型权责清单中结构的不同,可将其分为“职权+职责”型清单和“职权+职责+追责”型清单。前者只有职权、职责内容;后者除了职权、职责内容,还包括追责内容。根据内部构成元素进一步细分,当前我国一体型权责清单内部结构的基本态势如表2所示:

尽管我国一体型权责清单的内部构造形态迥异,但“职权+职责+追责”的内部构造已经成为主流。前已述及,权责清单是职权事项、职责事项和追责事项的组合体,所以“职权+职责+追责”型清单符合权责清单的法治意涵。但是,该类型权责清单存在如下问题:

其一,一体型权责清单对“职责”的语涵界定并不清晰。例如,《山东省政府部门权责清单管理办法》明确将公共服务事项归为权责事项之一,而其他多数行政机关将其独立于权责清单之外进行编制,这在一定程度上扩张了“职责”的范围。[21]又如,《福建省政府工作部门权责清单管理办法》主张“权责清单信息公开化、流程标准化、运行数字化、办理网络化和监督实时化”,将“办事链接”“办事指南”等内容纳入权责清单,[22]这也扩充了“职责”的范围。其二,一体型权责清单虽以“职权+职责+追责”为内部结构,但“追责”事项面临虚置的现象并不罕见。例如,贵州省国有资产监督管理委员会权责清单仅在表头部分笼统阐述了“追责”事项。[23]又如,《黑龙江省权责清单管理办法》要求责任清单中包含“问责依据、追责情形、免责情形”,却并未落实。[24]其三,一定数量的一体型权责清单在“权力依据”之外单独设置了“责任依据”或“追责依据”,权责清单的依据来源日趋复杂。由此观之,一体型权责清单的“职权+职责+追责”内部构造并不统一。

二、“两单融合”的制度难题

经过对我国31个省级政府推行“两单融合”制度实践的梳理和分析,可以发现权力清单和责任清单的融合性问题需要进行法治上的反思。需要追问的是,权力清单和责任清单的融合性差异将会产生何种制度难题?

(一)基础性效用的制度预期难以实现

在微观层面,权责清单制度以“明权”“确责”为实践切入点,在规范政府用权履责行为、优化行政系统组织形态、推动政府转型发展等方面发挥了基础性效用。[25]详言之,权责清单在建设初期主要发挥着一种政府信息公开的效用,着重强调“法无授权不可为”,[26]主要表现为“依据相关法律、法规和规章,全面清理各类行政职权、梳理权力运行流程”。党的二十届三中全会进一步强调“深入推进依法行政”,其中明确要求“推进政府机构、职能、权限、程序、责任法定化”和“促进政务服务标准化、规范化、便利化”。可见,随着权责清单制度的深入推进,行政机关依据权责清单、借由政务服务平台而透明地向社会公布相关权责事项、业务流程和办事指南,提供数字化的信息交换、智能化的公共服务,正在成为权责清单制度的新预期。[27]然而,“两单融合”问题可能成为权责清单基础性效用实现的制度梗阻。

一方面,“两单融合”并未创设权责清单的新形态,而是在权力清单的基础上依循其“9+X”型构模式编制而成。[28]“9+X”型构模式代表了传统行政法中将行政行为进行类型化的努力,但传统的行政行为类型化无法有效解释新兴的行政活动,只能将其纳入作为“X”的其他行政权力范围。[29]以此逻辑顺延,通过“两单融合”承继“9+X”型构模式的一体型权责清单也将进一步承继以上缺陷。[30]若将法律规范以外的权责事项一概纳入权责清单,一体型权责清单必将趋于臃肿,丧失权责清单标准化、规范化的制度优势,甚至会为诸如非行政许可类行政审批事项“改头换面”进入权责清单留有制度空间,难以实现“简政放权”向“明政确权”的转变。[31]倘若排斥新兴行政活动纳入清单,不仅会阻滞“权责清单+政务服务”的深入推进,更会造成9类行政权之外的其他新兴行政权力的责任情形无法得以体现,由此无法满足政务公开的全面性要求,从而陷入两难境地。

另一方面,权责清单的规范效力已然从行政机关内部及其所属公务人员扩展到外部行政相对人,并在司法实践中展开适用,[32]实现了“强大的行政机关与一介市民站在真正对等的立场上,就事关自己利害关系的事项展开富有诚意的对话”。[33]但是,“两单融合”反倒降低了权责清单的可适用性。原因在于,权责清单效力外扩的基础条件之一是来源于法律、法规和规章,这在一定程度上承继了法律、法规和规章之中的“国家强制力”。[34]而“两单融合”下的权责清单之编制依据逐渐从法律、法规、规章扩展至规范性文件、政策规定等等,异质性不断增强的一体型权责清单遏制了权责清单效力的外扩,以至于有行政机关在法庭质证中认为公布的权责清单仅具有内部效力,不能作为法律依据。[35]尽管“两单融合”的本意在于推动政府职能转变,提振公共服务效能,但“有了清单不等于有了清单制度”,[36]一体型权责清单实质上阻滞了权责清单制度的预期功效。

(二)贯彻权责一致原则处于两难境地

权责一致是全面推进依法行政和法治政府建设中持续推进的制度目标,也显示了中国责任型法治政府建设的追求。[37]权责一致原则不但是行政法治的基本原则,而且是公权力有机运行的基本准则。权责一致原则的基本内容是权、责、罚相一致,将其适用于权责清单表现为:追责的“责任”是以享有相应的“职权”为前提,“职权”非法行使的后果不是“责任”存在的原因,而是“责任”被追究的原因。[38]虽然“一表两单”在形式上促成了职权、职责、追责事项的一一对应,但相较于独立型责任清单,这反倒不利于贯彻权责一致原则。这主要表现为三个方面:

其一,无论是外部行政活动还是内部行政活动,均应当接受权责一致原则调控。外部行政活动通常受到法律、法规、规章的直接规范,行政机关的权力和责任较为容易统一。但在内部行政活动尤其是权责清单编制过程中,权力和责任的界定则显得更为复杂。这是因为,内部行政活动往往涉及多个部门、多个层级的职权,同一性质的职能被分散到不同部门,不同部门职责相互交叉,甚至重叠。权力和责任的统一性和对应性不够明确,导致落实权责一致原则时出现模糊地带。

其二,“两单融合”要求行政机关不仅要梳理职能部门现有的权力事项,还要明确相应的责任事项,确保权力事项与责任事项衔接统一。在这一过程中,可能出现权力和责任不匹配的情况,譬如某些权力事项没有明确的责任主体,或者某些广义上的责任事项没有具体的依据支撑。此外,过度强调权力的约束可能导致政府服务效能的下降,过度强调责任的强化则可能增加行政机关的负担,甚至引发新的不作为。低耦合性与易失衡性则可能造成权责事项设计顾此失彼的风险。

其三,如前所述,“两单融合”下的一体型权责清单无法贯彻权责一致原则。即便大多数省份的权责清单编制已完成,以此为基础推进与“三定”规定的衔接同样陷入窘境。这是因为,“三定”规定是对行政机关内部职责、机构、人员配置的基本规范,而权责清单则更多是对行政机关外部权责事项的梳理。[39]如果权责清单不能充分体现权责一致原则,而又需要以权责清单为基础推进机构编制法定化,那么在推进机构编制法定化的过程中,就可能出现权责不清晰、职能交叉重叠等问题。

(三)职权主义迈向职责主义变得困难

现代行政法理论与实务正处于职权主义迈向职责主义的发展演变之中。职权主义是指以职权为中心来安排行政活动,注重管理的单向度性;职责主义则强调责任和义务的第一位性,所有行政活动均以实现公共利益为中心。权力清单秉持职权主义的法理念,以职权公开的方式划定各级行政机关的权力边界,不仅有助于明确政府权力,也有助于明晰各级政府之间的关系。[40]而责任清单则以督促政府积极作为、服务民众需要为所有行政活动的出发点和落脚点,致力于谋求社会公共福祉的最大化,是职责主义的具体体现。依循此种逻辑,可以说,《指导意见》提出的“把建立责任清单作为一项重要改革内容,与权力清单一并推进”正是行政机关积极努力由职权主义迈向职责主义的表征。令人遗憾的是,“两单融合”未能推进职权主义向职责主义的转变,反而致使职权主义迈向职责主义变得困难。

这是因为,一方面,责任事项在一体型权责清单中面临简化和虚置的风险。譬如,2018年之前,福建省食品药品监督管理局的权力清单和责任清单分立设置,至2018年,两单融合后的权责清单尚包含追责情形,2023年的权责清单已不再包含追责的内容。[41]由此观之,一体型权责清单是通过消减责任事项来达成“两单融合”的效果,这难以体现职责主义的应有之义。另一方面,尽管“两单融合”之下责任清单的原有构成要素被其他清单类型取代,但是,这并不能完全替代责任清单的制度意涵。譬如,安徽、湖南等地将公共服务事项清单、政企服务事项清单与权责清单并行发布,原本属于责任清单的内容大量归入其他清单之中。[42]随之而来的问题是:其一,这些清单能否实现原本责任清单的制度功能尚且存疑;其二,责任清单将丧失职责主义的核心理念,只能沦为消极行政行为或中性行政行为的实现形式,重新退化到“职责即权力”的机械法条主义认识,最终损害权责清单制度的功能。

三、“两单融合”的理论反思

“两单融合”不仅存在上述的制度难题,而且在理论上“两单融合”也需要进行反思。

(一)权力清单与责任清单性质迥异

“两单融合”的逻辑起点在于“权力”和“责任”的衔接性,亦即行政机关在依法履行行政职责的同时,应当承担违法或不当行使职权的责任。[43]诚然,权力(职权)与责任(职责)存在天然的衔接性。不过,责任的意涵不仅包括有责任性、应负责任性、课责向后看过去的行为和事件等“过去责任”,也涵盖了职务和任务中面向未来的义务(obligations)和职责(duties)等“预期责任”。[44]易言之,在意涵上,责任不仅包括局限于对过往不当或违法行为的惩戒的追责,而且也包括注重面向未来的积极作为的职责。这从本源上影响了权力清单和责任清单的法律性质。申言之,二者的法律性质存在显著差异,这从根本上决定了两者在融合设计上的互斥性。

1.权力清单的法律性质为职权公开

从实定法来看,以权力清单为载体公开行政权力的基本内容具有规范依据。《政府信息公开条例》第20条明确规定:“主动公开本行政机关的下列政府信息:……(二)机关职能、机构设置……(五)办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序以及办理结果;(六)实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序……”。可见,权力清单即为《政府信息公开条例》有关职权公开规定的实践表达。

此外,学术界有关权力清单的其他定性并不成立。首先,有关“权力清单的编制是项立法活动或准立法活动”的论断并不成立。[45]这是因为,从内在机理来看,权力清单衍生于“法无授权不可为”的朴素法理,受制于职权法定原则,其核心在于对行政权恣意风险的约束与规范。按照职权法定原则,权力清单的来源依据只能是法律、法规、规章,权力清单仅仅是行政机关依据法律、法规、规章而对权力事项归纳和梳理的结果,并不存在行政权力的重新配置。其次,有关权力清单是“行政自制”的观点亦不成立。[46]这是因为,从预期效果来看,权力清单的主要功效在于实现实定法规定的公开职责,满足公众知情权和获致监督效果。具体而言,权力清单是通过全面梳理各级政府部门所掌握的行政权力,依法公布表格化清单式行政权的基本信息,便利于公民知情,主动接受社会监督。由此观之,权力清单的逻辑起点是相对消极的,是基于职权公开要求的执行行为而非法定之外的自发行为,体现了对行政权“恶”的事先防范,确保行政机关在行使权力时不越界、不滥权。

2.责任清单宜定性为行政自制行为

与权力清单不同,责任清单的法理逻辑在于“法定职责必须为”。从设置目的、来源依据、规则创制三个层面,不难看出责任清单的行政自制属性。

第一,设置责任清单的主要目的在于督促行政机关积极作为,确保权力清单和负面清单的制度功能有效发挥,从而“维护公平竞争的市场环境”。责任清单不仅涵盖了权力清单的规范意涵,而且规定了行政机关介入市场领域时需遵守的必要戒惧义务。“积极责任对于权力的意义体现在责任作为行政权力的义务性规定,构成了权力运行的动力”,[47]具有促使行政机关为实现公共利益而积极行政乃至正确行政的制度张力。

第二,责任清单是倡导积极作为、便民高效的服务型政府的重要内容,而服务型政府要求行政机关根据公民的需求,主动在法律和伦理的框架下运用公共权力发现、界定、维护公共利益。[48]其中,责任清单是行政机关界定和维护公共利益的重要方式之一。那么,公共利益在责任清单中的法律表达应当如何实现?显而易见的是,仅凭法律、法规、规章无法全面、周延地实现公共利益,责任清单的来源依据应当包含法律、法规、规章之外有益于增进社会福祉的其他规范性文件。正是因为承担这种责任,“公共管理工作才显得崇高神圣”。[49]

第三,责任清单具有创制规则的制度功能。以上海市公安局的权责清单中的“补换领机动车登记证书”为例,其实施依据为《机动车登记规定》(中华人民共和国公安部令第164号)第53条规定,即“机动车所有人发现登记内容有错误的,应当及时要求车辆管理所更正。车辆管理所应当自受理之日起五日内予以确认”,而清单将“法定办结时限”的5个工作日改为当场办结。[50]这一创制并非孤例,上海市权责清单的行政许可事项均设置了“法定办结时限”与“承诺办结时限”两栏,通过承诺时限压缩法定时限,展现了责任清单在合法限度内实现公共利益最大化之“善治”。[51]

(二)权力清单与责任清单功能不同

权力清单与责任清单均有转变政府职能、深化简政放权、推进权责法定化的基础性效用,但基于截然不同的法律性质,二者在制度功能上亦有不同侧重。如果说权力清单是针对政府“乱作为”的问题,那么责任清单则是针对政府“不作为”的问题。[52]申言之,权力清单立足于规范主义控权理念,注重规则之于权力的规制效果,强调法律的规则之治和“常规化秩序”,[53]严禁法外设定权力;责任清单则是基于功能主义的立场,“注重法律的意图和目标,并采取一种工具主义的社会政策路径”,[54]不拘泥于法律规则的重述和复现,而是以主动作为和自我革命的方式积极履责。

限制和规范权力的运行是法治的首要目标,权力清单正是法治体系实现的具体制度表达。[55]权力清单的制度功能在于“把权力关进制度的笼子里”,也就是要“依法设定权力、规范权力、制约权力、监督权力”。[56]具体包括四个方面:其一,明确权力边界。权力清单“清权、减权、制权、晒权”的编制过程本身就是对权力进行全面梳理和自我审查的过程,即通过明确列出政府部门的权力范围,确保行政机关按照法定权限和程序行使权力,防范政府权力的无序扩张。其二,限制自由裁量权。政府在行使权力时必然拥有一定的自由裁量权,但过度的自由裁量空间极易导致权力的滥用。权力清单限权、控权最为有效的手段就是通过“控权对象明确化、控权方式具体化、控权过程严格化”来明确厘权、合理确权,逐步收窄自由裁量的空间,从而减少行政活动的恣意性。[57]其三,防止权力寻租。权力清单向社会全面公开政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项,意在消除权力设租寻租空间,[58]将政府权力运作置于公众监督之下,使公众可以清楚地了解行政机关的职权范围和行权依据。伴随着权力透明度的提升,“变相审批”“隐性审批”“暗箱操作”等现象也将失去存活空间,[59]这有助于构建更加公平、公正的营商环境,保护市场经济的健康发展。其四,作为规范依据。权力清单作为法律规则的清单化重述,既是行政机关行使行政职权之依据,又可作为行政相对人主张行政行为违法之依据,甚至可以作为审判机关判断行政行为是否违法之依据。[60]

诚然,责任清单也具有“控权”之功能。不同于“借助于公众的外在监督自觉达成控制行政权力的目的”,[61]责任清单更强调从行政系统内部主动、自发地控制行政权之行使,因此也有学者称之为“控权的第二阶段”。[62]基于“有限政府”和“责任政府”的法治之维,不仅要实现被动服从、遵守规则这一“低层次公共责任”,而且要主动追求资源有效配置的“高层次公共责任”。[63]因此,责任清单的根本目标在于激发服务行政的内生动力,防范懒政、怠政等行政不作为,推进行政机关积极履责。正是基于这种制度功能上的差异,导致“两单融合”在实践中面临着各种问题。

具体理由有两个方面:一方面,责任清单在法治框架内开展积极向善的自制行为,势必赋予行政机关编制责任清单一定的裁量权。但责任清单涉及的职责和追责事项,尤其是职责事项可能出现僭越职责边界、重复职责内容、掺杂部门利益等问题,[64]因此,“两单融合”下出现的将公共服务等职责事项编入权责清单不仅难以达到“控权”目的,反而可能为行政机关提供“自我设权”的机会,成为恣意扩大权力内容、增加权力类别的方式。另一方面,责任清单主要目标在于让政府积极作为,即不仅要求对政府及公务员违反权力清单的行为追责,还要对所提供服务负责。[65]无疑,如此“两单融合”下的责任清单难以实现预设的制度功能。

(三)权力清单与责任清单编制规则不同

目前,我国法规范体系正呈现出逐渐细化完善的金字塔形结构。[66]无疑,处于规范体系中底层位置的权责清单,其编制活动也应当在法治框架内进行。不过,在理论上,权力清单和责任清单性质的差异直接影响了两者的编制规则有所不同,尤其是编制依据的差异。具体而言,权力清单的职权公开属性意味着其本身并无效力,只不过借由公开承继了法律、法规和规章的外部效力,质言之,这是一种被动生成的规范效力承继。责任清单的自制属性则决定了其规范效力主要面向行政机关内部,亦不排除它可能影响国家和公民的利益,即间接产生特定的外部效果。[67]与权力清单不同,责任清单生成的规范效力是主动的、积极的、自发的,是以“政府的主动洁身自好而不是被迫从良向善”为标尺,对正确的行政政策予以自我推进,对行政正义和行政文明的实现展开自觉的追求。[68]

也是基于此,权力清单和责任清单的编制依据存有差异。与权力清单将法律、法规、规章作为编制依据不同,除了法律、法规、规章外,责任清单的编制依据扩展至“三定规定”、国务院规定和其他规范性文件。譬如,吉林省政府部门权责清单的“责任事项依据”中甚至包含未公开的涉密文件。[69]问题在于,其他规范性文件能否作为责任清单的编制依据?笔者认为,鉴于规范性文件在我国普遍存在,且经常成为行政机关作出行政行为的依据,“《立法法》并没有一概禁止其他规范性文件创设行政职权”,[70]因此,规范性文件作为责任清单的编制依据并无不妥。

可想而知,在权力清单和责任清单编制依据不同的情形下,机械推进“两单融合”可能会产生两种结果:其一,在形式上,如果充分尊重权力清单和责任清单编制规则,“两单融合”将难以为继。这是因为,编制依据的不同亦即职权、职责、追责等来源不同,将会导致“两单融合”中编制依据的无所适从。在此情形下,行政机关只能无奈作出选择,要么选择权力清单编制规则,要么适用责任清单的编制规则。其二,在实质上,僵化推行“两单融合”将难以有效实现权力清单和责任清单各自的制度功能和价值意蕴,这种“削履适足”的做法是不科学的。

承上所述,虽然权力清单与责任清单在意涵上存在部分融合性,但由于权力清单和责任清单在法律性质上存在根本差异,导致两者在制度功能和编制规则上相去甚远。

四、权责清单分立设置及其正当性

权力清单和责任清单完全融合的“两单融合”在理论上存在问题。相应地,一体型权责清单不宜成为型构权力清单和责任清单的制度选择。那么,应当如何构设权力清单和责任清单的内在关系?换言之,权力清单和责任清单融合的限度及其制度选择是什么?

(一)“两单融合”的有限性

重构当前“两单融合”的制度设计,应当首先释明权力清单与责任清单融合的内在机理尤其是两者融合的限度。笔者认为,在基本意涵、监督机制、呈现载体上“两单融合”具有有限性。

第一,在基本意涵上,相较于权力清单,责任清单意涵的丰富程度取决于如何理解“责任”。一般而言,行政法多在惩戒意义上界定“责任”,相关法律规范的责任条款也主要是指“基于行政违法行为而引起的行政法上的责任后果,包括后果的承担和对后果的处理”。[71]也有学者从义务的角度界定“责任”,认为“责任”是指“负有与权力相应的义务——做好分内之事”。[72]概而言之,“责任”的意涵主要包括两个方面:“一是指分内应做的事,即职责(例如医生责任、家长责任)和义务(例如举证责任、应尽的责任);二是指没有做好应做的事而应承担的过失,例如渎职者的责任。”[73]

进言之,责任清单的行政自制属性意味着行政机关在依法行政的基础上应当积极履行“善治”之义务。易言之,行政机关以实定法中的行政义务规范为本位外,[74]应当能动性地践行“只可能是义务而不可能是权利的公理性职责”。[75]权力清单作为职权公开方式,其意涵主要是忠实地执行实定法,对行政权力的梳理只能通过“形式逻辑推导”而不存在“或然性推理的空间”,[76]其目的在于消除权力清单编制中的不确定性。坦诚地讲,在消除权力清单“向恶”可能性的同时,亦将权力清单内容中“向善”的部分排除在外。即便权力清单尽可能列明了行政机关的所有权力事项,也不可能实现与责任清单中职责与义务的一一对应。因此,权力清单与责任清单在“职责”意涵上融合具有局限性,尤其是“公理性职责”的普遍存在使二者难以实现完全融合。

第二,在监督机制上,责任是由相对于权力的职责和违背职责进行的追责两部分组成,追责既是责任清单的当然内容之一,又可为监督权责清单制度预期效果的实现提供保障。正是追责内容的存在,为我国独特的改革模式提供了持之以恒的“自我维持力”。[77]根据当前“两单融合”的要求,需要针对不履行职责或者不正确履行职责的情形,基于法律、法规、规章列明其对应的追责情形。[78]然而,若追责依据局限于法律层面,且法律规范所包含的追责情形较为有限,那么,责任清单内容中的大量“公理性职责”将面临无责可追的窘境。进言之,行政机关自我加压、主动向善的承诺极有可能演变为一张无用的“空头支票”。因此,建立“公众舆论监督与行政内部追责相结合,以对外回应性的责任方式为主导”的追责机制将成为必然,[79]亦即,追责的规范依据不应限于法律层面,还应涉及政治、官僚等级乃至专业层面。[80]可见,在监督机制上,权力清单与责任清单的融合性存有局限。

第三,在呈现载体上,传统权力清单与责任清单均以规范性文件为载体进行发布,但随着“政府机构、职能、权限、程序、责任法定化”与“政务服务标准化、规范化、便利化”的共同推进,越来越多的权责清单趋向于与在线政务服务平台深度融合,不再以固定文本的形式发布。[81]当前,层级政府和职能部门共同推进权责清单的数字化,进一步促进了权责清单的公开透明,实现了责任事项与服务办理的直接连接,形成权责运行可查询、可追溯的良性循环。[82]不过,权力清单与责任清单对安定性要求的差异,决定了二者在载体融合性上存有问题。具体而言,责任清单作为督促行政机关积极作为、自我规制的工具,广泛作用于政府管理服务的“最后一公里”,其动态调整和环境适应需求更高。[83]权力清单的职权公开性质则决定了其具有一定的规范属性,尤其是对行政相对人而言,经过公示的权力清单与法律、法规、规章并不存在本质上的区别,甚至在行政诉讼中作为规范依据。[84]如果权力清单和责任清单一并以在线服务平台为载体进行发布,可能影响行政法的安定性以及公民对依法行政的预期。

(二)权责清单的分立设置及其制度优势

鉴于权力清单和责任清单融合的有限性,《深入指导意见》“全面实现权责清单两单融合”倡导的一体型权责清单的制度设计也应当予以反思。笔者认为,分立设置权力清单和责任清单是一项较为可行的制度选择。这是因为,一方面,分立设置是在尊重权力清单和责任清单制度特性的基础上,将两者制度功能最优化发挥的制度设计,有助于实现权力清单与责任清单的制度合力。权力清单基于职权公开性质的基本要求,注重在形式与载体上实现职能、机构、编制的公开性;责任清单基于行政自制属性的内在要求,侧重于在实质上具体化职责,譬如厘定部门职责、确立职责边界、强化公共服务事项等。另一方面,分别设置权力清单和责任清单不意味着对权责一致原则的割裂,反而可以从双重维度实现“权”与“责”的衔接性:其一,实现职权与职责的衔接,主要是通过权力清单中职权性事项与责任清单中的职责性事项的对应和衔接,两者的连接点在于在权力清单中设置“职权对应的责任事项”或在责任清单中设置“部门职责对应的权力事项”。[85]其二,实现职责与追责的衔接,具体表现为在责任清单内部有关职责事项与追责事项的一一对应和衔接。

那么,分立设置的权力清单和责任清单具有哪些制度优势?主要有两点:其一,权责清单的分立设置有助于推进权力本位向责任本位转变。权力本位所秉持的理念是“为了保证社会公平、保持或者促进经济结构的繁荣,国家还必须对社会和经济进行全面的干预”。[86]相应地,以干预行政为中心而发展起来的中国现代行政法,一直以来是国家干预社会和个人活动的重要工具之一。[87]其主张以国家行政机关的意志为主导,以行政管理体制和层级隶属关系为依托形成“命令—服从”机制,甚至在服务的提供上亦遵循“控制—服务”的模式,[88]单向度的管制是其基本特征。近年来,政府正积极开展细化责任(执法责任制)、限定权力(裁量基准)的限权“革命”,数字政府的建设亦需依托于政府责任体系建设来实现,这是权力本位所无法容纳的。[89]因此,责任政府理论逐渐兴起,不仅要求行政机关履行法定职权,还需积极地回应、满足和实现公民的正当要求,承担道德的、政治的、行政的、法律上的责任。[90]以明晰行政机关责任事项、责任边界、追责情形、公共服务等事项为内容的责任清单制度已成为实施责任政府理念的重要制度实践。权力清单与责任清单的分立设置可以在形式上进一步增强责任清单的独立性,从根本上解绑了权力清单编制规则对责任清单制度建设的束缚,进而强化了责任重于权力的社会共识,推进行政机关履职的积极性和主动性,最终实现责任本位取代权力本位的根本目的。其二,权力清单和责任清单的分立设置有助于依法行政与服务行政的协同推进。在我国,党和国家对社会发展和人民福祉负有全面责任,有关责任性规定却因散落于诸多法律规范之间而缺乏系统性和可操作性,可能致使迟延行政过程、加大行政成本、造成行政内部冲突等危害。[91]权责清单分立设置下的独立型责任清单可以有效化解上述难题:其内部构造既具化了抽象的行政职权与行政义务,又使得内生于权力的责任具有了更强的执行力。这表现为两个方面:一方面,独立型责任清单通过对责任事项加以程序化设计,细化了行政机关在各个阶段的责任(江西省),通过对相关部门职责分工梳理,厘清了不同行政机关的职责边界(海南省),通过与政务服务平台的深度融合,强化了行政机关提供公共服务的可实现性(江苏省),从而整体提升了行政活动的透明度和可预测性。[92]另一方面,独立型责任清单通过职责事项和追责事项的一一对应,建构起职责与追责的有机统一体,明确了政府职责、义务以及未履行时应当承担的后果。若为法律规范规定的职责事项,可直接诉诸有关法律规范;若为法律规范以外的“公理性职责”,根据公务员法上的服从义务,有关机构成员也应当遵守和适用。[93]可见,独立型责任清单中职责的积极导向功能和追责的反向约束功效相得益彰,推进依法行政与服务行政臻于完善。

结语

当前“两单融合”的具体改革措施存在问题,由此产生的一体型权责清单模式也应当予以反思,后续改革应当调整“两单融合”下“一表两单”式的设计思路,具体可以考虑如下方案:第一,继《指导意见》《深入指导意见》之后,国家最高行政机关出台权力清单和责任清单分立设置的规范性文件,解绑权力清单编制规则对责任清单的束缚,充分发挥独立型责任清单的制度优势。第二,在权责清单与政务服务平台的融合进程中实现脱钩,具体以信息公示平台强化权力清单的职权公开效用,以在线服务应用推进责任清单的积极履责功能。在全面依法治国背景下,健全权责清单制度是一项长期的系统工程,权力清单与责任清单的分立设置需要在法治框架内进行精细化设计,以确保二者在融合中实现优势互补,在差异中实现功能优化。

【注释】

基金项目:本文系国家社会科学基金一般项目“权责清单法律风险防范机制研究”(21BFX047)的阶段性成果。

[1]参见马怀德:《新时代法治政府建设的使命任务》,《政法论坛》2023年第1期,第17页;郭胜习:《综合执法权下沉乡镇街道的实践样态、现实困境与法治回应》,《行政法学研究》2024年第4期,第136-146页。

[2]“两单融合”指的是,权力清单和责任清单是否需要融合成“一表两单”以及在何种程度上融合成“一表两单”。

[3]《指导意见》规定:“在建立权力清单的同时,要按照权责一致的原则,逐一厘清与行政职权相对应的责任事项,建立责任清单,明确责任主体,健全问责机制。已经建立权力清单的,要加快建立责任清单;尚未建立权力清单的,要把建立责任清单作为一项重要改革内容,与权力清单一并推进。”

[4]《深入指导意见》规定:“分别建立权力清单和责任清单、尚未实现两单融合的地方,要按照权责一致的原则,对权力清单和责任清单进行统筹设计,加快推进两单融合,构建权责匹配、简明实用的清单模式,着力解决权力清单和责任清单‘两张皮’的问题。按照权力责任相对应的原则,在权力清单基础上,进一步梳理、明晰、界定与行政职权事项相对应的责任事项,逐项明确责任主体、问责依据、追责情形及免责情形等,实现‘一表两单’。”

[5]参见王辉、张继容:《政府权责清单制度的历史变迁与完善策略》,《改革》2022年第1期,第131页。

[6]例如,《江苏省行政权力事项清单管理办法》(苏政办发〔2022〕22号)仅规定了权力清单的编制、动态调整等问题,并未涉及责任清单。

[7]参见赵勇:《省级政府责任清单的两种模式及其启示》,《天津行政学院学报》2016年第6期,第8页。

[8]之所以作出上述规定,很大程度上是因为责任清单的编制时间晚于权力清单。

[9]参见蔡小慎、牟春雪:《我国地方政府权力清单制度实施现状与改进对策——基于30个省级行政区权力清单分析》,《学习与实践》2017年第1期,第45页。

[10]参见赵勇:《省级政府责任清单的两种模式及其启示》,《天津行政学院学报》2016年第6期,第8页;梁远:《让权责清单在落地运用中结出制度硕果》,《中国行政管理》2018年第8期,第14页。

[11]参见刘启川:《独立型责任清单的构造与实践——基于31个省级政府部门责任清单实践的观察》,《中外法学》2018年第2期,第440-454页;宋林霖、黄雅卓:《政府责任清单制度有效性分析——基于新制度主义政治学的视角》,《南开学报(哲学社会科学版)》2021年第6期,第29页。

[12]参见唐亚林、刘伟:《权责清单制度:建构现代政府的中国方案》,《学术界》2016年第12期,第32-44页。

[13]参见王克稳:《行政审批(许可)权力清单建构中的法律问题》,《中国法学》2017年第1期,第108页。

[14]参见江苏政务服务网“政府部门权责清单”栏目,https://www.jszwfw.gov.cn/col/col169475/index.html,2024年9月30日访问。

[15]参见甘肃省省级政府部门权责清单,https://www.gsjgbz.gov.cn/gss_qzqd/,2024年9月30日访问。

[16]参见重庆市三级行政权力事项清单(2020年版),https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/gkmlqzqd/qzqd/,2024年9月30日访问。

[17]郑曙村:《地方政府权力清单制的实践探索与优化思路》,《齐鲁学刊》2020年第4期,第112页。

[18]参见浙江政务服务网“权责事项清单”栏目,https://qz.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/list/showadmins.do?webId=1,2024年9月30日访问。

[19]参见刘启川:《独立型责任清单的构造与实践——基于31个省级政府部门责任清单实践的观察》,《中外法学》2018第2期,第449页。

[20]参见王瑞雪:《论行政法上的治理责任》,《现代法学》2017年第4期,第33页。

[21]参见《山东省人民政府关于印发〈山东省政府部门权责清单管理办法〉的通知》(鲁政字〔2019〕247号)。

[22]参见《福建省政府工作部门权责清单管理办法》(闽政办〔2018〕76号)第3条。

[23]贵州省国资委权责清单仅在表头进行特别说明:“三、责任追究。因不履行或不正确履行出资人职责,有下列情形之一的,省国资委将视情节轻重分别对相关责任人给予组织处理、纪律处分、移送司法机关等方式处理。”《贵州省国资委权力和责任清单(2024年修订)》,https://gzw.guizhou.gov.cn/zwgk/xxgkml/qlqdhzrqd/202501/t20250102_86444092.html,2025年2月16日访问。

[24]《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省权责清单管理办法的通知》(黑政办发〔2021〕41号)第七条规定:“权力清单基本要素包括主管部门、事项名称、事项编码、权力类型、实施机关、行使层级、设定依据、备注等。责任清单基本要素包括责任主体、责任类型、问责依据、追责情形、免责情形及监督方式等。”参见黑龙江政务服务网“权责清单”栏目,https://www.zwfw.hlj.gov.cn/zhcx/fullResponsibility/fullResponsibilityDept?areaCode=230000000000,2024年9月30日访问。

[25]参见刘桂芝、张赫:《地方政府权责清单制度中“权力隐匿”现象及其规制——以“其他类别”权责事项为分析对象》,《理论探讨》2024年第3期,第36-45页。

[26]参见赵志远:《政府职责体系构建中的权责清单制度:结构、过程与机制》,《政治学研究》2021年第5期,第96页。

[27]参见陶立业:《地方政府权责清单制度基础性效用论析》,《理论探讨》2021年第4期,第155页。

[28]权力清单已基本按照《指导意见》的设计确立了“9+X”的分类方式,即行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、行政奖励、行政裁决和其他类别的分类方式。

[29]参见牟春雪:《地方政府权力清单制度变迁逻辑、现实困境与优化路径——基于31个省级权力清单的过程追踪分析》,《湖南科技大学学报(社会科学版)》2023年第1期,第89页。

[30]参见中国行政管理学会课题组:《权责清单制定中的难题与对策》,《中国行政管理》2017年第7期,第6-9页。

[31]参见白向龙、刘桂芝:《政府权责清单制度韧性建设的逻辑论析》,《地方治理研究》2022年第3期,第20页。

[32]参见黄学贤、刘益浒:《权力清单法律属性探究——基于437份裁判文书的实证分析》,《法治研究》2019年第1期;钟芳:《论权力清单的司法审查——组织规则的视角》,《山东社会科学》2021年第5期。

[33][日]原田尚彦:《诉的利益》,石龙潭译,中国政法大学出版社2014年版,第242页。

[34]参见山东省济南市中级人民法院行政判决书,(2018)鲁01行终126号。

[35]参见宁夏回族自治区银川市中级人民法院行政判决书,(2019)宁01行终52号。

[36]梁远:《让权责清单在落地运用中结出制度硕果》,《中国行政管理》2018年第8期,第13页。

[37]参见谭波:《权责统一:责任型法治政府建设的基本思路》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》2020年第4期,第168-178页。

[38]参见张华民:《我国行政问责的法治化思考》,《行政法学研究》2010年第4期,第72页。

[39]参见赵守东、高洪贵:《地方政府权责清单制度的治理进路——以有为政府为分析框架》,《行政论坛》2021年第2期,第145页。

[40]参见王启梁:《中国式回应—规划型法治推进路径——法治政府建设的延伸个案考察》,《法制与社会发展》2024年第1期,第43页。

[41]参见《福建省食品药品监督管理局权责清单》,https://yjj.scjgj.fujian.gov.cn/zwgk/xzqlyx/,2024年9月30日访问。

[42]参见《安徽省人民政府关于公布安徽省省级政府权责清单及省级公共服务清单省级行政权力中介服务清单目录(2021年本)的通知》(皖政〔2021〕46号);湖南省人民政府门户网站“权责清单”栏目,http://www.hunan.gov.cn/hnszf/zqqd/zysjj_list_2.html,2024年9月30日访问。

[43]参见方世荣、石佑启主编:《行政法与行政诉讼法》(第2版),北京大学出版社2011年版,第49-50页。

[44]参见[澳]皮特·凯恩:《法律与道德中的责任》,罗李华译,商务印书馆2008年版,第49页。

[45]参见林孝文:《地方政府权力清单法律效力研究》,《政治与法律》2015年第7期,第65页。

[46]参见喻少如、张运昊:《权力清单宜定性为行政自制规范》,《法学》2016年第7期,第112-121页。

[47]麻宝斌、郭蕊:《权责一致与权责背离:理论与现实之间》,《政治学研究》2010年第1期,第73页。

[48]参见郑巧、肖文涛:《协同治理:服务型政府的治道逻辑》,《中国行政管理》2008年第7期,第49页。

[49][美]乔治·弗雷德里克森:《公共行政的精神》,张成福等译,中国人民大学出版社2003年版,第203页。

[50]参见上海市权责清单“机动车登记”事项下的“办事指南”栏目,https://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/power/powerDetail.do?zr=0&stId=00010914200Y&stItemRegion=SH00SH,2024年9月30日访问。

[51]参见俞可平:《治理和善治:一种新的政治分析框架》,《南京社会科学》2001年第9期,第40-44页。

[52]参见姜明安:《新时代法治政府建设与营商环境改善》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》2019年第5期,第93页;陈海嵩:《中央环保督察问责的规范分析及完善路径》,《浙江工商大学学报》2023年第4期,第59页。

[53]参见[英]弗里德里希·冯·哈耶克:《自由秩序原理》(上册),邓正来译,三联书店1997年版,第201页。

[54][英]马丁·洛克林:《公法与政治理论》,郑戈译,商务印书馆2013年版,第65页。

[55]参见朱振:《论作为核心概念的“法治体系”》,《法制与社会发展》2025年第1期,第36页。

[56]习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上的讲话》(2015年2月2日),载中共中央文献研究室编:《习近平关于全面依法治国论述摘编》,中央文献出版社2015年版,第128页。

[57]参见关保英:《权力清单的行政法价值研究》,《江汉论坛》2015年第1期,第117页。

[58]参见周佑勇:《全面依法治国的工作布局》,《荆楚法学》2022年第5期,第12页。

[59]参见蔡小慎、牟春雪:《我国地方政府权力清单制度实施现状与改进对策——基于30个省级行政区权力清单分析》,《学习与实践》2017年第1期,第48页。

[60]参见万进福:《论行政法规范化权力清单的构建》,《北京理工大学学报(社会科学版)》2019年第4期,第140页。

[61]王太高:《权力清单:“政府法治论”的一个实践》,《法学论坛》2017年第2期,第17页。

[62]盛明科:《政府责任清单制度的法治逻辑与实践路径》,《湖南社会科学》2016年第5期,第57页。

[63]参见石佑启、杨治坤:《中国政府治理的法治路径》,《中国社会科学》2018年第1期,第88页。

[64]参见李世豪、罗重一:《行政检察监督的特征界定与机制完善》,《学习与实践》2020年第6期,第66页。

[65]参见沈瞿和:《清单制度法理分析及法治要点》,《国家行政学院学报》2016年第4期,第84页。

[66]参见曹鎏:《行政规范性文件统一立法的实践解析与逻辑证成》,《行政论坛》2020年第4期,第109页。

[67]参见[德]哈特穆特·毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第592页。

[68]参见崔卓兰、于立深:《行政自制与中国行政法治发展》,《法学研究》2010第1期,第36页。

[69]吉林省政府部门权责清单中“港澳台居民定居证明签发”的“责任事项依据”包括《中共中央办公厅国务院办公厅关于台湾居民来祖国大陆定居审批问题的通知》(厅字[2000]14号)(涉密文件)。

[70]何海波:《行政诉讼法》(第3版),法律出版社2022年版,第286页。

[71]参见[澳]皮特·凯恩:《法律与道德中的责任》,罗李华译,商务印书馆2008年版,第411页。

[72]佘绪新:《权利与义务权力与责任》,中国政法大学出版社2014年版,第52页。

[73]周永坤:《法理学——全球视野》(第三版),法律出版社2010年版,第238页。

[74]参见赫然、亓晓鹏:《论行政责任的理论基础》,《当代法学》2010年第2期,第153页。

[75]高家伟:《论行政职权》,《行政法学研究》1996年第3期,第12页。

[76]参见俞祺:《正确性抑或权威性:论规范效力的不同维度》,《中外法学》2014年第4期,第889页。

[77]曹鎏:《论我国行政问责法治化的实现路径》,《中国行政管理》2015年第8期,第45页。

[78]例如,《山东省政府部门权责清单管理办法》(鲁政字〔2019〕247号)明确规定:“政府部门应当按照现行法律、法规和规章等,结合‘三定’规定,梳理权责事项,编制权责清单。”

[79]参见余凌云:《对我国行政问责制度之省思》,《法商研究》2013年第3期,第92-100页。

[80]参见陈国栋:《行政问责法制化主张之反思》,《政治与法律》2017年第9期,第110页。

[81]参见江苏省“行政权力事项清单”“政府部门责任清单”,https://www.jszwfw.gov.cn/col/col169475/index.html,2024年9月30日访问。

[82]参见倪星、王锐:《条块整合、权责配置与清单化管理模式创新》,《理论探讨》2023年第3期,第87页。

[83]参见曹太鑫、姜宝、康伟:《标准化治理何以推进高质量数字政府建设——基于广东省“粤省事”政府服务平台案例研究》,《公共管理学报》2024年第2期,第24页。

[84]参见黄学贤、刘益浒:《权力清单法律属性探究——基于437份裁判文书的实证分析》,《法治研究》2019年第1期;钟芳:《论权力清单的司法审查——组织规则的视角》,《山东社会科学》2021年第5期。

[85]譬如北京市权力清单中包含“政务服务事项”栏目,实现了职权事项与责任事项的一对一或一对多,https://banshi.beijing.gov.cn/pubtask/righttxt.html?powerId=123167,2024年9月30日访问。

[86][德]哈特穆特·毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第17页。

[87]章剑生:《现代行政法基本理论》,法律出版社2014年版,第9页。

[88]参见王敬波:《面向整体政府的改革与行政主体理论的重塑》,《中国社会科学》2020年第7期,第110页。

[89]参见叶战备、王璐、田昊:《政府职责体系建设视角中的数字政府和数据治理》,《中国行政管理》2018年第7期,第57-62页。

[90]参见张成福:《责任政府论》,《中国人民大学学报》2000年第2期,第75页。

[91]参见关保英:《行政推诿研究》,《苏州大学学报(法学版)》2014年第1期,第82-84页。

[92]参见江西省部门责任清单,http://www.jxzwfww.gov.cn/jxzw/bmzr/gotobmzrIndex.do?webId=1&orgcode=3600000002&flag=gj,2024年9月30日访问;海南省商务厅权责清单(2022年版),https://dofcom.hainan.gov.cn/dofcom/0400/202212/5908e1f8e99f44e3b6a0a52ea2c2ed89.shtml,2024年9月30日访问;江苏省政府部门责任清单,https://www.jszwfw.gov.cn/jszwfw/bmqzqd/bmqzqdindex.do?webId=1,2024年9月30日访问。

[93]参见[德]哈特穆特·毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第597页。