备案审查中立法事实变迁的制度定位与体系展开

关键词:备案审查 立法事实变迁 合宪性审查 适当性审查

作者简介:赵计义,法学博士,浙江财经大学法学院讲师

所谓立法事实,简单来说是指为法律提供支撑的、作为背景的社会和经济事实。立法事实并非静态的、一成不变的存在,而是处于持续的变化过程。如果随着社会情况的变化,曾经用以支持法律合宪的立法事实不再存在,即存在“立法事实变迁”,将会导致法律被认定违宪。[1]在我国,2019年全国人大常委会委员长会议通过的《法规、司法解释备案审查工作办法》第39条将“因现实情况发生重大变化而不宜继续施行”作为“明显不适当”的情形之一,这是立法事实变迁理论在我国规范性文件中的直接体现。实践中,全国人大常委会法工委已在多个备案审查案例中以立法事实变迁为由督促制定机关修改或完善相关法规范,凸显立法事实变迁的实践意义。不过,虽然将立法事实变迁作为适当性审查标准在实践中取得积极效果,但此种事实效果不能代替价值判断。于规范层面,立法事实变迁是否应当作为适当性审查标准仍值得商榷。本文将聚焦于全国人大常委会备案审查的制度与实践,从立法事实变迁的制度定位切入,明确实践中立法事实变迁作为适当性审查标准的内涵与意图,并证成立法事实变迁应当纳入合宪性、合法性审查标准,而非适当性审查标准。在此基础上,对全国人大常委会适用立法事实变迁时应注意的问题做系统归纳,以为备案审查实践正确运用立法事实变迁,实现充分说理提供指引。[2]

一、实践中作为适当性审查标准的立法事实变迁

实践中全国人大常委会法工委将立法事实变迁作为适当性审查标准,而非合宪性、合法性审查标准。由此,需先厘清立法事实变迁作为适当性审查标准的规范内涵,并分析全国人大常委会法工委为何要把立法事实变迁纳入适当性审查标准。在此基础上,方可探讨立法事实变迁作为适当性审查标准是否妥当。

(一)立法事实变迁作为适当性审查标准的内涵

厘清立法事实变迁作为适当性审查标准的内涵,需明确适当性审查标准与合宪性、合法性审查标准的区别。考察三者的区别需注意以下两方面:其一,区分不同语境下的合宪性、合法性与适当性。《宪法》《立法法》《各级人民代表大会常务委员会监督法》(以下简称《监督法》)以及《法规、司法解释备案审查工作办法》等法规范中均存在“同宪法、法律相抵触”“不适当”或者类似表述,这些表述适用于不同的情境,故含义亦有不同,不能以一种语境下的合宪性、合法性、适当性定义另一种语境下的合宪性、合法性、适当性。其二,对合宪性、合法性、适当性的理解应当回到《宪法》《立法法》《监督法》上,并结合1982年《宪法》修改时的资料和立法材料进行历史解释,探究修宪者、立法者的原意以及规范内涵的变迁。据此,以下主要以历史解释的方法对合宪性审查标准、合法性审查标准和适当性审查标准进行区分,从而厘清全国人大常委会备案审查实践中立法事实变迁作为适当性审查标准的内涵。

1982年《宪法》构成理解合宪性审查标准、合法性审查标准和适当性审查标准内涵的基础。1982年《宪法》区分了“不适当”和“相抵触”两项标准,这两项标准结合不同主体的改变或撤销权限具体分为以下几种:其一,“不适当”且有权改变或撤销,主要包括全国人大“改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定”,县级以上地方各级人大改变或撤销本级人大常委会不适当的决定,国务院改变或撤销“各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章”和“地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令”,县级以上地方各级人民政府改变或撤销“所属各工作部门和下级人民政府的不适当的决定”。其二,“不适当”且有权撤销,主要指县级以上地方各级人大常委会撤销“本级人民政府的不适当的决定和命令”和“下一级人民代表大会的不适当的决议”。其三,“相抵触”且有权撤销,主要指全国人大常委会撤销“国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令”和“省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议”。《立法法》第108条关于改变或撤销权限的规定基本与宪法规定相符,但将改变或撤销的对象替换为法律、行政法规、地方性法规和规章等。

1.合宪性审查标准的内涵。在1982年《宪法》“相抵触”和“不适当”的区分下,且在全国人大常委会备案审查这一语境下,合宪性审查标准的内涵就是“同宪法相抵触”,全国人大常委会法工委一贯以来也持此种观点。例如,全国人大常委会法工委在对《法规、司法解释备案审查工作办法》第36条确立的合宪性审查标准作解读时就指出,“合宪性标准,是指对法规、司法解释等规范性文件是否符合宪法规定、宪法原则和宪法精神进行审查时适用的标准……所谓合宪,就是规范性文件的内容在形式和实质上都要符合宪法、不与宪法相抵触。”[3]在对2023年全国人大常委会《关于完善和加强备案审查制度的决定》第11条规定的“是否符合宪法规定、宪法原则和宪法精神”作解读时,全国人大常委会法工委亦坚持了相同的看法。[4]在理论上,通说也认为,“所谓违宪行为,是指国家机关、政党及其他组织在实施宪法的过程中作出的直接违反宪法的行为。”[5]故对合宪性审查标准的内涵,理论与实务有一定共识。

2.合法性审查标准的内涵。与合宪性审查标准类似,备案审查语境下的合法性审查标准是指对规范性文件是否与除宪法外的其他上位法“相抵触”进行审查时适用的标准。[6]全国人大常委会法工委持此种观点其实是对宪法上“同宪法、法律和行政法规相抵触”的规定的复述。《立法法》第107条与2023年全国人大常委会《关于完善和加强备案审查制度的决定》第11条中有关超越权限、违反上位法规定、违反法定程序的规定则是对合法性审查标准的主要内容进行列举。虽然在如何判断下位法是否与上位法相抵触的问题上,理论和实务存在分歧,但这并不影响合法性审查标准这一概念本身的确定性和连续性。

3.适当性审查标准的内涵。与合宪性、合法性审查标准不同,备案审查语境下适当性审查标准的内涵则与宪法上“不适当”的内涵有所不同,这种内涵的变迁有其发展脉络。在1982年《宪法》修改后,参与宪法修改的学者曾指出,“全国人大常委会对全国人大负责并报告工作,全国人大选举和罢免它的成员,可以修改、撤销它的不适当的决定,全国人大常委会违宪,全国人大可以制裁”,[7]“所谓‘不适当的决定和命令’‘不适当的决议’,当然包括违宪的东西;全国性的由全国人大常委会来管,地方性的,由地方人大常委会来管”。[8]据此,在参与修宪的人员看来,宪法上的“不适当”包含同宪法相抵触的情形。不过,在《监督法》和《立法法》中,“不适当”的内涵发生了变迁。首先,《监督法》第39条规定,县级以上地方各级人大常委会对下一级人大及其常委会作出的决定决议以及本级“一府一委两院”制定的规范性文件,经审查有下列不适当情形的,有权予以撤销:“(一)超越法定权限,限制或者剥夺公民、法人和其他组织的合法权利,或者增加公民、法人和其他组织的义务的;(二)同法律、法规规定相抵触的(;三)有其他不适当的情形,应当予以撤销的。”在《监督法》的界定中,“不适当”不包括“同宪法相抵触”,但包括“同法律、法规规定相抵触”,这背后实质是对地方人大常委会是否有权进行合宪性审查存在争议。其次,对于《立法法》中的“不适当”,全国人大常委会法工委则认为,“不适当就是不合理、不公平”。[9]换言之,此时“不适当”与“同宪法相抵触”“同法律、法规规定相抵触”并列,是一种在合宪、合法基础上的“不合理、不公平”。

全国人大常委会法工委在备案审查实践中对适当性审查标准的理解延续了《立法法》中的观点。在对《法规、司法解释备案审查工作办法》第39条的适当性审查标准进行解读时,全国人大常委会法工委便认为,“适当性标准又称合理性标准,是指法规、司法解释等规范性文件的内容应当符合一般社会公众对民主、自由、公平、正义、平等、秩序等法的价值的认知,还要符合实际、合乎理性、宽严适度,能够为一般社会公众所接受和理解”。[10]时任全国人大常委会法工委法规备案审查室主任梁鹰亦曾说明,“有的规范性文件不一定违背宪法,也不一定违反上位法的规定,但可能存在重大不适当的情形”。[11]事实上,“不适当”是在合宪、合法的基础上的合理性问题的解释方案并非毫无根据,而是在1954年《宪法》制定时就已经存在。1954年3月中共中央提出的宪法草案(初稿)第36条规定,全国人大常委会“变更或者撤销国务院和下级人民代表大会同国家法律相抵触的决议、条例和命令”,有意见提出:“如果省人民代表大会通过一个决议或命令,全国人民代表大会常务委员会认为不适当,但并不抵触法律,全国人民代表大会常务委员会可否变更或撤销……”[12]最后,1954年《宪法》规定全国人大常委会撤销国务院“同宪法、法律和法令相抵触的决议和命令”,而有权改变或者撤销“省、自治区、直辖市国家权力机关的不适当的决议”。由此可见,不适当“比只规定撤销违宪违法的行为更严格”[13]的观点并非全国人大常委会法工委独创,而是有其历史渊源。

由此,虽然理论上对于合宪性审查标准、合法性审查标准和适当性审查标准的关系存在分歧,但根据宪法的规定,“不适当”的内涵显然更广,包括合宪性、合法性和合理性三方面。在全国人大常委会备案审查这一语境下,由于合宪性、合法性审查标准已经独立,为实现适当性与合宪性、合法性的区分,适当性审查标准应当是在法规、司法解释等规范性文件合宪、合法的基础上,对规范性文件合理性的判断,是一种狭义的理解。故立法事实变迁作为适当性审查标准意味着规范性文件不存在合宪性、合法性问题,而是存在合理性问题。

(二)将立法事实变迁作为适当性审查标准的意图

比较法上立法事实变迁是判断法规范合宪性的重要因素,在我国则被作为合宪、合法基础上的合理性问题,此种差别背后的原因值得探究,简单来说,主要包括两方面。

1.缓和法规范的稳定性与现实的变动性之间的矛盾。全国人大常委会法工委认为:“尽管在制定规范性文件时应当为处理规则的稳定性与现实的变动性的关系而作出一定前瞻性的考虑,但是当现实情况发生重大变化的情况下,不可避免地会滞后于现实发展变化。有些情况下,随着现实情况发生重大变化,在制定时合理、适当的规定可能会失去合理性、适当性,需要及时作出调整。”[14]这种观点有哲学上的认识论作为支撑。具体而言,人的认识具有局限性,自然界和社会的内部矛盾都是不断向前推移和发展的,当某一客观发展阶段已经向另一发展阶段转变时,人在主观认识上也需要进行转变。[15]但是,如果因客观发展阶段的转变而否认制定机关前一阶段认识的正确性,便是超越历史发展阶段对制定机关的认识提出了不切实际的要求,是对上一发展阶段努力探索的行为的否定,不利于鼓励制定机关通过实践检验认识的正确性,最终将打击制定机关进行探索的积极性。另外,改革开放以来,我国经济保持高速发展,社会发生了巨大变化。在此过程中,法规范滞后于社会经济发展的现象并不罕见。即使是全国人大及其常委会制定的法律,也存在这一问题。例如,2009年,时任全国人大常委会法工委主任李适时就指出,“随着经济社会发展和改革的不断深化,有些法律规定已明显不适应经济社会发展特别是社会主义市场经济的需要”,[16]需要进行修改或废止。进而,其他国家机关未及时因应经济社会发展对法规范进行调整,似乎也难以求全责备。由此,全国人大常委会法工委似乎是对制定机关抱有一种理解的态度,在承认相关法规范合宪、合法的基础上,认为相关法规范只是存在合理性问题。

2.回避备案审查结果的溯及力。自2017年全国人大常委会法工委作首份备案审查工作报告以来,备案审查结果的溯及力一直是理论界和实务界关注的核心话题。然而,2023年全国人大常委会《关于完善和加强备案审查制度的决定》仍未对备案审查结果的溯及力作明确规定。对备案审查结果溯及力的谨慎态度反映了全国人大常委会对“维护法律秩序的稳定性、市场交易的安全性及法律后果的可预期性”[17]的重视,将立法事实变迁作为适当性审查标准契合全国人大常委会的需求。在比较法上,立法事实变迁便被学者认为回避了违宪判断的溯及力,导致获得权利救济的对象范围存在限定的可能,进而避免以违宪判断为契机,排除既往基于有效的法律而形成的法律关系的效力,避免对法安定性造成损害。[18]将立法事实变迁作为适当性审查标准则将对审查结果溯及力的限制推演到了极致。具体而言,在比较法上,法规范制定时的合宪性固然重要,但更为重要的是裁判时的合宪性。即使制定时合宪,若裁判时立法事实已经发生变迁,也应当以裁判时为基准时,认定法律违宪。因此,合宪性审查基准时和立法事实审查基准时应基本重合。[19]但是,将立法事实变迁作为适当性审查标准则分离了合宪性、合法性审查基准时和立法事实审查基准时,先肯定或回避相关法规范制定时的合宪性、合法性,再认为现阶段存在立法事实变迁,法规范存在合理性问题,应当予以修改或完善。

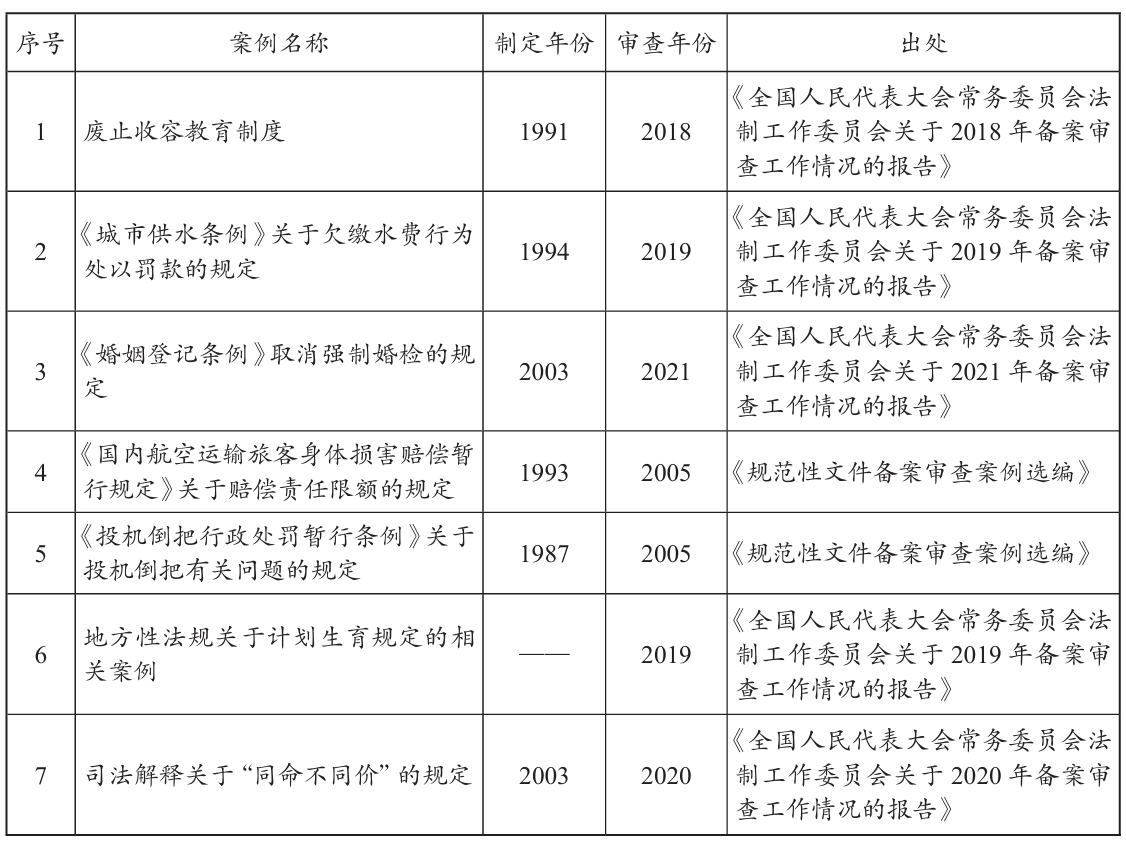

例如,在表1中,绝大多数法规范是在制定后10—20年接受审查,一旦认定相关法规范违宪、违法且审查结果溯及既往便可能对社会秩序产生较大冲击,于是便可以通过分离合宪性、合法性审查基准时和立法事实审查基准时的方式回避溯及力问题。案例1以《全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定》制定时作为合宪性审查基准时,对《全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定》制定的目的等进行说明,得出“制定程序和内容均符合宪法规定”的结论。案例2对《城市供水条例》的审查提及“该行政法规制定时间(1994年)较早”,隐晦表达了对《城市供水条例》的审查需考虑“制定时”的情况。在更详细的研究意见中,全国人大常委会法工委法规备案审查室认为,《城市供水条例》“与当时的水法并不抵触,符合当时的城市供水管理体制机制”。[20]案例5承认《投机倒把行政处罚暂行条例》在特定历史条件下发挥了积极作用。案例3、案例4、案例7则回避了相关法规范的合宪性、合法性,仅对立法事实变迁加以说明。同时,在立法事实的审查基准时上,立法事实变迁的具体时间也不明确。例如,案例1提到我国经济社会发展和民主法治建设,特别提到了2013年废止劳动教养制度,似乎“2013年”是立法事实变迁的时间点,但后续又提到“近年来”收容教育措施运用减少。易言之,2013年是一个关键时间节点,但不一定是立法事实变迁的基准时。又如,案例2使用了“目前”的表述,案例3使用2003年“以来”的表述,其余案例没有明确的时间点。因此,在备案审查案例的叙事中,立法事实变迁是一个不断累积的过程,但由量变引发质变,进而导致相关法规范需要修改或废止的基准时并不明确。由此可见,备案审查结果的溯及力不是被限定,而是被完全回避了——合宪、合法的法规范不会产生溯及力,无法判断立法事实变迁时间节点的法规范难以产生溯及力。

表1 全国人大常委会法工委以立法事实变迁为由督促修改完善相关法规范的备案审查案例[21]

二、立法事实变迁不应作为适当性审查标准

将立法事实变迁作为适当性审查标准有助于保护制定机关的积极性,并可回避审查结果的溯及力,在实践中取得一定效果。但是,这种做法有与宪法上有关全国人大常委会撤销权限的规定不一致的嫌疑。同时,将立法事实变迁作为适当性审查标准忽视了宪法和法律规范才是审查结果的“依据”,审查结果的作出离不开宪法和法律规范。此外,回避合宪性、合法性审查,仅以立法事实变迁为由,要求相关法规范修改或完善,还可能造成“一次合宪合法,永远合宪合法”和执行困难的不利后果。这些问题共同表明,在全国人大常委会备案审查工作中,立法事实变迁不应作为适当性审查标准,而应当作为合宪性与合法性审查标准。

(一)审查职权:宪法对全国人大常委会审查范围的限制

立法事实变迁应当作为合宪性与合法性审查标准的宪法基础是1982年《宪法》有关全国人大常委会撤销权限的规定。如前所述,1982年《宪法》区分了“不适当”和“相抵触”两项审查标准,而“不适当”的范围大于“相抵触”。全国人大常委会有权撤销存在合宪性、合法性问题的法规,而无权撤销仅存在合理性问题的法规。不过,全国人大常委会法工委认为,全国人大常委会可以进行适当性审查。其理由主要为:“第一,撤销的条件不完全等同于监督的条件。人大常委会开展备案审查的权力来源不仅仅是宪法关于全国人大常委会有权撤销法规的规定,同时也来源于宪法关于全国人大常委会监督‘一府一委两院’工作的规定……第二,《宪法》第3条第(四)款规定,中央和地方的国家机构职权的划分,遵循在中央的统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则。全国人大常委会是最高国家权力机关,与地方人大常委会之间是中央国家机关与地方国家机关的关系。对地方性法规的适当性进行审查也符合宪法规定的精神。第三,全国人大常委会对明显不适当的法规、司法解释进行纠正,可以不采用撤销的方式……第四,对法规、司法解释的适当性进行监督是现实需要。如果对适当性不能审查,将使一些存在严重不适当问题的法规、司法解释无法得到纠正,不利于充分发挥备案审查制度的功能。”[22]但是,从1982年《宪法》约束全国人大常委会权力行使的精神出发,似乎可以得出不同的结论。

1982年《宪法》修改的重要内容是“扩大全国人大常委会的职权和加强它的组织”。[23]不过,在宪法修改过程中,不少意见对全国人大常委会权力的扩大表示担忧。例如,“中国政治学会有些人提出,扩大人大常委会职权是完全必要的,但必须防止全国人大‘大权旁落’”。[24]因此,1982年《宪法》在扩大全国人大常委会权力的同时,也施加了限制。例如,相较于修改草案没有规定全国人大对全国人大常委会的监督,“在第六十二条关于全国人大的职权又加上了第十一项,即‘改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定’”。[25]另外,相较于1954年《宪法》规定全国人大常委会有权改变或撤销省级人大不适当的决议,1982年《宪法》规定全国人大常委会仅有权撤销省级人大及其常委会与宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议,这“体现了遵循中央的统一领导的前提下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则”。[26]1982年《宪法》修改后,彭真在不同场合对全国人大常委会的监督边界作过更明确的说明,在对国务院、法院和检察院的监督上,明确“不要把应由国务院、法院、检察院管的事也拿过来……我们应当在宪法规定的人大常委会的职权范围内进行工作,这是一个界限,不要越俎代庖”。[27]在对地方人大常委会的监督上,明确“只要同宪法、法律不抵触,全国人大常委会就不干预。只是在发生违宪、违法的行为时,全国人大常委会才行使法律监督权”。[28]

换言之,1982年《宪法》区分“抵触”和“不适当”的目的是避免全国人大常委会过度干预其他国家机关行使职权,避免出现1954年《宪法》下权力过度集中的问题,而由承担相关职能更为适当的国家机关负责,给予其他国家机关更大的自主性。具体到立法事实的判断上,在立法专业性逐渐强化、技术瞬息万变的现代社会,全国人大常委会对于立法事实的把握未必优于国务院。同时,由于信息不对称,其对地方实际情况的认知亦未必优于地方人大及其常委会。在此情况下,“对法规、司法解释的适当性进行监督是现实需要”[29]这一理由恐不足以支撑宪法有关全国人大常委会监督职权的规范内涵发生变迁,进而吸收适当性审查标准的正当性。即使进行适当性审查更有助于发挥备案审查的功能,似乎也应当尊重宪法修改的意图,尊重其他国家机关在宪法、法律框架内的裁量空间。全国人大常委会不宜审查所有的立法事实问题,只有制定机关的行为超越宪法、法律设定的框架之后,才可以进行监督。在备案审查领域,全国人大常委会的审查范围应以《宪法》第67条第7项和第8项的规定为依据,而不宜由一般性的监督条款和央地关系条款将自身审查范围扩展至合理性问题,否则便可能产生“寒蝉效应”,影响其他国家机关的积极性、主动性。

因此,将全国人大常委会审查范围扩展至合理性问题,有超越宪法为全国人大常委会设定的权力边界的嫌疑。实践中,全国人大常委会法工委也注意到这一问题,认为“不适当的情形必须达到‘明显’的程度才应纠正,如果没有达到‘明显’的程度,则不应作为应予纠正的情形”。[30]这种做法主要强调全国人大常委会的自制,且“明显”的程度也不容易把握。将立法事实变迁作为合宪性、合法性审查标准而非适当性审查标准则是强化宪法对全国人大常委会的外部约束,要求其以宪法和法律规范为依据进行审查,只有在立法事实变迁引发法规范违宪、违法,而不仅仅是合理性问题时方有权督促纠正相关法规范,避免全国人大常委会过度审查、影响其他国家机关职权的行使。对于全国人大常委会过度审查的决定,全国人大有权依据《宪法》第62条的规定予以改变或撤销。

(二)审查依据:隐匿在立法事实变迁后的价值判断

立法事实变迁作为合宪性、合法性审查标准的理论基础是,运用立法事实变迁时必须以宪法和法律规范为“大前提”。在正确的三段论逻辑演绎过程中,作为“大前提”或者“依据”的应当是宪法和法律规范,立法事实变迁只是“小前提”。将立法事实变迁作为适当性审查标准存在把立法事实变迁作为审查结果的“大前提”的问题。

具体而言,判断法规范是否合宪、合法是一个法律问题,而立法事实变迁是一个事实问题,如何实现从事实问题向法律问题的跃迁是将立法事实变迁作为审查理由时不可回避的话题。有学者指出:“由于实然导不出应然,所以能够提供法律答案的也绝非事实本身,而毋宁终究是有权者对于事实的‘处理’。因此,试图用客观事实来充作法律评价之理由的结果,一方面显然误认了事实认定在法律评价中的地位;而在另一方面更等于是借此推卸了法律论证的责任。”[31]亦有学者认为:“实证研究的素材,为立法的‘内部证立’(internal justification)提供经验性小前提内容的确认,至于规范性的大前提,则仍然需要通过宪法教义学的价值判断导出。”[32]据此,即使在备案审查中应用立法事实变迁,也离不开对宪法和法律规范的解释和全国人大常委会的价值判断。

然而,全国人大常委会法工委在运用立法事实变迁时,常常未说明宪法和法律规范和自身价值判断,而是以立法事实变迁作为“依据”。例如,在案例1中,全国人大常委会认为,“情况发生了很大变化”,收容教育措施运用减少,各方面达成废止收容教育制度的共识。然而,收容教育措施事实上运用减少不等于收容教育制度“应当”停止执行,各方面达成废止收容教育制度的共识也不意味着“应当”废止。在全国人大常委会法工委更为详细的论证理由中,各方面对收容教育制度提出更多的合宪性与合法性疑问,例如:(1)《全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定》授权国务院制定具体办法的规定,与《立法法》限制人身自由的强制措施和处罚属于全国人大常委会的专属立法权的规定不一致;(2)《治安管理处罚法》规定了行政拘留和罚款的行政处罚,收容教育制度面临对同一违法行为重复、加重处罚的质疑;(3)收容教育制度限制人身自由期限较长,且卖淫嫖娼违法行为的调查、取证、处理、执行等环节都由公安机关进行,缺乏有效监督制约等。[33]对这些问题的价值判断或许才是废止收容教育制度的真正原因,其隐藏在全国人大常委会法工委“民主法治建设的深入推进”的价值判断中,这种对法治的追求来自《宪法》第5条的“依法治国”条款。换言之,真正导致收容教育制度废止的或许是宪法相关条款和全国人大常委会的价值判断。然而,备案审查工作报告隐去相关宪法规范和价值判断,只陈述立法事实,进而带来“从实然推导出应然”的观感。

将立法事实变迁作为备案审查“依据”的做法印证了学者关于我国宪法解释极简主义的判断,这背后有多重考虑。[34]但是,极简主义并未回应案例带来的真正的实践和理论争议,隐藏自身价值倾向、缺乏详细论证只会导致争议的持续。例如,在案例3中,全国人大常委会法工委认为,“婚前医学检查事实上已成为公民的自愿行为”,但是公民事实上自愿进行婚前医学检查不等于不“应当”强制要求公民进行婚前医学检查。全国人大常委会法工委并未回答规范上婚前医学检查为什么应当由公民自愿进行这一根本问题,导致反对自愿婚检的主张仍然强烈。[35]全国人大常委会法工委回避了宪法上“婚姻自由”条款在本案的适用,也就难以通过备案审查案例统一社会共识。

由此,全国人大常委会法工委需要回应被立法事实变迁掩盖的实质争议,结合自身价值判断作法教义学上的分析。换言之,应当将立法事实变迁置于合宪性审查、合法性审查之下。在此过程中,回溯至宪法和法律规范,以宪法和法律规范为“大前提”或“依据”,由宪法和法律规范提供价值指向,一方面可以避免以立法事实变迁的客观之名遮蔽备案审查主观化的事实,另一方面可以通过更充分的说理使自身的价值判断为社会公众所接受。

(三)审查结果:“一次合宪合法,永远合宪合法”与执行的困境

将立法事实变迁作为适当性审查标准的最后一个问题是,合宪性、合法性审查基准时和立法事实审查基准时不可分离。将合宪性、合法性审查基准时和立法事实审查基准时分离,至少存在两方面的问题。

1.忽视了立法事实变迁对法规范合宪性、合法性的影响。不可否认,立法事实变迁的判断较为困难。社会生活在不断发生变化,究竟于何时支撑法规范合宪、合法的立法事实不再存在,可能并不存在一个完全确定的时间点。在此情况下,直接以审查时的立法事实不存在为由认定法规范违宪、违法,确实可能对制定机关提出了过高的要求。出于对制定机关的尊重,审查机关倾向于不在审查结果中直接认定相关法规范违宪、违法。这在德国法上亦有先例。德国联邦宪法法院在立法事实发生变迁之后,便会作出警告性裁判,不在裁判主文中宣告法律违宪无效或者与宪法不一致,而是指出法律与基本法未完全相符或者提醒立法者法律未来有违宪的可能,要求立法机关积极作为。[36]但是,警告性裁判并不是说法律合宪与否没有一个明确的答案,而是要么因为径直认定法律违宪会对社会秩序造成巨大冲击,应当给予立法机关一定的过渡期采取合理措施,要么因为立法事实变迁尚未完成,应当提示其在立法事实变迁完成后对法律进行修改。换言之,警告性裁判承认法律的合宪性会受到立法事实变迁的影响,法律的合宪性不是一成不变的。

与之相对,在适用立法事实变迁的备案审查案例中,例如,案例1和案例2,全国人大常委会法工委均承认相关法规范的合宪性、合法性,以相关法规范制定时为基准时判断合宪性、合法性,再以审查时为基准时判断适当性,导致立法事实变迁并不会影响法律的合宪性、合法性。这种做法虽然有助于维护制定机关的权威、消弭国家机关间的对抗色彩,但也可能导致制定机关更关注法规范制定时的合宪性、合法性,而疏于关注法规范制定后是否能够适应社会实践的发展。2023年《立法法》作出修改,于116条规定,制定机关应当根据维护法制统一的原则和改革发展的需要对法规范进行清理,力图强化制定机关关注立法事实变迁的义务。然而,将合宪性、合法性审查基准时与立法事实审查基准时相分离,导致“一次合宪合法,永远合宪合法”,降低了制定机关不关注立法事实变迁时所能产生的法律责任的严重程度,事实上会影响《立法法》第116条的实施效果。

2.审查结果的执行陷入困境。由于审查基准时的分离导致全国人大常委会作出的是合宪、合法判断,全国人大常委会要求制定机关自行修改完善或者清理相关法规范的审查结果存在难以实施的可能。全国人大常委会法工委认为,将立法事实变迁作为适当性审查标准后,此类问题“完全可以通过工作层面沟通、发出书面意见等方式,也可以由常委会采用专题询问、质询等其他监督方式,对制定机关施加政治压力,促使制定机关自行改正。在制定机关拒不改正的情况下,全国人大常委会还可以自行立法,在法律中直接对相关内容作出规定,将适当性问题转化为合法性问题,使法规成为清理对象,进而可以由常委会予以撤销”。[37]施加政治压力以促使制定机关自我纠正的做法依赖全国人大常委会的权威及制定机关的配合,而将适当性问题转化为合法性问题的做法则增加了问题解决程序的烦琐性,可能导致相关法规范存续期间继续对公民合法权益或者社会经济发展造成不利影响。

2023年全国人大常委会《关于完善和加强备案审查制度的决定》第14条规定全国人大常委会可以“要求制定机关自行修改完善有关法规、司法解释,或者要求制定机关进行清理”,这种类型的决定与德国法的警告性裁判类似。然而,此类决定依赖于制定机关的主动作为,其面临的问题是,若制定机关不作为,全国人大常委会应当如何做?不同于德国警告性裁判中若立法机关不在过渡期内修改法律或制定新法,宪法法院将在过渡期结束后宣告法律违宪,[38]全国人大常委会已经确认相关法规范合宪、合法,且已经认定相关法规范存在的是适当性问题,而全国人大常委会无权撤销不适当的法规范,故在制定机关不作为时,其无法径直撤销相关法规范,只能选择通过制定法律的方式将适当性问题转化为合法性问题。由此不仅拖延了问题的解决,还有损全国人大常委会的权威。这种对制定机关拒绝纠正的担心并非杞人忧天。《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2023年备案审查工作情况的报告》披露,对于全国人大常委会法工委长期推动解决的一些法规合法性问题,例如,与计划生育有关的处罚、处分等规定,地方性法规将“按时交纳物业服务费”作为小区业主参选业主委员会成员的条件、将具有本地户籍或者居住证作为出租车驾驶员准入的条件等问题,仍有制定机关未予纠正。[39]对于合法性问题,尚有制定机关不予纠正或拖延纠正,制定机关拖延纠正所谓的适当性问题也可以预见。

事实上,将立法事实变迁作为合宪性、合法性审查标准,可以最大限度地减少此类问题。全国人大常委会可以基于保护制定机关积极性、法秩序的稳定等因素,在沟通过程中不直接认定相关法规范违宪、违法,而是要求制定机关在一定期限内予以修改完善或者清理。若制定机关仍不作为,全国人大常委会则可以审查时的立法事实为基础,即将合宪性、合法性审查基准时和立法事实审查基准时合一,认定支撑相关法规范合宪、合法的立法事实不存在,相关法规范违宪、违法,作出撤销决定或者确认违宪、违法的决定,一方面可以强化备案审查制度的刚性,另一方面确认违宪、违法的决定“并不直接导致规范性文件失去效力”,[40]也可以回避审查结果的溯及力问题,而不必通过将立法事实变迁作为适当性审查标准实现。

(四)规范定位:立法事实变迁纳入合宪性、合法性审查

基于审查职权、审查依据及审查结果三方面因素,在全国人大常委会备案审查中,立法事实变迁不宜也不应作为适当性审查标准,而应当纳入合宪性审查与合法性审查。当据以支撑相关法规范合宪、合法的立法事实不存在时,相关法规范构成违宪或者违法。将立法事实变迁作为合宪性审查标准和合法性审查标准,一方面,可以使对立法事实变迁的判断回到宪法和法律规范上来,强化备案审查的客观性和说理性;另一方面,还符合宪法有关全国人大常委会撤销职权的规定,有利于审查结果的执行,增强备案审查制度的刚性。

1.立法事实变迁的主要应用场域是合宪性审查。宪法规范具有原则性和开放性,立法者在实施宪法时具有广泛的裁量空间。宪法审查机关在判断法规范是否与宪法相抵触时,多数情况下并不是将宪法条文和法律条文作简单的比较,而是需要结合立法事实进行判断,否则合宪性判断可能出现形式化、观念化和说服力较弱的问题。[41]此外,在判断法规范是否与宪法相抵触时,比例原则得到越来越多的应用。比例原则中,适当性原则和必要性原则是为了检验事实上的可能性,即在追求公共利益时可以采取哪些手段,[42]必然需要结合立法事实加以判断。在我国,由于国家机关间“以和为贵”的非对抗性关系,以及实际承担合宪性审查工作的全国人大常委会法工委的非正式地位,合宪性审查尤其需要强化说理,以获得其他国家机关的主动认可,立法事实的引入则有助于提高说理的充分性。同时,2023年全国人大常委会《关于完善和加强备案审查制度的决定》将比例原则作为审查重点内容,也为立法事实及其变迁在合宪性审查中的应用提供了可能性。

2.合法性审查中亦有立法事实变迁的应用空间。规范性文件的合法性审查同样不仅仅是上位法和下位法的单纯逻辑演绎,也需判断下位法是否符合上位法的目的、精神和原则,此时立法事实及其变迁便有应用的可能。例如,《上海市食品安全条例》“对未按规定处理变质或者超过保质期的食品及食品添加剂的行为设定了行政处罚,对从事食品和食用农产品贮存、运输服务的经营者未按规定备案的行为设定了行政处罚”,全国人大常委会法工委认为“属于地方适应新情况新需要作出的带有创制性的规定”。[43]又如,有的地方性法规对“驾驶无号牌的非机动车上道路行驶”等行为设定行政处罚,全国人大常委会法工委也认为是“地方人大基于道路交通安全管理的实际需要,通过制定法规对非机动车上路行驶的新情况新问题作出具体回应,既符合法律的原则和精神,又一定程度补足了法律规定的滞后”。[44]与表1所列案例运用立法事实变迁证成相关法规范需作修改完善不同,全国人大常委会法工委是通过“新情况新需要”“新情况新问题”等立法事实变迁证明相关地方性法规的合法性。既然立法事实变迁可以用以证成下位法规范符合法律的原则和精神,那么下位法规范亦可能因立法事实变迁违背法律的原则和精神。例如,刑法上,有些司法解释制定时间较早,定罪量刑的标准陈旧,已经难以适应社会发展,便有可能因立法事实变迁与《刑法》第13条“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”的规定相抵触。因此,在全国人大常委会备案审查中,立法事实变迁作为一类审查情形,既可以用作合宪性审查标准,也可以用作合法性审查标准。

三、立法事实变迁作为合宪性、合法性审查标准的要素

在明确立法事实变迁作为合宪性、合法性审查标准的定位后,需全方位梳理运用立法事实变迁时应注意的问题,以协助全国人大常委会强化说理论证,提高基于立法事实变迁所为之违宪、违法宣告的接受程度。另外,在《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2024年备案审查工作情况的报告》中,全国人大常委会法工委宣布已经着手“就‘地方性法规中明显滞后于社会发展变化、不适合继续适用的规定’组织开展集中清理工作”,[45]立法事实变迁在备案审查实践中的大规模应用更凸显了此项工作的现实意义与紧迫性。为此,以下将从适用对象、素材选择、论证强度和应用边界四个方面对立法事实变迁的要素作系统说明。

(一)适用对象:探究具有滞后性的“基础”法规范

在全国人大常委会法工委适用立法事实变迁的备案审查案例中,有部分案例虽以地方性法规为审查对象,实则涉及更高位阶的法规范。在这些案例中,全国人大常委会法工委没有明确说明上位法规范是否应当因立法事实变迁而修改完善,而仅对下位法规范发表意见。例如,在案例6中,全国人大常委会法工委认为,地方性法规有关计划生育的规定“目前有上位法的一定依据”,但因立法事实的变迁,需作修改完善。该案例同时暴露出作为上位法的法律也存在滞后性。更为重要的是,在上位法未作修改前,以立法事实变迁为由要求制定机关对相关法规范进行修改可能会导致制定机关产生抵触情绪。例如,在案例3中,全国人大常委会法工委认为,婚前医学检查事实上已经成为公民的自愿行为。其还认为,《民法典》也未再作出患有医学上认为不应当结婚的疾病者禁止结婚的规定,故推动地方人大常委会删除有关婚前医学检查的规定。[46]然而,地方人大常委会曾坚持认为,婚前医学检查的规定是依据现行有效的《母婴保健法》作出。[47]在此情况下,地方人大常委会可能会认为全国人大常委会应当先修改《母婴保健法》,方可要求地方人大常委会删除婚前医学检查的规定。

由此,在立法事实变迁的适用过程中,全国人大常委会应当刺破系争法规范的面纱,如果系争法规范有上位法作为依据,全国人大常委会不应仅回应系争法规范的合宪性、合法性,也应当回应作为依据的上位法的合宪性、合法性。以地方性法规为例,地方性法规可分为自主性立法、先行性立法和执行性立法,对于不同类型的地方性法规,以立法事实变迁为由,要求制定机关修改或完善相关法规范的审查次序和审查强度便有所不同。具体而言,自主性立法和先行性立法基本不存在直接的上位法依据,此时全国人大常委会便可直接以立法事实变迁为由,要求制定机关纠正相关地方性法规。其一,对于先行性立法,由于地方性法规是在国家法律、行政法规未制定时先行就某些立法事项作出规定,全国人大常委会有较大的审查空间。其二,对于自主性立法,由于立法针对“地方性事务”,地方对本行政区域的社会经济情况更为了解,全国人大常委会应当对制定机关的立法事实判断保持高度尊重。而对于执行性立法,由于地方性法规的规定是根据本行政区域的实际情况对法律、行政法规的具体化,故全国人大常委会应当先做合法性审查,审查地方性法规是否与上位法抵触。若不抵触,则判断上位法规范是否因立法事实变迁或其他理由违宪。若上位法规范合宪,再行判断地方实际情况是否发生变迁,地方性法规的具体规定因立法事实变迁而不再合宪。在判断地方实际情况是否发生变迁时,全国人大常委会需对制定机关的判断保持足够的尊重。

简言之,全国人大常委会应当审查的是滞后于社会经济发展的“基础”法规范,而不应只关注下位法规范。若下位法规范确实存在上位法规范,只有在明确上位法进行修改完善的同时,要求下位法规范进行修改完善,方可实质化解争议,避免制定机关产生抵触情绪。

(二)素材选择:科学的怀疑论与立法事实的可靠性

以立法事实变迁作为认定相关法规范违法、违宪的理由确实在一定程度上有助于提高审查结果的科学性、正确性,但仍需要面对立法事实的科学性质疑。一方面,“科学”背后的价值观可能会影响甚至决定审查机关对经验世界的认识,[48]甚至于所谓的“科学”不过是对审查机关所持有的价值观的掩饰、伪装。另一方面,科学研究的成熟度可能会影响立法事实的可靠性。人类的理性是有限度的,如学者所言:“科学家们在不断地建立并千方百计地想方设法证实各种理论的确定性,到头来却又被新的理论所代替。”[49]尤其是在一些新兴学科中,理论和方法往往并不成熟,根据这些理论和方法得出的结论很可能会被证伪。由此,虽然全国人大常委会法工委认为,要通过量化分析、综合运用座谈访谈、统计分析等方式,也要充分运用互联网、大数据等现代信息手段,提高分析判断的客观性和科学性。[50]但是,这种客观化、科学化的方法本身的科学性也并非不容置疑,运用此种方法的全国人大常委会法工委的价值判断也会影响结论的作出,这两方面因素共同导致全国人大常委会法工委所认定的立法事实的可靠性将受影响。

具体而言,在运用立法事实变迁的案例中,很少能看到全国人大常委会法工委详细地公布其探究立法事实所依据的方法,而其对立法事实的选择也常常受价值判断的影响。在案例3中,全国人大常委会法工委认为,婚前医学检查事实上已经成为公民的自愿行为。但是,有学者通过问卷调查等方式得出公民认为婚前医学检查确有必要,但自愿婚检沟通成本过高的结论,[51]与全国人大常委会法工委认定的立法事实并不完全相同。又如,在案例7中,全国人大常委会法工委认为,“城乡发展差距和居民生活水平差距将逐步缩小”,这成为统一城乡居民人身损害赔偿标准的重要立法事实。但是,全国人大常委会同时也认为,“城乡发展差异远未消除”“从长远看,城乡差别终将消除,但目前还不具备从根本上废除城乡二元结构的条件。”[52]换言之,在备案审查工作报告中,全国人大常委会基于差距“将”逐步缩小的事实,认为应当适时统一城乡居民人身损害赔偿标准,而不局限于现有立法事实作合宪性判断。这种对未来立法事实的预测的背后实际蕴含着全国人大常委会法工委认为“应当”统一城乡居民人身损害赔偿标准的价值判断,而这种价值判断影响了审查结果的作出。由此,全国人大常委会法工委在对立法事实进行选择时如何更具客观性,避免选择错误的、主观的立法事实,便尤为重要。

(三)论证强度:立法事实变迁的程度与论证的充分性

在立法事实变迁的论证上,全国人大常委会法工委通过多种方式证明据以制定相关法规范的立法事实已经发生变迁。其中,比较具有说服力的是对特别事实的列举。例如,案例1特别列举2013年全国人大常委会决定废止劳动教养制度,作为废止收容教育制度的支撑;案例3特别说明2020年《民法典》对撤销婚姻的规定,用以证成结婚无须强制婚前医学检查;案例4特别列举包头空难事件在法定赔偿限额以上进行赔付,证成《国内航空运输旅客身体损害赔偿暂行规定》关于赔偿限额的规定已经不适应实际情况;等等。

不过,在多数情况下,全国人大常委会法工委则是列举一般事实,抽象地说明立法事实已经发生变迁。例如,案例1是“情况发生了很大变化”,案例4是“社会情况发生了很大变化”,案例6是“我国人口发展已呈现出重大转折性变化”;案例2是有关规定与目前供水管理体制“已不相适应”,案例5是“已与实际情况不相适应”。以上案例中,全国人大常委会通过强调变化之“大”,相关法规范与实际情况不相适应,证成立法事实发生了变迁。至于变化如何之“大”,以及相关法规范与实际情况如何不相适应均不作细致展开。问题在于,经济社会发展状况无时无刻不在发生变化,当认为法规范由合宪、合法转化为违宪、违法时,事实变化应达到何种程度,才能由“量的问题”转化为“质的问题”,本该成为论证的关键。事实变化的程度标准不清晰对制定机关而言尤为不利。原因在于,将立法事实变迁作为理由,并不仅仅意味着法规范在客观上违宪、违法,而是指向制定机关对立法事实变迁的认识可能性和改正可能性,甚至是制定机关的怠惰。[53]换言之,无论全国人大常委会法工委如何回避合宪性、合法性判断,以立法事实变迁作为理由,客观上已经在对制定机关的“不作为”进行非难。

因此,如果全国人大常委会意欲保护制定机关探索的积极性,极简主义的论证理由并不总是有效,提供足以引发立法事实变迁的程度标准及判断方法,才能够给予制定机关较为明确的指引。例如,在案例7中,城乡居民生活水平差距缩小到何种程度时,城乡居民人身损害赔偿标准才应当统一。在案例6中,我国人口形势发生了何种变化,足以使有上位法依据的地方性法规进行调整。否则,对立法事实变迁的“程度”判断将不得不基于一种朴素的社会观念,全国人大常委会与国务院、最高人民法院、最高人民检察院、地方人大及其常委会的判断也必然存在不同,不仅会增加国家机关间的争议和协调成本,更会引发全国人大常委会过度干预其他国家机关职权行使,有超越宪法上“相抵触”标准的嫌疑。

(四)应用边界:立法事实的可逆性与审查结论的状况依存性

对立法事实变迁的应用往往基于社会经济状况的变更是不可逆的这一假设。例如,案例1列举的立法事实变迁包括“收容教育措施的运用逐年减少,收容教育人数明显下降,有些地方已经停止执行”,在“减少”和“停止执行”不可逆的情况下,废止收容教育制度更容易达成共识。又如,案例7列举的立法事实变迁是“城乡发展差距和居民生活水平差距将逐步缩小”,甚至是“城乡差别终将消除”,作出了城乡差别的消除必然实现的判断。在立法事实变迁不可逆的预期下,全国人大常委会的审查结论更容易得到认可。然而,在理论上,既然制定时合宪、合法的法规范可以由于立法事实变迁而变得违宪、违法,此种违宪、违法的法规范也可以由于立法事实的再次变迁而重新合宪、合法。由此,如果以立法事实变迁作为法律合宪性、合法性的判断标准,那么必然导致法规范的合宪性、合法性具有“状况依存性”。[54]例如,在案例6中,全国人大常委会法工委认为我国人口发展出现重大转折性变化,因此需要完善相关法规,不宜对超生行为给予严格控制措施。对超生行为放宽管控是基于我国出生人口减少的社会现实。就此推论,如果出生人口数量逐渐增多,地方性法规重新对超生行为设定严格的控制措施也符合《宪法》第25条“使人口的增长同经济和社会发展计划相适应”的精神。理论上甚至存在另一种选择,即地方人大常委会并不修改或废止相关法规范,而是停止实施,待立法事实变迁后重新执行。

换言之,全国人大常委会需注意立法事实变迁应用的边界。虽然《法规、司法解释备案审查工作办法》第23条规定,对法规或者司法解释同一规定已有审查结论的,可以不启动审查程序。但是,由于单纯以立法事实变迁作为理由的审查结果具有“状况依存性”,即使全国人大常委会已经对相关法规范作过评价,如果审查建议人以新的立法事实变迁为由提出审查建议,全国人大常委会也需启动审查程序,基于新的立法事实重新进行评价,这将导致全国人大常委会的重复性工作,分散备案审查资源。由此,在可以不使用立法事实变迁作为论证理由的情况下,全国人大常委会应当直面相关法规范的合宪性、合法性问题,进行规范上的评价,通过纯粹的逻辑演绎对相关法规范的合宪性、合法性作出判断,而非以立法事实变迁掩盖实质争议,进而提高审查结果的确定性,使审查结果不因社会经济发展的变化而变化。如此,也可使社会公众形成更为长期、稳定的预期。

四、结语

党的二十届三中全会提出进一步全面深化改革,推进中国式现代化。修改完善、清理滞后于时代发展、不符合全面深化改革要求的法规范是贯彻党的二十届三中全会精神的题中之义。将立法事实变迁作为合宪性、合法性审查标准,统一合宪性、合法性审查基准时与立法事实审查基准时,可以增强备案审查制度的刚性,强化制定机关立法作为义务,又可为制定机关保留自主裁量的空间,保护制定机关的主动性、积极性,还可以为备案审查溯及力的突破预留空间,是一种较为可取的制度选择。立法事实变迁在我国研究并不充分,本文只是作了一些初步工作,对立法事实变迁的要素作概括式的梳理。唯有实现立法事实变迁理论的精密化,方可为全国人大常委会准确地适用立法事实变迁提供有益帮助。

【注释】

[1]坂田隆介「最高裁と『司法的ステイツマンシップ』論——立法事実変遷論と司法的救済を手がかりに」立命館法学366号(2016年)443-444頁参照。在比较法上,社会和经济事实发生变化既可能导致支撑法律合宪的立法事实不存在,也可能导致作为审查依据的宪法规范本身内涵发生变化。本文所称“立法事实变迁”,是指前者。

[2]需要说明的是,立法事实种类多样,包括客观性事实和制度性事实等多种类型,其中客观性事实大致指社会现实情况等经验事实,制度性事实大致指上位法规范等法律制度。由于制度性事实的变化实质导致下位法规范被动不合法,故本文不讨论制度性事实的变迁,而是围绕客观性事实的变迁展开。

[3]全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《〈法规、司法解释备案审查工作办法〉导读》,中国民主法制出版社2020年版,第98页。

[4]参见张勇主编:《全国人民代表大会常务委员会关于完善和加强备案审查制度的决定理解与适用》,中国民主法制出版社2024年版,第107页。

[5]《宪法学》编写组编:《宪法学》(第2版),高等教育出版社2020年版,第328页。

[6]参见全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《规范性文件备案审查理论与实务》,中国民主法制出版社2020年版,第116页。

[7]张友渔:《宪政论丛》(下册),群众出版社1986年版,第292页。

[8]张友渔:《张友渔文选》(下卷),法律出版社1997年版,第276页。

[9]全国人大常委会法制工作委员会国家法室编著:《中华人民共和国立法法释义》,法律出版社2015年版,第303页。

[10]全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《〈法规、司法解释备案审查工作办法〉导读》,中国民主法制出版社2020年版,第110页。

[11]梁鹰:《备案审查制度若干问题探讨》,载《地方立法研究》2019年第6期,第16页。

[12]韩大元:《1954年宪法制定过程》,法律出版社2022年版,第212页。

[13]蔡定剑:《宪法精解》,法律出版社2006年版,第318页。

[14]全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《〈法规、司法解释备案审查工作办法〉导读》,中国民主法制出版社2020年版,第112页。

[15]参见毛泽东:《实践论》,载《毛泽东选集》(第1卷),人民出版社1991年版,第294页。

[16]李适时:《关于〈全国人民代表大会常务委员会关于废止部分法律的决定(草案)〉和〈全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定(草案)〉的说明》,载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2009年第6号,第558页。

[17]梁鹰:《备案审查制度若干问题探讨》,载《地方立法研究》2019年第6期,第19页。

[18]江原勝行「憲法訴訟におけるいわゆる『立法事実の変化』論に関する若干の覚書」Law&Practice17号(2023年)123頁参照。

[19]御幸聖樹「憲法訴訟における立法事実論の現況と展望」論究ジュリスト 29号(2019年)185頁参照。

[20]全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室编著:《规范性文件备案审查案例选编》,中国民主法制出版社2020年版,第5页。

[21]后文提及相关备案审查案例,如无特殊说明,均出自对应的备审年报和案例选编,不再重复注释。

[22]全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《规范性文件备案审查理论与实务》,中国民主法制出版社2020年版,第125-126页。

[23]彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(一九四一——一九九〇)》,人民出版社1991年版,第453页。

[24]许崇德:《中华人民共和国宪法史》(下卷),福建人民出版社2005年版,第452页。

[25]彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(一九四一——一九九〇)》,人民出版社1991年版,第455页。

[26]蔡定剑:《宪法精解》,法律出版社2006年版,第337页。

[27]彭真:《关于全国人大常委会的工作》,载彭真:《论新时期的社会主义民主与法制建设》,中央文献出版社1989年版,第335页。

[28]同上注,第197-198页。

[29]全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《规范性文件备案审查理论与实务》,中国民主法制出版社2020年版,第126页。

[30]同上注。

[31]黄舒芃:《数字会说话?——从大法官释字第五八四号解释谈事实认定在规范违宪审查中的地位》,载黄舒芃:《变迁社会中的法学方法》,元照出版有限公司2009年版,第156页。

[32]张翔:《立法中的宪法教义学——兼论与社科法学的沟通》,载《中国法律评论》2021年第4期,第107页。

[33]参见全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室编著:《规范性文件备案审查案例选编》,中国民主法制出版社2020年版,第2-3页。

[34]参见左亦鲁:《从“鸭子凫水”到“蜻蜓点水”——备案审查中的宪法解释极简主义》,载《中国法律评论》2024年第5期,第90-93页。

[35]参见苏州大学婚检课题组:《依据民法典精神重构婚前医学检查制度的法治路径》,载《河南财经政法大学学报》2024年第2期,第48-59页。

[36]参见杨子慧:《浅谈德国法上之警告性裁判》,载马汉宝教授八秩华诞祝寿论文集编辑委员会:《法律哲理与制度(公法理论)——马汉宝教授八秩华诞祝寿论文集》,元照出版有限公司2006年版,第518-519页。

[37]全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《规范性文件备案审查理论与实务》,中国民主法制出版社2020年版,第126页。

[38]参见王锴:《论备案审查结果的溯及力——以合宪性审查为例》,载《当代法学》2020年第6期,第33页。

[39]参见沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2023年备案审查工作情况的报告》,载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2024年第1号,第231页。

[40]张勇主编:《全国人民代表大会常务委员会关于完善和加强备案审查制度的决定理解与适用》,中国民主法制出版社2024年版,第155页。

[41]参见[日]芦部信喜著、高桥和之补订:《宪法》(第6版),林来梵、凌维慈、龙绚丽译,清华大学出版社2018年版,第302页。

[42]See Grégoire C.N.Webber,The Negotiable Constitution:On the Limitation of Rights,Cambridge University Press,2009,p.72.

[43]沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2019年备案审查工作情况的报告》,载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2020年第1号,第242页。

[44]沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2021年备案审查工作情况的报告》,载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2022年第1号,第247页。

[45]沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2024年备案审查工作情况的报告》,载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2025年第1号,第153页。

[46]参见梁鹰:《2020年备案审查工作情况报告述评》,载《中国法律评论》2021年第2期,第174页。

[47]参见郑磊、朱家玮:《“强制”婚检抑或“自主”婚检?》,载《厦门大学法律评论》2023年第2卷,第143页。

[48]参见邱文聪:《被忽略的(立法)事实:探寻实证科学在规范论证中的可能角色兼评释字第584号解释》,载《台大法学论丛》第37卷第2期(2008年),第250页。

[49]王荣江:《波普证伪主义方法论批判》,载《科学技术与辩证法》2000年第6期,第25页。

[50]参见严冬峰:《〈备案审查决定〉的出台背景和主要内容解读》,载《中国法律评论》2024年第1期,第206页。

[51]参见姜钰卓、孙雯、邹澄蔚:《关于我国民众对婚前医学检查制度态度的调查报告——基于13348份调查问卷的分析》,载《中国初级卫生保健》2023年第9期,第19页。

[52]张勇主编:《规范性文件备案审查案例选编(二)》,中国民主法制出版社2024年版,第141-142页。

[53]櫻井智章「事情の変更による違憲判断について」甲南法学51巻4号(2011年)812、815頁参照。

[54]同上注,第808页。