“八二宪法”的精神

关键词:八二宪法; 宪法精神; 社会主义; 民主主义; 法治;

“宪法精神”在用语的意涵上具有多歧性,但从规范宪法学的角度来看,应可理解为贯穿于宪法规范体系或其主要结构之中的核心价值取向,一般寄寓于实定宪法上的数个概括性条款之中,构成宪法的基本原则。我国八二宪法的精神主要就体现在其所揭橥的社会主义、民主主义和法治主义这三大基本原则之上。把握八二宪法的精神,需将这三大基本原则的规范分析作为学术上的要务。而时至今日,如何在宪法精神的基本构造中“安顿”国家主义的叠影,并妥切调处其与三大基本原则之间的关系,则是我国立宪主义的又一个重大课题。

作为现行宪法的根基,1982年12月4日五届全国人大五次会议通过并颁布的宪法(以下简称八二宪法)无疑是我国历史上最为稳定的一部宪法,同时也因为推动和见证了数十年来波澜壮阔的改革开放事业而获得了一份应有的荣光。在其诞生四十周年之际,用规范宪法学的深情目光,重温这部宪法的文本,尤其是确切把握其中的宪法精神,对于加深理解现行宪法,推进依宪治国的实践,具有不言而喻的重要意义。

一、一个“不可捉摸”的概念?

我们知道,无论在中国还是在国外,无论在有关宪法的话语实践中,还是在宪法学的学术研究里,“宪法精神”(Spirit of Constitution)都是一个时常被诉诸言说的用语。但若问其所指含义为何,则可能遭遇纷纭的歧见:有从宪法的价值、原则、文化等角度来理解宪法精神的;也有从宪法的内容、制度等角度来界定这个概念;更有学者认为宪法精神兼具几种维度的内涵,其中,宪法文化构成宪法精神的内涵,公民意识构成宪法精神的精髓,而构建对于宪法的认同,是塑造宪法精神的重要部分。

这种用语意涵上的多歧性,至少部分肇始于相关用语在观念上的抽象性与复杂性。孟德斯鸠所说的“法的精神”,可以视为宪法精神概念史上的嚆矢之一。如所周知,孟氏主张从法律与其他事物的普遍联系角度来探寻法律的精神实质,认为法律与国家政体、气候、土壤、民族精神、风俗习惯、贸易、货币、人口、宗教都有关系,与法律及其渊源、立法者的目的以及作为法律建立之基础的各种事物的秩序也有关系。总之,“法的精神”即使不是混沌的,也是混合的,将上述这些因素和关系综合起来就是“法的精神”。

宪法的精神也可视为法的精神之一种。黑格尔明确认为,宪法就是民族精神的产物。在他看来,宪法不是凭空创制出来的,而是数世纪以来各民族精神自然而然的“作品”,必然与各国所处于的既定发展阶段的民族精神相一致;不同国家在各个时期的宪法迥然不同的原因,正在于不同民族所特有的“民族精神”不同。这个观念直至现代仍有余韵回响。英国的丹宁(A. T. Denning)勋爵曾指出:“宪法的精神反映了其人民的性格……个人的个性是我们在这个世界上所知悉的独特内在价值:这实际上便是构成了我们宪法的一种精神。”曾任美国律师协会主席的马维尔(Marvel)也在类似的意义上指出:美国宪法的精神就是政府不能塑造人(Make Men),只能在人们自我塑造时予以保护,这体现了美国人热爱自由和独立的性格,也就是人们所说的“美国主义”(Americanism)。当今,我国宪法学界也有学者接受了类似的见解,认为“宪法精神是一个国家民族精神的集中表现”。

当然,由于涉及价值判断的要素,有些学者对宪法精神的理解就比较空灵了。丹宁勋爵指出:“宪法的精神更容易被识别而不是被定义。它是被感知的而不是被看见的,是被体悟的而不是被学习的。其源于我们的长期经验和传统氛围。”当年耶鲁大学的邓纳姆(William Huse Dunham)教授甚至认为:“感悟这种精神,可能比分析它的实质更为容易,因为它是不可捉摸的。”

然而,应该看到的是,“宪法的精神”这一用语固然有一定的抽象性和模糊性,但它仍属于宪法教义学上的一个概念;从规范主义的进路来看,其所指称的内容并非完全“不可捉摸”的,而是在实定宪法上具有一定规范基础的。具体而言,宪法精神往往会集中体现在宪法的序言以及类似我国宪法总纲那样的规范群落之中,而且除了个别例外,一般都会寄寓于某个或某些概括性条款之上,因而在规范意义上是可析出的。质言之,所谓“宪法的精神”,应可理解为贯穿于宪法规范体系或其主要结构之中的核心价值取向,是整部宪法的根本价值目标;它大多呈现于可被解释或理解为奠立了实定宪法价值秩序之根本的那些原理性的基本准据,后者往往可称为“宪法的基本原理”或“宪法的基本原则”。换句话说,“宪法精神”其实也是一个国家的实在宪法为该国家所提供的一种应然意义上的“国家像”,一般由数个依托于宪法中概括性条款的基本原则(原理)构成。对这种“宪法精神”的把握,有利于更好地发挥其整合社会价值的功能,并且适合于作为理解、诠释或运用宪法的重要指南。

“二战”后日本宪法学执牛耳者芦部信喜教授就曾将宪法精神表述为“构成宪法秩序之基础的原理”。现代日本宪法学的名家渡边洋三教授也是如此把握这个用语的。在其《日本国宪法的精神》一书中,他虽然没有对“宪法的精神”这个概念进行直接的界定或阐明,但通观其论,基本上也采用了类似的立场。当今,我国学者对宪法精神也有各种简明的定义,其中颇具代表性的一种见解即认为它是“人们在制定和实施宪法过程中必须遵循的最基本的准则,是贯穿立宪和行宪的基本精神”。

二、“八二宪法”基本原则的认定

既然宪法的精神通常被“表达”为某一部宪法的数项基本原则,那么要把握宪法的精神,关键就在于认定宪法的基本原则。

但应该看到的是,由于宪法规范本来就具有高度概括性的表现形式特征,为此较之于民法、刑法的基本原则,宪法的基本原则具有更为高度的抽象性。尽管如此,宪法的基本原则既非源于空穴来风的构想,也非悬于超验维度的幻影。从应然的意义上而言,宪法的基本原则乃发轫于立宪主义的精神本源,是立宪主义精神通过宪法制定或修改权力主体的意志朝向宪法规范文本“弥漫”开来的结晶。正因如此,宪法的基本原则一般都凝结在宪法的明文之上,寄寓于概括性条款之中。

但基于宪法基本原则的抽象性和复杂性,宪法精神的认定与解读有赖于学理上的阐释。而宪法基本原则的这种非完全实定化状态,也为学理上的自由诠释留下了一定的空间。为此,对于不同国家宪法的基本原则可能有不同的学说;即使对某一国家同一部宪法的基本原则,学说上也可能有不同的认定结果。

肖蔚云教授是我国宪法学界较早论及宪法基本原则的学者之一。就八二宪法,他认为主要有六个基本原则,即(1)社会主义;(2)无产阶级专政;(3)以马克思主义为指导的工人阶级政党的领导;(4)民主集中制的人民代表制;(5)法制原则;(6)民族平等和民族团结等原则。

笔者认为,其所认定的无产阶级专政、以马克思主义为指导的工人阶级政党的领导、民主集中制的人民代表制、民族平等和民族团结等原则,在宽泛的意义上皆可统称社会主义原则,是中国作为社会主义性质国家的基本特征。

这样看来,肖蔚云教授为八二宪法所认定的六个基本原则,最终可归纳为两个,即社会主义原则和法制原则。值得一提的是,老先生在八二宪法诞生伊始,即认识到法制原则具有可认定为宪法基本原则的重要地位,确实是一个前瞻性的学术判断。

但将八二宪法基本原则限定于上述两项,似有意犹未尽之虞。当今宪法学界的另一种重要学说认为,八二宪法的基本原则是在继承了五四宪法的基础上丰富发展起来的;而五四宪法根据新中国成立后的形势和任务,在深刻总结我国近代历史经验教训的基础上,确立了宪法的两大基本原则,即人民民主原则和社会主义原则。如果通过对八二宪法的规范分析(有待下文具体论述),并参酌上述两种学说的观点,那么可以肯定,作为直接继承了五四宪法精神的宪法,八二宪法深刻总结了“文化大革命”的历史教训,在五四宪法的基础上又进一步确立了另一项基本原则,即肖蔚云教授所认定的法制原则(其实也可称为“法治主义原则”)。总之,举其荦荦大端者,八二宪法的精神主要就体现在其所揭橥的社会主义、民主主义和法治主义这三大基本原则上。

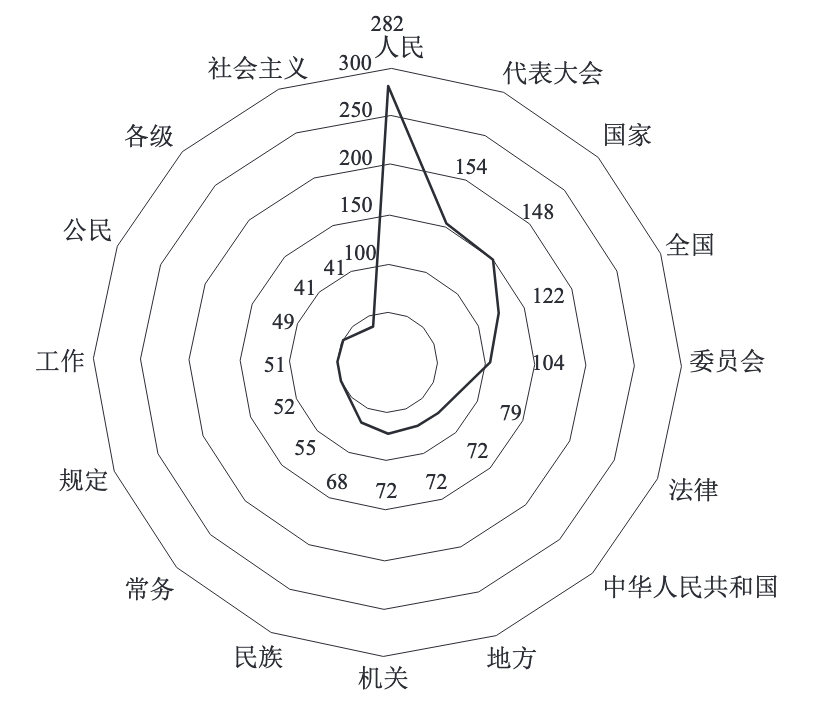

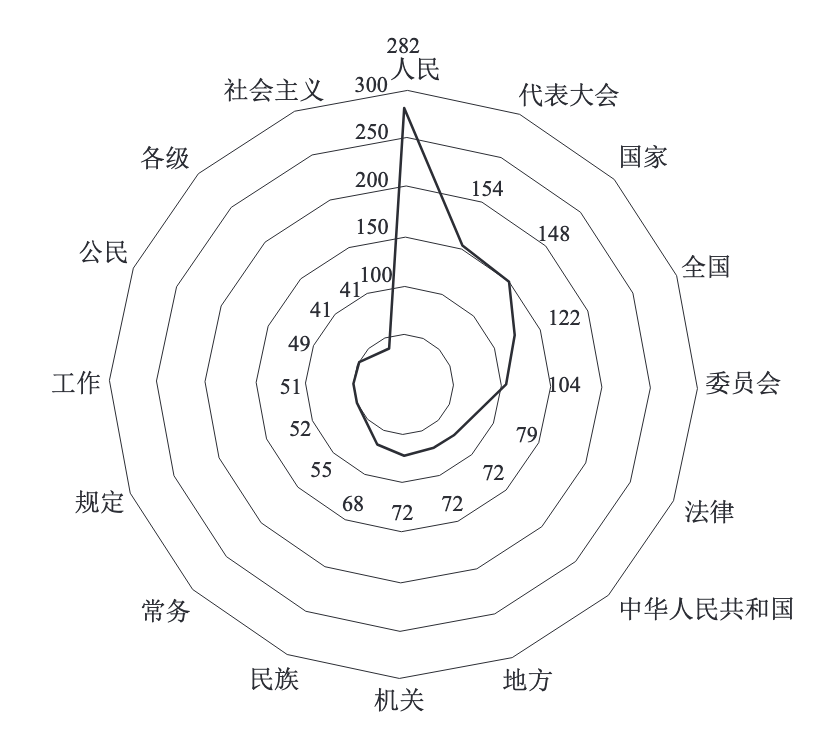

在此,我们不妨引入政治学、社会学研究中时常被应用的文本词频统计的方法加以分析。而通过对八二宪法的重要用语进行词频分析,上述观点确实可以得到有力的验证。

从图1可知,在八二宪法文本中,使用频次超过40次的词语共计16个。其中,“各级”“常务”“工作”“委员会”“地方”“中华人民共和国”等语词不具有显著的价值倾向性。就涉及宪法基本原则的用语来看,首先,“人民”是使用频次最高的词语,总计使用了282次(不包括72次指代“中华人民共和国”)。与此相关,八二宪法还在49处使用了“公民”这一用语。这些均在一定程度上反映了人民在这部宪法价值秩序中的重要地位,与民主主义原则形成正相关关系。其次,“法制”一词虽然在八二宪法文本中仅出现3次,但作为其相关用语,“法律”和“规定”二词分别使用了79次和52次,显示出该宪法文本对法制又或法治主义的重视程度。最后,“社会主义”是八二宪法使用频次最高的四字词语,一共被使用了41次,集中分布在序言和总纲部分。社会主义原则在八二宪法中的地位,由此可见一斑。

这三大基本原则之间也具有密切的逻辑关联和历史关联。把握这两种关联脉络,也有助于确认三大基本原则,并认识八二宪法精神的基本构造。可以发现,社会主义原则是八二宪法的第一大原则,这是由于,虽然在上述的词频分析中,“社会主义”一词在八二宪法出现的频次少于“人民”与“法制”及其相关用语,但如前所论,“社会主义原则”作为八二宪法的一项基本原则,其内容具有较大的包容性,涵摄了较多具体的、非常重要的宪法原则。其次,在宪法价值秩序中,“社会主义原则”具有标示性和导向性的地位,其他两项基本原则就分别标称为“社会主义民主”和“社会主义法制”(宪法序言第七段)。

(图略)

图1八二宪法高频词序列图

当然,在规范意义上,民主主义原则与法治主义原则均具有作为宪法基本原则的独立地位,其中,民主主义原则与社会主义原则相结合,曾经是五四宪法的两大基本原则,其实也体现了现代立宪主义的理想。在中国宪法史上,这种理想最初可追溯到中国共产党第一代领导人毛泽东当年与黄炎培之间的“窑洞对”,闪烁着一种以大众民主驾驭公权力的新精神,其中蕴含了对近代立宪主义的超越。但由于新中国初期的社会主义民主理念没有得到稳定的制度化和法律化,其民主实践也没有克服传统人治的严重弊端,加之构成民主主义原则之核心的、卢梭式的人民主权原理本来就存在将主权与人民(公意)加以双重绝对化的风险,最终招致“文化大革命”的历史悲剧。“文化大革命”结束后,拨乱反正成为政治主旋律,正是在这种历史背景下,八二宪法在五四宪法所揭橥的两大基本原则基础上,引入了法治主义原则。

在八二宪法基本原则的认定中,还有一个问题需要特别指出:当今国内许多宪法学说均将“尊重和保障人权”和“权力监督和制约”也列为宪法的基本原则。但从严格的意义上说,特别是回到八二宪法的语境之下,“尊重和保障人权”和“权力监督和制约”作为宪法原则,其实都可以纳入法治主义的范畴。有关这一点,也有待下文阐述。

三、三大基本原则的规范分析

如前文所言,宪法基本原则的认定离不开对其规范基础的把握,而对宪法基本原则的理解自然要以相关概括性条款意涵的解明为前提,为此要探究八二宪法的精神,对其所包含的三大基本原则的规范分析就成为学术上的要务。有鉴于此,以下缕述之。

(一)社会主义原则

如前所述,“社会主义”是八二宪法文本中高频次使用的四字用语,其中广泛涉及“社会主义制度”“社会主义国家”“社会主义道路”“社会主义事业”“社会主义经济”“社会主义建设”“社会主义民族关系”“社会主义精神文明”等方面与领域,甚至出现了“社会主义民主”和“社会主义法制”的表述。

作为八二宪法的一项基本原则,“社会主义”的规范基础主要体现在如下两个条款。首先是宪法序言第七段中的如下宣明:“今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设。中国各族人民将继续在中国共产党领导下,在马克思列宁主义、毛泽东思想指引下,坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,不断完善社会主义的各项制度,发展社会主义民主,健全社会主义法制,自力更生,艰苦奋斗,逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。”其次,八二宪法第1条第1款规定:“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。”第2款接着规定:“社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。”

在八二宪法中,作为宪法基本原则的“社会主义”具有价值导向的意义,但基于“摸着石头过河”的早期改革模式以及“不争论”的话语策略,该概念的内涵在许多语境下都保持了语用学上必要的模糊,直至2018年修宪时将“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”这一重要表述写入了现行宪法第1条第2款,才获得了确切的核心意涵。

其实,正如前文所论,作为八二宪法的一项基本原则,社会主义原则所包含的最重要内容就是中国共产党领导这一原则。但在八二宪法的文本中,这一原则主要体现在序言第七段,而非明定于宪法本文部分的条款之中。八二宪法的这一手笔显然有别于七五宪法和七八宪法,实际上是恢复了五四宪法的有关规定。应该说,在八二宪法修订期间的特殊政治环境下,这一点成为必要的选择,同时也表明:作为推动八二宪法修订的主导力量,深刻吸取了“文化大革命”有关历史教训的中国共产党,在此方面体现出了一种可贵的自我约束精神。

当然,八二宪法第1 条的两款均已暗含了中国共产党领导的规范性意涵。具体而言,首先,八二宪法第1条第1款规定我国是“工人阶级领导的”,在此之前的1982年9月中国共产党第十二次全国代表大会所通过的《中国共产党章程》在总纲中明确:“中国共产党是中国工人阶级的先锋队,是中国各族人民利益的忠实代表,是中国社会主义事业的领导核心。”为此,“中国共产党领导”顺理成章地确立为一项规范性命题,并成为社会主义原则的题中应有之义。其次,根据宪法第1条第1款的规定,中国是社会主义国家,而第2款亦宣定“社会主义制度是中华人民共和国的根本制度”。据此,作为社会主义政党的中国共产党同样理应确立在国家中的领导地位。

(二)民主主义原则

民主主义原则是广为许多国家的宪法所采纳的一项基本原则,在宪法学中又称“主权在民”原理。需要交代的是,有关“主权在民”原理,其相关理论在近代以来的法国颇为发达,实际上它又可分为“国民主权”(la souveraineét nationale)原理与“人民主权”(la souveraineét populaire)原理。二者分别主张国家的主权属于国民和人民,其最关键的区别在于:国民主权论中的“国民”,一般指的是国籍持有者的总体,可表述为“全体国民”或“国民全体”(nation cntéi rc),由此在语义上排除了特定阶级或个人对国家主权的独享,从而获得其政治上的正当性;但另外,“国民”或“全体国民”的概念,乃属于抽象的、形而上的观念存在,为此其所指称的主体本身并不具有意志能力,只能寻求独立于国民意志的“纯粹代表”实际上代行其意志决定,而后者的意志决定被直接拟制为前者的意志决定。与此不同,人民主权论中的“人民”,一般指的是卢梭所说的“全体的社会契约参加者”,即技术意义上的全体参加主权行使的公民,其自身分别拥有意思能力。也正因如此,“人民主权”的民主化程度显然高于“国民主权”。

18世纪法国大革命推翻了由君主主权论所支撑的波旁王朝,使这次革命得以正当化的理论主要是卢梭的人民主权论。但是,在近代宪法上最终确立的,不是激进的、难以稳定得以建制化的人民主权论,而是保守的、在马克思主义者看来带有一定“欺骗性”的国民主权论。

法国的上述理论,对此后许多国家的宪法都产生了深远的影响。我国1912年的《中华民国临时约法》第2条即规定:“中华民国之主权,属于国民全体。”这显然是采用了法国式的国民主权原理。此后,民国时期的多部宪法或宪法性文件,就蹈袭了这一写作模板。与此不同,新中国成立之后,除《共同纲领》规定的是“中华人民共和国的国家政权属于人民”(第12条)之外,历部宪法均规定的是“中华人民共和国的一切权力属于人民”。八二宪法自然也不例外。这一方面说明了法国式的主权在民观念史在一定意义上确实有助于我们把握近现代中国宪法上有关国家主权原理的发展脉络,另一方面也说明了包括八二宪法在内的新中国历部宪法在国家对内主权原理的抉择上也体现了超越近代宪法的宏大理想,即倾向于选择人民主权原理。

当然,这一选择的具体建构多半也受到苏联宪法的影响。1936年苏联宪法第3条即曾规定:“苏联的一切权力属于城乡劳动者,由各级劳动者代表苏维埃实现之。”这对我国《共同纲领》和五四宪法的人民主权条款的文面表述以及内在意涵的确定,都产生了相当程度的影响。

这也说明,卢梭式的人民主权原理,原本就存在一种阿喀琉斯之踵,如果达到极致,即势必导致主权与人民(公意)的双重绝对化,由此引发的政治风险已为许多人类历史片段中的惨痛教训所反复证明。因此,如何在引入人民主权原理之时建构一种可以缓解或消解将主权与人民(公意)加以绝对化之风险的机制,就成为新中国历部宪法的一个应有课题。

这一课题本来可以通过宪法解释机制提供一种基础性的解决方案。因为如果从解释学的角度而言,“中华人民共和国的一切权力属于人民”这一规定虽然在语义学上表达了一种高远、豪迈的政治理想,实际上其规范性语句中已然包含了一种内部自我限定性的契机。

近代宪法上的国民主权条款中的“主权”概念,不仅包括已组织化了的国家权力,而且还可以包括一些具有超国家权力性质的权力,如制宪权。有学者甚至认为,制宪权原本就是近代立宪主义宪法在制定过程中,遵从合法性的原理,在宪法典中将自身制度化的结果。而新中国宪法的人民主权条款没有直接采用“主权”的概念,而是受到苏联宪法的影响,采用“一切权力”这一用语,但将其限定为“中华人民共和国的一切权力”。应该说,宪法规定国家的“一切权力属于人民”,并不意味着绝对排除人民还可拥有某种超宪法或前国家的权力。正因如此,“中华人民共和国的一切权力属于人民”的条款仍可在宽泛意义上称为人民主权条款。但从严格的意义上说,国家的“一切权力”本身只包括已得到组织化了的国家权力,或曰“国家政权”,而没有明确包括前国家的又或在超宪法意义上自我授权的各种权力。这也可以从八二宪法序言第五段中的一句话中得到理解,即“中国人民掌握了国家的权力,成为国家的主人”。

同样受到苏联宪法的影响,我国宪法人民主权条款中的“属于”这一用语不仅表达了权力的渊源与归属,而且还含有归属主体对权力的掌握与支配之意。八二宪法亦然。这同样可以从序言中“中国人民掌握了国家的权力,成为国家的主人”这一叙事性表述中得到辅助性的印证。但值得注意的是,在作为人民主权条款的第2条第1款之后,第2条第2款紧接着规定:“人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”这表明,宪法审慎地采用了一种新型的间接民主制,即人民代表大会制,人民本身没有形成机关,通常必须通过各级人民代表机关行使国家权力;各级人民代表机关对国家权力的行使,在法的意义上认定为人民对国家权力的行使。

由上可知,八二宪法的人民主权条款,早在其发轫于五四宪法之时,就已然在解释学上蕴含了自我消解或缓和将主权与人民(公意)加以绝对化之风险的意涵,但这种解释学上的解决机制完全有赖于以依宪治国为核心的法治体系的运行。而在新中国初期,受到当时历史背景的限制,上述宪法解释学上的解读,不可能浸入新中国早期的政治实践,从而在现实中发挥政治约束的作用,为此在各种因素的综合作用之下,便有“文化大革命”那样令人鼻酸的惨痛教训。

(三)法治主义原则

八二宪法的第三大基本原则,应是法治主义原则。尽管当时的宪法文本中所采用的还只是“法制”而非“法治”这一用语,但宪法本身已具有法治主义的精神。这主要体现在八二宪法第5条。其第1款规定:“国家维护社会主义法制的统一和尊严。”本条款首次在新中国宪法上确立了“社会主义法制”的概念,并将维护其“统一和尊严”即社会主义法制的内部秩序和权威地位,宣明为国家的一项宪法义务。而第2款接着规定:“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。”这就进一步明确了法规范内部位阶秩序,更重要的是宣定了宪法本身的至上地位。第3款与第4款则分别规定“一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为,必须予以追究。”“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。”从严格的意义上说,这两款均宣定了包括各政党以及领导者个人在内的各种主体接受法的支配。应该说,这一点正是法治主义的核心精神。

这里存在一个关键性问题,即作为国家主人的人民,是否也接受法的支配,受到法治主义原则的约束。这便直达法治主义的内核,并涉及法治主义与民主主义原则之间的关系。可以想见,如果人民不受法的支配,并且在任何情境下都拥有超越宪法和法律的权力,那么,即使民主主义行之有效,法治主义也不足以约束公共权力。

对于上述问题,八二宪法第5条似乎没有明定。但宪法序言第十三段有关“全国各族人民”的规定可以作为思考和解明这一问题的参照。作为宪法序言最后的总括,该部分形成了一个明确的规范性条款,规定:“全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以宪法为根本的活动准则,并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。”这无疑是宣明了包括人民在内的一切主体的尊宪、守宪和护宪的义务。

如前所论,上述的法治主义原则,是八二宪法在五四宪法揭橥的社会主义原则和民主主义原则的基础上所引入的一项新的基本原则,它的确立,具有特殊的历史背景。应该看到,通过对“文化大革命”时期中国政治的反思,当年的修宪推动者深刻体悟到了传统人治的弊害,认识到为宪法精神的内部构造引入一种平衡与互补机制的重要性。邓小平就强调要加强社会主义民主和社会主义法制建设,处理好法治和人治的关系。八二宪法中的法治主义原则,正是在这种时代语境下确立的。

法治主义原则不仅在上述的意义上具有特别的重要性,而且与传统立宪主义的理念密切相通。如所周知,传统立宪主义理念主要表现为对公权力的制约,以防止其肆意滥用,而其最终目的则是为了保护人的尊严及基本权利。为此,传统立宪主义意义上的宪法一般都会确立两个宪法原则,即权力制约与人权保障。对此,我国现行宪法也不例外。但如果从八二宪法内部的价值秩序来看,这两个原则其实都是在法治主义原则的基础上发展起来的,都可以纳入作为宪法基本原则的法治主义范畴之中。换言之,对于八二宪法而言,“尊重和保障人权”和“权力监督和制约”与其说是宪法的两大基本原则,毋宁说是宪法的两个原则,一并包含在法治主义原则之中。

之所以这样说,是有一定理据的。八二宪法将“公民的基本权利和义务”置于“国家机构”之前,并恢复了“公民在法律面前一律平等”的条款,还增设了人格尊严不受侵犯条款,较之于新中国前几部宪法,可谓更重视基本权利的保障。但在八二宪法文本之中,像现行宪法第33条第3款“国家尊重和保障人权”那样具有重大意义的概括性条款还没有确立。

其次,应该承认,八二宪法重视对国家权力的监督与制约,但除了第5条所体现的法治主义原则之外,基本上没有其他集中体现权力制约理念的概括性条款。作为一部社会主义类型的宪法,八二宪法第3条第1款所规定的民主集中制原则,主要是作为国家机构组织原理而存在的一项宪法原则,在严格的意义上说,不具有贯穿于整个宪法规范体系或其主要结构的统领性;而且较之于对可能产生权力制约功能的民主机制的重视,该原则更倾向于重视其中的权力集中机制。总之可以说,八二宪法的许多条款体现了权力制约的理念,但体现了该理念的概括性条款,主要是宣明了法治主义原则的宪法第5条。这可以作为八二宪法将“权力的监督和制约”包含在法治主义原则之中的一个明证。

既然法治主义原则与传统立宪主义的理念息息相通,涵摄了“尊重和保障人权”和“权力监督和制约”这两个宪法原则,那么,其重要性就更是不言而喻的了。

四、未尽的余言

八二宪法诞生以降,也因历经了激荡的历史变革而发生规范性变迁。在此过程中,经由五次的宪法修正以及其他各方面的推动,上述三大基本原则的内容在观念上得到了重大发展,从而延续了其作为现行宪法之精神的重要地位和基本框架。

首先,在社会主义原则方面,产生了社会主义初级阶段理论,进而形成了中国特色社会主义思想;通过2018年修宪,在现行宪法第1条第2款中加入了“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”这一重要表述,这就将“中国共产党领导”直接在国体条款中表达出来了,同时也将“中国特色社会主义最本质的特征”明确揭示出来了。

其次,在民主主义原则方面,近年来提出了人民至上、以人民为中心的理念,并形成了依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等全过程人民民主的思想。凡, 此种种,均切, 合民主主义原则的本质要求。

再次,在法治主义原则方面,其内容的发展更为显著,其中已在观念上实现了从“法制”到“法治”的飞跃,“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”也被郑重写入宪法第5条第1款;而作为法制基本要求的“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”则已发展为“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”这一新十六字方针,“法治国家、法治政府、法治社会一体建设”等全面依法治国的构想也已形成并次第付诸实践。

从宏阔的视角通观八二宪法的精神之发轫与发展,我们可以发现,在激荡的历史风云下,新中国宪法其实曾经走过了一段看似回退、实为进取的迂回路程:五四宪法在某种意义上本来约定的是实定宪法秩序内的民主主义,但具有现代特征的“大民主”助推了“继续革命”,而“继续革命”的变奏曲又荒腔走板;于是,补入法治主义原则,为民主主义确立一种补救机制就成为必要;以此为契机,八二宪法回归传统立宪主义的立场,在广泛的价值共识基础上确立了党、领导者个人和人民“都必须”遵宪守法的神圣誓约。在现行宪法的框架秩序下,这一点今日仍具有意义。当然,置身于当下的时代背景下,我们也要看到民主主义与法治主义互为补益的一面,认识到没有民主主义的奥援,法治主义其实也走不远的真谛。

最后可能还涉及一个相关的问题,即八二宪法在上文所论的三大基本原则之外,是否还存在国家主义的精神?

对此,我们应该承认,国家主义是中国近代以来积贫积弱苦难历史的一种结晶,新中国历部宪法在一定程度上都或多或少地存在国家主义的价值倾向。八二宪法也不例外,主要体现在:宪法本身相当重视国家的作用和职能,力图通过国家将族群、社会组织、个人统合起来,并通过国家的综合力量保护整个民族的生存和发展,保护和平衡个人之间、族群之间以及个人与族群之间的权利或利益。如果通过对八二宪法文本的词频分析来看,“国家”一词在该文本中就出现了148次,此外“集体”一词出现了18次。但值得注意的是,在八二宪法中,这种国家主义的精神只是在字里行间映现的,而未依托于某个或某些宪法中的概括性条款,为此是否也形成了宪法的一项基本原则,则可能言人人殊。

然而,国家主义倾向于强调国家主权,在现实中青睐权力集中;极端的国家主义甚至压制作为个体的人的尊严及基本权利,并以民族主义作为自己的“红颜知己”。为此,国家主义价值取向的存在,势必加深了八二宪法精神的复杂性。职是之故,如何在宪法精神的基本构造中“安顿”国家主义的叠影,并妥切调处其与三大基本原则之间的关系,是我国立宪主义的又一个重大课题。

注释:例如:“宪法精神具有根本的、稳固的、神圣性的恒久价值,具有整合社会价值的功能,并能够获得社会成员的普遍认同;只有宪法精神才能达致宪法秩序的生成。”参见范进学:《宪法精神应成为我国的主流价值观》,载《山东社会科学》2013年第2期。“宪法精神,就是国家权力体制人本化的价值追求在宪法中的反映,它统率宪法的基本内容,贯穿宪法的始终,并通过宪法原则、规范和规定而具体展现,是宪法的真正本质和核心,是立宪和行宪的指导思想。”参见范毅:《论宪法精神的价值》,载《南京社会科学》2004年第7期。“宪法表现为制度却生成于精神,从西方宪法成长的历程来看,思想文化是其深厚的根基和适宜的土壤,因此,当代中国宪法的构建必须从文化基础的奠定入手。”参见郑洁:《宪法的文化基础及其构建》,载《山东社会科学》2008年第2期。

例如,许崇德教授曾指出:“‘中华人民共和国的一切权力属于人民’。这不仅是我国国家制度的核心内容,也应该是我国宪法的根本准则和基本精神。”参见许崇德:《宪法与民主政治》,中国检察出版社1994年版,第26页;张庆福教授则认为:“宪法的根本精神就是宪法规定的国家和社会的根本制度,包括根本的政治制度、根本的经济制度和根本的教育文化制度。”参见张庆福:《宪法学基本理论》(上),社会科学文献出版社2015年版,第224页。

参见祝捷:《培育宪法精神》,载《人民政坛》2012年第11期。

参见[法]孟德斯鸠:《论法的精神》(上卷),许明龙译,商务印书馆2014年版,第15页。

参见李龙:《西方宪法思想史》,高等教育出版社2004年版,第150―161页,尤其第157页。

Alfred Denning, The Spirit of the British Constitution, Canadian Bar Review, Vol.29, p.1180(1951).

Josiah Marvel, Spirit of our Constitution, Constitutional Review, Vol.10, p.159(1926).

徐秀义、韩大元:《现代宪法学基本原理》,中国人民公安大学出版社2001年版,第242页。

Alfred Denning, The Spirit of the British Constitution, Canadian Bar Review, Vol.29, p.1181(1951).

William Huse Dunham Jr., The Spirit of the British Constitution: Form and Substance, The Spirit of the British Constitution: Form and Substance, Vol.21, p.45(1971).

[日]芦部信喜:《宪法学》(1),有斐阁1992年版,第199页。

参见[日]渡边洋三:《日本国宪法的精神》,魏晓阳译,南京译林出版社2009年版。

周叶中主编:《宪法》(第5版),高等教育出版社2020年版,第84页。

有关宪法基本原则的特征,有学者论述了其普遍性、特殊性、最高性和抽象性四个基本特征。同上注,第84页。当然,据其所论,上述四个基本特征均是宪法基本原则相对于其他一般的宪法规范而言的,而非相对于民法、刑法等其他部门实定法的基本原则而言的。

芦部信喜教授认为日本现行宪法有国民主权主义、基本人权尊重主义和和平主义三个基本原理,并指出这三个原理主要都是通过学说的阐释而得到确认的。参见前注 ,第199―200页。

肖蔚云、魏定仁、宝音胡日雅克琪主编:《宪法学概论》,北京大学出版社1982年版,肖蔚云撰写部分,第38―42页。

参见《宪法学》编写组:《宪法学》(第2版),高等教育出版社、人民出版社2021年版,第91页。

值得交代的是,基于宪法规范文本在价值取向上的复杂性等原因,以这种方法分析宪法文本未必就可以得出绝对精确的结论,但其本身毕竟也是一种值得借鉴的文本分析法。

参见黄炎培:《八十年来》,中国文史出版社1987年版,第157页。

参见《宪法学》编写组:《宪法学》(第2版),高等教育出版社、人民出版社2021年版,第100―105页;胡锦光、韩大元:《中国宪法》(第4版),法律出版社2018年版,第65―72页;焦洪昌:《宪法学》(第5版),北京大学出版社2013年版,第28―40页;秦前红:《宪法原则论》,武汉大学出版社2012年版,第147―194页;等等。

七五宪法第1条规定“中华人民共和国是工人阶级领导的以工农联盟为基础的无产阶级专政的社会主义国家。”接着第2条第1款就专门规定:“中国共产党是全中国人民的领导核心。工人阶级经过自己的先锋队中国共产党实现对国家的领导。”随后第3条第1款规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关,是以工农兵代表为主体的各级人民代表大会。”七八宪法沿袭了这些规定。

关于“中国共产党领导”的宪法学研究成果,可参见秦前红、刘怡达:《中国现行宪法中的“党的领导”规范》,载《法学研究》2019年第6期。

参见前引注 ,第218―219页。

有关国民主权与人民主权两个原理的研究,当代日本著名宪法学者杉原泰雄教授的成果十分丰硕,其概括性的总结,可参见[日]杉原泰雄编:《宪法学的基础概念》(I),劲草书房1983年版,第8―130页。

参见[法]卢梭:《社会契约论》,何兆武译,商务印书馆2005年版,第18页以下。

关于这一点,也可参见前注 。

李秀清:《五四宪法移植苏联宪法模式析》,载《法学研究》编辑部、黑龙江大学法学院编:《俄罗斯法论丛》(第1卷),中国社会科学出版社2006年版,第74页。

参见[日]芦部信喜:《宪法》(第6版),林来梵、凌维慈、龙绚丽译,清华大学出版社2018年版,第32页。

关于这个问题,笔者在本文写作过程中曾与一位长期留俄的我国年轻学者卢森通博士请教并讨论过,在此鸣谢,但对文中相关观点责任自负。

关于法治的比较研究,可参见林来梵:《法治的个别化模式》,载《环球法律评论》2014年第1期。

邓小平:《邓小平文选》(第3卷),人民出版社1993年版,第177页。

该规定于2004年修宪时增设。

关于民主集中制的研究,可参见王旭:《作为国家机构原则的民主集中制》,载《中国社会科学》2019年第8期。

“国家主义”一词也有多义性,参见于浩:《国家主义法律观研究:一个导论》,载《人大法律评论》编辑委员会组编:《人大法律评论》(2017年卷第2辑),法律出版社2017年版,第103―121页;张志铭:《中国法治进程中的国家主义立场》,载《国家检察官学院报》2019年第5期;蔡拓教授较早地对国家主义有所推介和定义,可参见蔡拓:《全球主义与国家主义》,载《中国社会科学》2000年第3期;蔡拓:《全球主义观照下的国家主义――全球化时代的理论与价值选择》,载《世界经济与政治》2020年第10期;更系统的研究,可参见曾科:《国家主义与20世纪20年代的文化、政治思潮》,中国社会科学院研究生院2014年博士学位论文。

早在近代国人就已关注国家主义的观念。可参见梁启超:《国家主义之发达》,载梁启超著,汤志钧、汤仁泽编:《梁启超全集》(第十四集),中国人民大学出版社2018年版,第456页。

参见丁轶:《国家主义的两重维度》,载《政治与法律》2017年第1期。

参见周庆智:《当前中国民粹主义思潮的社会政治含义》,载《政治学研究》2017年第5期。 作者简介:林来梵,法学博士,清华大学法学院教授。 文章来源:《中国法律评论》2022年第5期。 发布时间:2022/10/23