基本权利规范分析框架的反思与优化

关键词:基本权利 自由权 社会权 人权条款 客观价值秩序

作者简介:李海平,法学博士,上海交通大学凯原法学院教授。

引言

基本权利规范分析框架是指支撑基本权利释义学体系得以建立的基础要素及其关系结构,是基本权利释义学的重要组成部分。[1]基本权利规范分析框架的研究在基本权利理论研究中具有重要意义。一方面,作为一个“规范分析”的理论,基本权利规范分析框架与基本权利理论研究的专业品格密切相关,关乎宪法上的基本权利规范能否像民法、刑法等部门法规范那样成为在技术上可以适用的法规范,关系到基本权利理论能否成为尊重和保障人的尊严的技艺之学。在我国目前正在大力推进合宪性审查、备案审查工作的新时代,这一层面的意义显得尤为突出。另一方面,作为一个基本权利规范理论的“框架”,基本权利规范分析框架是基本权利规范理论实现体系化的关键,通过聚焦基本权利规范理论的基础性、结构性的“框架”问题,有助于加快推进我国基本权利自主知识体系的构建。

进入21世纪以来,随着我国宪法学界关于法释义学研究方法共识的达成,基本权利研究体系意识的增强,基本权利规范分析框架问题逐渐受到学者的重视,形成了一些重要研究成果。其中,张翔在2008年基于“基本权利-国家义务”对应关系和基本权利功能分类建构的基本权利规范分析框架,颇具典型意义。[2]该分析框架对我国基本权利研究领域的影响至为深远。从某种意义上说,2008年以来涉及基本权利规范分析框架的研究,要么是对张翔所建构的分析框架的展开和细化,要么是对这一分析框架的某些环节进行的学术对话和辩论。近年来,姜峰、陈景辉、翟小波、李忠夏以及笔者等关于宪法观、[3]宪法性质、[4]基本权利功能[5]和客观价值秩序[6]等理论的反思性研究,虽然没有明确提及基本权利规范分析框架,但一定程度上都隐含着对张翔所建构的分析框架的商榷。总体而言,基本权利规范分析框架仍然具有进一步探讨的空间。本文尝试在梳理基本权利规范分析框架形成背景的基础上,分析既有基本权利规范分析框架的缺憾和不足,论证基本权利规范分析框架的优化思路和方案。

一、规范分析框架的形成背景:从方法论觉醒到本土化转型

基本权利规范分析框架具有内容和方法两个维度。在内容维度上,基本权利规范分析框架是一种框架性的理论;在方法维度上,基本权利规范分析框架是规范分析方法的运用。“在法学史上,法学领域的变革或革命往往是由方法的更新或革命引起的。大凡一种新的法学理论或学说的兴起,都是从研究方法的突破开始的,至少是与方法的更新分不开的。”[7]基本权利规范分析框架的确立在基本权利研究领域具有革新意义,与基本权利研究方法的突破和更新密不可分。对基本权利规范分析框架的深入理解,需要在基本权利研究方法论变迁的脉络中进行。

自1982年宪法颁布实施至2001年以前,尽管学界关于基本权利的研究已经开始运用规范分析方法,但运用法哲学、法政治学、法社会学方法阐述基本权利的道德根据、政治依据、经济基础、历史背景、独特优势等情况更为普遍,这使得这一时期的基本权利研究具有浓厚的法哲学、法政治学、法社会学的色彩,基本权利研究的法学特色尚未充分体现出来。2001年以后,我国基本权利研究逐渐从以外部视角为主转向以内部视角为主,围绕宪法文本中基本权利条款展开规范分析的方法受到普遍重视和广泛运用,基本权利规范内涵、规范结构、规范效力等规范内部的问题成为研究的重心,积累了丰富的研究成果,取得了明显的进步。这一进步首先体现在法学研究方法论的突破与革新上,与宪法学界对法学研究方法论的反思同步进行,相互促进。

从法学研究方法论变迁的视角考察,2001年、2008年、2015年是我国基本权利研究的三个重要时间节点。在这三个时间节点,我国出现了对基本权利研究具有深远影响的学术论著或者案例、事例等标志性事件。2001年的标志性事件是最高人民法院关于齐玉苓案司法批复的作出,以及林来梵《从宪法规范到规范宪法:规范宪法学的一种前言》著作[8]的出版。2008年的标志性事件是陈端洪《论宪法作为国家的根本法和高级法》论文、[9]张翔的《基本权利的规范建构》著作[10]的问世。2015年的标志性事件是翟国强的《基本权利释义学的困境与出路》论文[11]的发表。根据这三个时间节点,我们大致可以把基本权利研究分为前后连贯、接续发展的三个阶段。

(一)方法论觉醒与专题化研究阶段(2001-2007年)

2001年,学界针对最高人民法院就齐玉苓案司法批复中蕴含的基本权利的私人间效力、基本权利的司法适用等问题,展开了广泛深入的讨论。[12]“借助本案的热点效应,基本权利首次成为学界研究的理论焦点,并在其后几年持续受到各方关注,形成了一系列专题研究成果,并开启了基本权利理论研究的繁荣局面。”[13]此后,2002年的“延安黄碟案”、2003年的“张某诉芜湖人事局乙肝歧视案”“孙志刚收容遣送案”、2006年的“物权法草案争论”等引发社会广泛关注的案件和事件,进一步推动了基本权利研究向规范分析的方向发展。对于实际案例的解决,法哲学、法政治学、法社会学式的基本权利理论难有用武之地,聚焦于基本权利规定本身,通过解析基本权利规范内涵、结构和效力而形成的基本权利规范分析理论才是解决问题的主要途径,由此催生了一系列基本权利释义学研究成果的问世。与此同时,学界也开始反思包括基本权利在内的宪法学研究的方法论问题,探索基本权利研究的专业品格和要求,出现了韩大元倡导的宪法解释学[14]和林来梵主张的规范宪法学[15]理论。回归宪法中基本权利条款、重视基本权利条款解释,围绕宪法中基本权利规范、形成基本权利规范理论的方法论受到越来越多学者的认同。在实践倒逼产生的压力和方法论觉醒形成的动力双重力量推动下,关于基本权利的性质、效力、限制、救济等一系列具有浓厚法释义学色彩的研究成果纷纷涌现。

在这一阶段,除了规范分析方法逐渐成为主导研究方法外,比较法学方法也受到普遍重视,借鉴德国、美国、日本等国家的相关理论阐释我国宪法上基本权利规范、解决基本权利相关法律问题,是这一阶段基本权利研究的普遍做法。在关于基本权利的性质、效力、限制、救济等专题研究中,美国、德国、日本等国家的基本权利释义学理论纷纷被引入我国,成为理解和解决这些问题的重要理论资源。以这一时期广受关注的基本权利私人间效力为例,美国的国家行为理论,德国、日本的基本权利间接效力理论普遍被作为分析基本权利私人间效力问题的参照系,在不同域外理论的比较中展开规范分析是学者讨论基本权利私人间效力的标配。

2004年“国家尊重和保障人权”条款入宪,是我国宪法发展史上具有里程碑意义的事件。这一事件虽然对基本权利研究方法的革新不一定有直接的作用,但它极大地优化了我国宪法的基本权利规范体系,激发了学者对基本权利的研究热情,推动了基本权利规范研究的快速发展。自此之后的数年中,基本权利规范研究几乎成为了法学研究中的显学,越来越多的学者加入基本权利规范研究的队伍之中,研究成果呈倍数增长。根据中国知网的数据统计,2004年以前我国学界每年发表的有关基本权利主题的期刊论文数量一般在60篇以下,2004年骤然增加到112篇,此后的数量均维持在100篇左右及以上。

在这一阶段产出的基本权利规范研究成果中,聚焦具体问题的专题化研究占据主流。人权条款的规范内涵、[16]基本权利与其他权利的关系、[17]未列举基本权利、[18]基本权利冲突与竞合、[19]基本权利限制[20]以及具体基本权利[21]等问题广受学界关注,研究成果异常丰富。在这一阶段,关于基本权利构成、[22]基本权利性质、[23]基本权利功能[24]等具有体系化倾向的规范研究已经出现,但体系性的基本权利规范理论并未形成。主要围绕具体问题展开专题性基本权利规范研究,是这一阶段基本权利研究的基本特征。基本权利规范分析框架的建立既需要规范分析方法的熟练运用,也需要在宏阔、整全的体系化理论研究中予以展现。这些条件在此阶段尚未完全具备,自然也难以形成比较系统的基本权利规范分析框架理论。总体而言,基本权利规范分析框架理论在这一阶段仍然处于前期的积累和萌芽阶段。

(二)方法论争鸣与体系化建构阶段(2008-2014年)

一种理论学说的成熟既需要通过不断深耕自身的理论体系加以实现,也需要通过在理论批判和争鸣中对自身的不断反思、检视和完善来加以确证。在第一阶段,规范宪法学和宪法解释学遇到的更多是肯定和认同,基本上鲜有批判质疑的声音。在第二阶段,规范宪法学、政治宪法学和宪法社会学的学术争论无疑是这一阶段的标志性事件,也基本上贯穿了这一阶段的全过程。陈端洪2007年的著作《宪治与主权》[25]已经隐含着对规范宪法学和宪法解释学的理论批判,2008年论文《论宪法作为国家的根本法与高级法》[26]对规范宪法学和宪法解释学的批判则更加鲜明,也标志着第二阶段的正式开启。一年之后,强世功发表的《中国宪法中的不成文宪法--理解中国宪法的新视角》论文[27]进一步推动了理论反思和争鸣的进程,拓展了反思和争鸣的空间。此后,越来越多的学者参与到这场关于宪法学研究方法论的学术争鸣之中。[28]针对政治宪法学者关于宪法从何而来、什么是真实的宪法问题的追问,以及宪法社会学者关于返回何种规范、什么是真实的宪法规范的质疑,规范宪法学和宪法解释学进一步澄清了自身的观点,[29]对自身的理论进行了升级更新,对宪法学研究方法论的理解更加深刻,对规范分析方法的运用也更加娴熟。这场争论推动了中国宪法学研究多元学术流派的出现,形成了宪法解释学、规范宪法学、政治宪法学、宪法社会学多元并存互动的局面,促进了宪法学研究的繁荣发展。与此相对应,基本权利领域的研究也出现了多元化的局面。规范宪法学和宪法解释学尽管在时代判断、是否预设价值等问题上存在一些细微的差别,但在规范分析、文本释义的方法论层面是一致的,可以将其统称为宪法释义学。在这一阶段,除了宪法释义学、政治宪法学和宪法社会学意义上的研究以外,基于社会理论的基本权利研究也开始出现。[30]总体而言,以规范分析作为基本方法的基本权利释义学研究仍然是基本权利研究的主流形态。

在这一阶段,除了方法论层面的争论外,基本权利释义学具体问题的研究也得到较大发展。基本权利总论的具体问题[31]和各论的具体基本权利[32]的专题化研究进一步拓展和深化,基本权利研究的体系化倾向更加明显,不仅体系思维、体系建构成为基本权利研究的论题之一,[33]而且出现了体系性阐述基本权利原理的专著。张翔2008年《基本权利的规范建构》、[34]秦奥蕾2009年《基本权利体系研究》、[35]郑贤君2010年《基本权利原理》、[36]马岭2010年《宪法权利解读》,[37]可谓这一时期基本权利规范体系化研究的典范,对之后的基本权利研究影响至深,为我国基本权利规范分析框架的确立和基本权利规范理论的深入发展奠定了基础。其中,张翔的著作《基本权利的规范建构》对之后基本权利研究的影响最为深远。在该书中,张翔着眼于使宪法中的基本权利条款“在技术层面上成为可以适用的规范”,明确提出并阐述了基本权利分析框架的概念。同时,张翔基于“基本权利-国家义务”的基本框架和基本权利的功能分类,将基本权利的功能分为主观权利功能和客观价值秩序功能,使其与不同类型国家义务建立对应关系,建构了一个完整的基本权利规范分析框架,并通过对这一分析框架的主要环节展开深入细致阐述,形成了一个精致细密的基本权利释义学理论体系。从某种意义上说,后来的基本权利总论研究多数都受到张翔所建构的分析框架和理论体系的影响,或者是对其进一步的展开和深化,或者是与其展开学术对话和辩论。在此后的基本权利规范研究中,无论对这部著作阐述的基本权利规范分析框架及其具体理论持赞成还是反对的态度,其都是无法绕开的经典著作。

(三)本土化转型与精细化研究阶段(2015年至今)

经过前两个阶段的发展,学界对基本权利规范分析方法已经达成比较普遍的共识,并将其广泛运用到具体基本权利问题的研究之中。或许是由于德国与我国同属成文法国家,且德国基本权利理论本身所具有的体系完整、条理清晰、内容精致的特点,其在我国学界备受推崇。我国学者的基本权利研究常常在德国基本权利理论框架下展开,这使得我国的基本权利规范分析框架乃至整个基本权利释义学理论或多或少具有一定的理论移植色彩。随着研究的深入,学者逐渐意识到域外理论与我国宪法中基本权利规定和现实相互疏离的困境,开始有意识从历史变迁、理论逻辑、实践基础等方面反思既有基本权利规范分析框架及由此衍生的释义学理论。通常来讲,坚持理论研究的本土化是理论研究者的本能反应,任何一个严肃的学者都不会对本土传统和现实不管不顾而拿来主义般地移植域外的理论。在第一阶段和第二阶段,学者已经注意到基本权利研究的本土化问题,并开始思考基本权利研究本土化的目标和思路,[38]但这两个阶段的本土化思考很难说已经达到非常成熟的程度,要么主要是在宏观理念层面抽象地提及,要么只是对具体基本权利问题进行分析,并未从整体视角对基本权利研究的本土化问题展开全面系统阐述。在第三阶段,基本权利研究的本土化意识和诉求更加强烈,对既有基本权利释义学理论的反思更加系统深入,明确提出了基本权利释义学理论本土化的具体方法和路径。一方面,基本权利释义学理论的本土化命题被正式提了出来,系统反思基本权利释义学研究的文献开始出现。翟国强2015年发表的《基本权利释义学的困境与出路》是较早全面系统反思我国基本权利释义学研究的论文,至此也拉开了较大范围反思基本权利释义学的序幕。翟国强提出,基本权利释义学的研究需要根据中国的文化传统和制度现实进一步本土化,“应结合我国基本权利保障的历史进路和实践经验,超越纯粹司法导向的解释理论,构建多元导向的基本权利释义学”。[39]另一方面,学界出现了一些结合具体基本权利问题并在反思域外理论基础上进行理论建构的论著。[40]在围绕基本权利性质、效力、基本权利限制等一般原理的研究中,基本权利释义学理论的阐述与我国宪法上的基本权利条款的结合更加紧密,也常常伴随着与域外理论的对话和对域外理论的改进,还出现了围绕通信权等具体基本权利条款的释义学理论展开的学术争鸣。[41]从研究成果的数量上看,这一阶段的基本权利成果相较于前一个阶段略有下降。根据中国知网统计数据,第二阶段的7年间,基本权利主题的论文约1247篇,年均178篇。第三阶段从2015-2023年的9年间,基本权利主题的论文约1431篇,年均159篇。然而,这一阶段的研究在研究风格上更加精致细腻。以基本权利限制为例,这一阶段的基本权利限制研究已经不再满足于从宏观层面描述基本权利限制的分析框架,开始深入基本权利保护范围[42]等更为具体细微的制度细节;对于以往热烈讨论的基本权利限制法律保留、比例原则等问题,这一阶段的研究也具有了鲜明的本土化特点。[43]本土化的研究取向和精致细密的研究风格的融合,是这一阶段基本权利规范研究的显著特征。

出现这一状况既是学术发展的规律使然,也与党和国家自上而下的政策推动密切相关。2016年5月17日,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中提出“加快构建中国特色哲学社会科学”,指出“我们的哲学社会科学有没有中国特色,归根到底要看有没有主体性、原创性”,“构建具有自身特质的学科体系、学术体系、话语体系,我国哲学社会科学才能形成自己的特色和优势”。[44]2022年4月25日,习近平总书记在视察中国人民大学时指出,“加快构建中国特色哲学社会科学,归根结底是建构中国自主的知识体系。要以中国为观照、以时代为观照,立足中国实际,解决中国问题,不断推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断推进知识创新、理论创新、方法创新,使中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林”。[45]党的二十大报告又进一步强调“加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系,培育壮大哲学社会科学人才队伍”。[46]推动中国特色法学“三大体系”建设,建构中国法学自主知识体系成为了中国法学研究的核心任务。基本权利释义学理论的本土化转型回应了党和国家自上而下的中国自主知识体系建构的政策,是学界落实党和国家哲学社会科学研究部署的重要体现。

就基本权利释义学自身而言,二十多年基本权利释义学理论发展已经到了必须进行反思的阶段。理论建构需要长期的积累,也离不开丰富的实践。很长时间以来,我国基本权利释义学理论积累有限,相关实践尚未充分展开,因此,在基本权利释义学理论初创时期,对较为发达法治国家的释义学理论的参考借鉴不可或缺。在这一过程中,难免会形成对被借鉴国家的基本权利释义学理论的依赖,一定程度上的理论移植难以完全避免。遵循法释义学研究的一般逻辑,基本权利释义学体系的形成需要经历基本权利解释、概念建构和体系化三个环节。[47]一般来说,如果这一基本权利释义学知识生产的逻辑得到严格遵循,基本权利释义学的本土化是自然而然的结果,参考和借鉴域外理论并不会影响基本权利释义学的本土化。由于各国的宪法文本和历史文化背景各异,不同国家的基本权利释义学必然会呈现出不同的样态,但由于人类面临的问题的普遍性,不同国家的基本权利释义学理论必然具有共性的内容和可资相互借鉴的部分。通过参考借鉴其他国家较为成熟的基本权利释义学理论,将其理论精华融入基于本国宪法基本权利规范形成的基本权利释义学理论体系,不仅不会削弱理论的本土性,反而会提升基本权利释义学本土化的质量和水平。然而,处于初创期的理论在很大程度上很难完全按照基本权利解释、概念建构和体系化这一步骤展开。基于宪法文本的基本权利解释本应作为基本权利释义学理论建构的起点,但有时会不知不觉被基于其他国家宪法文本形成的基本权利理论所替代。尽管学者在参考借鉴域外理论时非常小心谨慎,但由于初创期理论积累所限,以域外较为成熟的基本权利释义学理论切割本国文本的现象总是会在不经意间发生。人的理性的有限性决定了任何理论的发展总是一个循序渐进、不断反思调试的过程,无法苛求初创时期的理论能够一步到位、毫无缺憾。在这一意义上说,对域外理论的依赖乃至移植是基本权利释义学理论发展不可避免的阶段,具有一定的历史合理性。

但是,随着学界对基本权利规范研究的日益深入,一些初创时期形成的基本权利释义学理论自身的逻辑困境、域外理论与本国文本的疏离、域外理论与本土实践的隔膜等问题日渐显露。如果说前两个阶段基本权利研究的主要任务是实现释义学转向,并以此确立基本权利研究的法学专业品格,那么当下基本权利研究面临的主要任务则是以中国宪法文本为起点,以法治文明交流互鉴为手段,遵循文本解释、概念提炼、体系建构依次展开、循环往复的法释义学知识生产逻辑,深入推进基本权利规范研究的本土化进程,建构本土化的基本权利释义学理论。目前,基本权利释义学的本土化在稳步有序地推进之中,虽然已经有所成就,但依然任重道远。如何进一步推进基本权利分析框架理论的本土化是学界面临的一项重要任务。

二、单重法律关系的分析框架:基本要义与三重困境

作为规范的学科,法学的独特之处在于其是围绕主体之间的权利义务关系建构而成的理论体系。明确法律所调整的社会关系,阐明蕴含于法律关系中主体之间的权利和义务是法学研究的应有之义。就基本权利规范分析框架来说,既需要从法律关系入手认识既有基本权利规范分析框架理论,也需要以法律关系为基点对既有基本权利规范分析框架加以完善。萨维尼是较早主张以法律关系为基点建构法学理论体系的法学家,其相关理论在今天仍有借鉴价值。萨维尼批判了两种实证法研究的不良倾向。第一种是摘录、汇编式的实证法研究。这种研究仅仅停留在对法源的摘录和汇编层面,缺乏“在解释基础上对各项内容进行整合、抽象,使之成为一个无矛盾的、和谐的有机体系”的过程。第二种是“哲学法学家式”的实证法研究。这种研究虽然注重法的体系性,但常常“脱离实在法的具体内容”,依靠玄思冥想的“哲学法学家式”的推理来建构理论体系。[48]为了克服这两种不良的实证法研究倾向,萨维尼坚持以法律关系为基点建构私法理论体系。[49]

萨维尼的法律关系理论对基本权利释义学研究具有重要的启发意义,以基本权利法律关系为基石建构基本权利规范分析框架是一个值得尝试的路径。一方面,以法律关系为基点建立基本权利规范分析框架,有助于研究者体系化地审视宪法中的基本权利规定,避免摘录、汇编式的基本权利规范研究。另一方面,以法律关系为基点建立基本权利规范分析框架,可以促使研究者切实回归宪法文本,将基本权利释义学理论建立在文本解释之上。这不仅可以避免研究者在体系的外衣下以关于基本权利的法哲学或政治哲学论证替代基本权利释义学论证,也可以避免研究者用域外的基本权利理论切割本国宪法中的基本权利规定。法律关系既是检视现有基本权利规范分析框架理论、看清其优势和弊端的“透视镜”,也是优化基本权利规范分析框架的切入点和基本路径。

(一)单重法律关系分析框架的基本要义

基本权利法律关系,是指宪法上的基本权利在调整一定范围的主体行为时所形成的、以权利义务为内容的社会关系,包括主体、客体、权利义务等构成要素。其中,权利和义务是最为核心和关键的要素。从法律关系的视角观察,既有基本权利规范分析框架理论坚持基本权利约束国家的传统认知,认为基本权利法律关系仅具有“基本权利-国家义务”一种关系形态,基本权利规范分析框架在“基本权利-国家义务”关系的基础上建构而成。在“基本权利-国家义务”一重关系的基础上建构基本权利规范分析框架,是既有基本权利释义学理论的基本特质。我们可以称其为单重法律关系的基本权利规范分析框架理论。具体而言,这一理论具有如下特征。

一是以“基本权利-国家义务”作为基本权利法律关系的基础,强调法律关系结构的唯一性。基本权利是何种主体享有的权利,以及这一权利对应着何种主体的义务,是基本权利释义学首先需要回答的问题。在这一问题上,既有基本权利释义学理论注意到了伴随社会变迁而产生的基本权利私人间效力问题,看到了“基本权利-国家义务”分析框架的松动,但最终都不约而同地强调“私人之间相互侵权不受宪法调控”、[50]基本权利对私法与私人关系的效力“依然还是对公权力主体的约束”,[51]需要纳入“基本权利-国家义务”的分析框架之中。也就是说,“基本权利-国家义务”关系结构虽然已经有所松动,但其作为基本权利规范分析框架的基础地位不可撼动,基本权利法律关系结构的一重性无须作出改变。

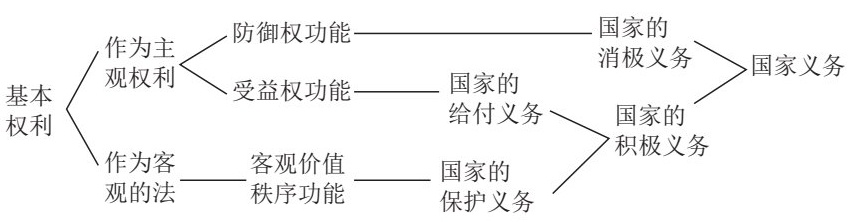

二是借助基本权利功能分类确定国家义务,替代通过自由权和社会权的二分确定国家义务。既有基本权利规范分析框架理论不满足于自由权和社会权二分的基本权利分析框架,认为自由权和社会权分类的相对性不足以使国家义务明晰化、条理化。张翔明确指出:“以‘自由权-社会权’的二分法作为分析框架,基本权利的规范内涵就没有充分厘清的可能”,[52]应通过主观权利和客观价值秩序的功能分类明确与基本权利对应的国家义务,替代借助自由权和社会权二分法来确定“基本权利-国家义务”的关系结构。由主观权利功能衍生而来的防御权功能和受益权功能对应国家的消极义务和给付义务,由客观价值秩序功能衍生而来的制度性保障功能、组织与程序保障功能、保护义务和第三人效力对应国家的积极义务,由此便形成了一个条理清晰的基本权利规范分析框架。

三是将基本权利的属性定位为主观权利和客观价值秩序双重属性。既有基本权利规范分析框架理论将防御权、受益权功能视为主观权利功能的两种形态,而将客观价值秩序视为由客观法派生而来的功能。作为主观权利,其强调基本权利与个人利益保护的相关性,基本权利主体具有请求国家作为或者不作为的资格,可以向国家提出要求其履行相应义务的请求。作为客观法,其强调基本权利对公共利益的作用,个人对此具有反射利益,基本权利主体不具有请求国家作为的资格,不能据此向国家提出要求其履行相应义务的请求;但是,当国家的积极作为对基本权利的实现不可或缺时,客观价值秩序也可以转化为主观权利,谓之客观价值的主观化。[53]张翔将这一基本权利法律关系结构和分析框架绘制为如下的结构图(图1)。[54]

图1 基本权利法律关系结构

(二)单重法律关系分析框架的三重困境

毫无疑问,单重法律关系的基本权利规范分析框架理论是清晰且富有条理的,展现了基本权利释义学的专业品格和魅力,极大地提升了基本权利研究的专业化水平。然而,单重法律关系的基本权利规范分析框架并非完美无缺,“不论在论证上、或是理由构成上,乃至于所使用的概念称语”[55]方面均具有一定的局限性,存在诸多亟待纾解的困境。

一是理论与文本的疏离。围绕宪法中基本权利条款的解释和体系化而形成理论,是基本权利释义学的内在要求。作为基本权利释义学理论,基本权利规范分析框架是否具备文本中的规范基础是评判该框架科学与否的基本标准。单重法律关系的基本权利规范分析框架理论一定程度上存在与我国宪法文本相互疏离的因素。这集中体现在基本权利作为客观价值秩序的功能设定上。就其理论起源来看,基本权利作为价值秩序最早由德国法学家斯门德在20世纪20年代提出。在斯门德提出这一理论时,德国正处于风雨飘摇之中,“一战”的战败使德意志帝国的政治、经济和社会处于濒临崩溃的边缘。斯门德试图以宪法的价值实现当时德国的国家整合,而基本权利以其鲜明的价值内涵恰恰可以发挥这一功能,于是便产生了基本权利作为价值体系的理论。这一理论具有鲜明的反实证主义的理论立场。斯门德将耶利内克和凯尔森为代表的实证主义国家法理论作为批判对象,对基本权利条款的规范含义并不关心,甚至反对对基本权利条款作技术性的解释,而是强调基本权利与生活秩序的联系,注重揭示基本权利条款背后的价值和文化内涵。在斯门德看来,“基本权利体系是真正的精神科学研究的对象”,是“一个价值或法益的、文化的体系”。[56]后来,基本权利作为价值体系的理论最终被德国联邦宪法法院在吕特案等一系列裁判中所运用。吕特案判决书写道:“基本权利是民众防御国家侵害的权利,保障个人的自由领域免受公权力侵害是基本权利最重要的内容”,“但是,同样正确的是,基本法并无意成为价值中立的体系,也已在它的基本权利章中建立起一套客观的价值秩序”,可以“有效适用于各法律领域”。[57]值得注意的是,无论是斯门德的整合理论还是吕特案判决,都没有阐明基本权利为何成为“有效适用于各法律领域”的价值秩序。对这一问题作出清晰阐述的学者是德国法学家阿列克西。他认为,基本权利作为价值秩序源于对基本权利主体、相对人、客体的三重抽象。基本权利原本作为调整国家和私主体之间关系、防御国家侵害的权利,经过三重抽象后便成为了基本权利不受侵害的普遍价值,于是便可以辐射到所有法律领域。[58]

基本权利价值秩序学说在德国广受批评。卡纳里斯认为,“‘基本权利规定不仅含有主观权利,也含有客观规范’不过就是一句废话”,“‘决定价值的’这一限定语更是陈词滥调,毕竟规范体系中任何一个层级上的无数规范都包含价值评价,并在相互冲突中的价值、利益等之中作出决断”。[59]在卡纳里斯看来,基本权利作为价值秩序似乎并没有对基本权利规范作出任何具有实际意义的解释,只是重复了一个不言自明的常识。如果说卡纳里斯的批评尚停留在基本权利作为价值秩序的必要性方面,博肯福德则从根本上否定基本权利作为价值秩序的可行性。博肯福德认为,基本权利作为价值秩序“在具体意义上实现了相关权利的实质内容,但在文本的文义、句法和语境中找不到足够的依据”。[60]在博肯福德看来,将基本权利作为适用于各法律领域的价值秩序的根本问题,并非其重复了一个不言自明的常识,而是这一论证是否属于法释义学论证的问题。客观而论,博肯福德的批评的确切中要害。在法释义学上,基本权利的主体、相对人、客体均是属于解释的对象而非抽象的对象。经过这一抽象过程推导基本权利价值秩序是一种法哲学或者政治哲学的论证而非释义学论证。事实上,不仅批判基本权利作为价值秩序的学者否认这一理论的法释义学属性,就连这一理论的创立者斯门德也承认这一理论的非释义学性质。斯门德明确指出,“宪法在一定程度上对技术性问题是漠不关心的”;[61]基本权利体系并非法学研究的对象,[62]如果不运用“非法学的”“精神科学的方法”,“就不会有令人信服和成效卓著的国家理论和宪法理论”。[63]基本权利作为价值体系的理论,就是斯门德贯彻其用“非法学的”“精神科学的方法”研究宪法的理论成果。以一种非释义学的方式理解和阐述基本权利,并非斯门德无心插柳的结果,而是其为了实现国家整合的理论目的、发挥基本权利作为国家整合工具而有意为之。

在我国语境中,基本权利作为价值秩序同样会面临类似博肯福德和卡纳里斯的批评,基本权利作为价值秩序本身并没有错,但“透过基本权利的价值化与客观功能”,论者“往往已经不是单纯在解释宪法,而是对宪法,特别是基本权利,采取一种实质性理解方式,借机把特定的价值观,灌输到原本不见得(只)容纳这种特定价值观的”宪法规范之中。[64]作为一种对基本权利规定的实质性理解,基本权利作为价值秩序一定程度上已经绕开了宪法中基本权利的具体规定,在我国宪法中是否具有规范基础,这一理论是否属于法释义学理论不无疑问。我国的基本权利规范分析框架应当如何安放基本权利价值秩序,究竟是将其彻底丢弃,还是对其进行理论改造后纳入基本权利规范分析框架之中,值得进一步深入研究。

二是理论自身的逻辑困境。“基本权利-国家义务”的对应关系是单重法律关系基本权利规范分析框架的基础,基本权利规范分析框架建立在这一基础之上。在这一理论中,基本权利私人间效力之所以被认为导致了“基本权利-国家义务”分析框架的松动而非改变,原因在于其被作为基本权利客观价值秩序功能的一项子功能,并未改变“基本权利-国家义务”这一分析框架的整体结构。这里值得探究的问题是:第一,从价值秩序功能推导基本权利私人间效力是否必要。在既有理论框架中,所谓基本权利私人间效力主要强调法院的民事裁判活动应受基本权利的约束。暂且不论在德国语境中是否有必要从客观价值秩序推导私人间效力,就我国《宪法》而言,第33条第3款已经明确规定国家具有“尊重和保障人权”的义务,司法机关作为国家机关在司法裁判中当然具有保护基本权利的义务;在这种情况下,将基本权利抽象为可以辐射所有法律领域的价值秩序,再从价值秩序推导出基本权利私人间效力,这一论证多少有些画蛇添足,违背了“若无必要,勿增实体”的思维经济原则。第二,概念逻辑是否自洽。所谓效力,是指法律上的约束力。与此相对应,基本权利的私人间效力是指基本权利对私人的约束力。既有理论一方面强调基本权利的私人间效力,另一方面又坚持恪守“基本权利-国家义务”的一元化关系结构,认为基本权利对私人的效力只有通过国家履行保护义务才能获得正当性,基本权利私人间效力的本质仍然是基本权利对国家的约束,需要通过对国家的效力的转介才能完成。由于该效力的实现经过了国家的转介,于是被称为基本权利的“间接效力”。然而,效力作为表征法律权利或义务对某些主体具有约束力的概念,其基本体现方式是效力的直接性。没有对主体的直接约束力,就谈不上效力。与效力不同,效用是一个表征效果、作用和影响的概念,其既可以通过直接的方式体现,也可以通过间接的方式显示。通过基本权利对国家的约束力所实现的基本权利对私人的作用充其量仅是一种效用,称为效力似乎有些名实不符。第三,私人自治何以保障。与美国的国家行为理论为基本权利私人间效力设定私主体间存在“国家行为”的事实条件不同,源自德国的基本权利私人间效力理论是无事实条件限定的基本权利效力理论,这无疑赋予了公权力主体以基本权利价值辐射为名干预私人关系的广泛裁量空间,使得私人自治受到极大威胁。由此,基本权利私人间效力被纳入“基本权利-国家义务”的关系结构是否妥当,是否有必要将基本权利私人间效力从“基本权利-国家义务”的关系结构中分离出来,设置独立的“基本权利-私主体义务”关系结构,是值得进一步研究的问题。

三是主观权利和客观法双重属性的疑惑。如果说“基本权利-国家义务”是单重法律关系基本权利规范分析框架的基础,主观权利和客观法的双重属性就是这一分析框架的中枢。经过将基本权利作为主观权利分解为防御权功能和受益权功能,将客观法功能确定为客观价值秩序功能,以及使各项功能与不同类型国家义务连接,一个条理清晰、层次多元、体系严密的基本权利法律关系结构及其分析框架就得以形成。但是,无论基本权利的主观权利功能还是客观法功能都具有值得商榷之处。

在基本权利的主观权利功能方面需要商榷的是:第一,自由权的受益权功能缺乏宪法规范基础。既有理论认为,防御权功能和受益权功能是每个基本权利都具有的功能,且这两个功能与客观价值秩序功能相互平行。“防御权功能是指基本权利所具有的要求国家不予侵犯的功能。”“受益权功能是指公民基本权利所具有的可以请求国家作为某种行为”的功能。[65]对于人身自由、人格尊严、通信自由等自由权来说,防御权功能是基本权利的应有之义,基本权利的防御权功能在释义学层面当然可以成立。问题是,受益权功能的规范基础何在?除非将自由权条款与其他基本权利条款连接后作出体系解释,否则,仅就自由权条款来说无法推导出法释义学意义上的受益权功能。也就是说,受益权功能只能作为自由权的衍生功能,而不能作为原生功能。在既有理论中,客观价值秩序功能也是自由权衍生而来的功能,就内容而言将自由权的受益权功能放到客观价值秩序功能更为妥当,但这又会推导出客观功能包含主观功能,二者自相矛盾。如何妥帖地放置自由权的受益权功能是值得继续推敲的地方。第二,社会权的防御权功能会遮蔽社会权所包含的自由权内容。对于劳动权、受教育权等社会权来说,受益权功能是这些权利的应有之义,当然可以成立,问题出在这些权利的防御权功能上。如果我们承认劳动权、受教育权等社会权具有劳动自由、受教育自由的自由权属性,那么这些自由权的属性实质上构成了一个新的自由权。也就是说,“社会权的自由权侧面”这种说法本身并不当然成立,与其说劳动自由、受教育自由是劳动权和受教育权作为社会权的自由权侧面,不如说它是劳动权、受教育权等社会权条款所包含的、可以与其分离并独立存在的自由权,视为两个权利更为妥当。按照基本权利具有主观权利(防御权、受益权)和客观价值秩序双重功能的理论分析,社会权所包含的自由权也应当具有这双重功能。既有理论将社会权中所包含的自由权只作为社会权的一个侧面-防御权功能,无形中就将其作为自由权所具有的受益权功能和客观价值秩序功能抹掉了。第三,受益权功能和客观价值秩序功能的内容重复。客观价值秩序功能,是要求“公权力必须自觉遵守”,并“尽一切可能去创造和维持有利于基本权利实现的条件”的功能形式。“[66]受益权功能与客观价值秩序功能除了在主观法义务和客观法义务的义务定位方面存在差异外,在义务内容上并无实质差别。由此引发的疑问是,同样的义务内容为何既对应受益权功能又对应客观价值秩序功能?这说明防御权功能、受益权功能、客观价值秩序功能的基本权利功能分类并不是特别周延,如何在法释义学层面对基本权利进行功能分类是一个有待进一步厘清的问题。

在基本权利的客观法功能方面需要商榷的是:第一,由基本权利衍生而来的义务何以成为客观法义务。在私法上,权利和义务具有一一对应的属性,权利必然对应义务,义务通常也对应权利。在公法上则不同,权利必然对应义务,义务却不一定与权利直接对应。从这一意义上说,客观法义务是公法上的专有概念,其表征着公法义务在一定情形下与权利的分离,及其不能被私主体主张和请求的属性。宪法规范主要由基本权利规范、国家机构规范和国家目标规范三种类型构成。国家机构规范和国家目标规范确立的国家义务通常是客观法义务,并不与权利相对应。基本权利规范则不同,其作为基本权利规范的本质就在于与其对应的国家义务可以被权利主体所主张和请求。如果基本权利规范所确定的国家义务被认定为客观法义务,一定程度上是将基本权利规范等同于国家目标规范,使权利和义务之间产生了断裂。正是由于这一原因,阿列克西才提出了“避免权利与义务间的断裂,唯一的选择就是从保护义务条款中导出保护性权利”的理论。[67]第二,客观法义务主观化的逻辑是否自洽。作为与基本权利的主观权利面向所指向的义务相并列的义务形式,设置客观法义务的目的在于“赋予基本权利以更强的实效性”,然而,“仅仅对国家课以义务,不赋予个人权利却使得这种有效性大打折扣了。这就产生了将客观价值秩序‘再主观化’的必要”。[68]于是,基本权利的客观法功能就形成了一个“基本权利→客观法义务→主观法义务”的演化结构。这种论证逻辑化解了客观法义务的定位导致客观法功能弱化的质疑,使其切实起到补强防御权面向的效用。然而,由此引发的疑问是,既然基本权利积极维度上的功能最终可以导出主观法义务,那么,设置客观法义务这一中间环节以及客观法义务的主观化论证就并非必要的步骤。舍弃客观法功能的设置,将其各项功能纳入主观权利功能的范畴并对其作出必要限定,进而直接将基本权利在积极维度上对应的国家义务归结为主观义务,反倒更为合理。

三、双重法律关系的分析框架:理论逻辑与内容构成

从上述分析看出,单重法律关系的基本权利规范分析框架的确展示了基本权利释义学理论的独特魅力,但是,从我国宪法文本出发建立基本权利规范分析框架的任务并未彻底完成。“基本权利一国家义务”的关系结构基础、基本权利作为主观权利和客观法的双重属性、国家义务的形态和构成都有待进一步厘清。在方法论层面,需要严格遵循法释义学知识生产的方法论,切实回归宪法文本,在基于文本解释的基础上形成理论。在具体内容层面,权利分类与功能分类之间关系的澄清,私人间效力在基本权利法律关系结构中的安放,基本权利属性的确立,是厘清基本权利规范分析框架的关键环节。

(一)自由权、社会权分类与功能分类的兼容

既有基本权利法律关系结构理论总体上否定以自由权和社会权二分为基础建构基本权利规范分析框架,认为“以‘自由权-社会权’的二分法作为分析框架,基本权利的规范内涵就没有充分厘清的可能”,[69]故而以基本权利功能分类替代自由权和社会权分类来建构基本权利规范分析框架。自由权和社会权的确存在权利内容重叠复合的特征,个别自由权具有社会权的侧面,[70]社会权也具有自由权的内容,这导致其在实现国家义务的类型化和条理化方面有着明显的不足。但是,这并不能否定自由权和社会权二分在建构基本权利分析框架中的基础性作用。

首先,自由权和社会权的分类是契合我国宪法文本的分类形态。分类是根据事物的特点对事物加以归类的活动,是人类认识事物、开展科学研究的基本方法。科学的分类是类型化研究的基础,如果类型划分不具有科学性,类型化的研究也就丧失了其应有的价值,建立在此分类基础上的理论体系也会坍塌。作为一种法释义学上的分类,自由权和社会权的分类具有我国宪法文本上的规范基础。所谓自由权,就是“排除国家权力对个人领域的介入,以保障个人自由的意思决定和活动”的基本权利。”[71]我国《宪法》第34条规定的选举权与被选举权、第35条规定的表达自由权、第36条规定的宗教信仰自由权、第37条规定的人身自由权、第38条规定的人格尊严权、第39条规定的住宅安全权、第40条规定的通信权、第41条规定的监督权、第47条规定的文化自由权都可以纳入这一范畴之中。比较特殊的是选举权、被选举权、表达自由权、监督权,其除了具有其他自由权共同的特征外,还具有参与国家公共事务管理的内容,故有学者将其作为一个独立的权利类型-参政权。[72]这种划分具有合理意义,也是一种具有深厚学术史渊源的理论。耶利内克的地位理论就将参政权作为一种独立的权利类型。[73]但是,如果从消极自由和积极自由两个维度来界定自由的含义,将消极自由理解为免于强制和干预的自由,积极自由理解为自己做自己主人的自由,[74]消极自由权和积极自由权都属于广义上的自由权。参政权属于积极自由权,[75]将参政权等积极自由权纳入自由权的范畴可以成立。

所谓社会权,是指“要求国家给予积极照顾,以使社会性的、经济性的弱者能够营构“值得作为人的生活'”的基本权利。[76]在世界各国的宪法中,自由权是普遍规定的基本权利,社会权却并非如此。例如,德国基本法虽然具有社会国原则的规定,但基本权利条款基本上是自由权条款,并没有规定社会权条款。[77]美国亦是如此,其权利法案中没有规定社会权条款,福利性的权利在美国只是法律权利而“不是宪法权利”。[78]就我国宪法而言,社会权具有非常特殊的意义。在我国宪法第二章设置的18个基本权利条款中,第33条系概括性条款,第34条至第41条和第47条属于自由权条款,第42条至第46条、第48条至第50条规定的劳动权、休息权、受教育权、获得物质帮助权,老人、妇女、儿童等特殊群体的权利均可以纳入社会权的范畴。从数量上看,社会权条款可谓占据基本权利条款的半壁江山。从内容上看,社会权条款与我国社会主义根本制度密切相关,是社会主义根本制度在基本权利领域中的体现。当然,与自由权不同的是,社会权除了具有要求国家提供给付层面的权利内容外,还包括免于强制干预的自由权内涵。但是,这丝毫不影响社会权作为一种独立的权利类型的意义。通过将社会权所包含的自由权内涵归入自由权的范畴,使其适用自由权的原理,这一问题便可以得到很好的解决。自由权和社会权的二分法契合我国宪法文本,符合类型学的一般原理,具有重要的学术价值,可以作为我国基本权利释义学的概念加以使用。

其次,自由权和社会权的分类具有不可替代性。基本权利的功能包含两个不同层次:原权利功能和体系功能。原权利功能是指由具体基本权利条款所确定的功能。以人身自由权为例,鉴于人身自由权是由《宪法》第37条所规定的权利,人身自由权的原权利功能就是指由《宪法》第37条直接确定的功能。仅从第37条的规定来看,人身自由权是权利主体自由支配自己身体而免于其他任何主体强制和干预的自由。在功能对象方面,人身自由权指向的对象是权利主体以外的所有主体;在功能内容方面,人身自由权是防御来自其他主体强制和干预的防御性权利。原权利功能是基本权利的基础功能,但并不是基本权利功能的全部。“法规范并非彼此无关地平行并存,其间有各种脉络关联”,“发现个别法规范、规整之间,及其与法秩序主导原则间的意义脉络,并以得以概观的方式,质言之,以体系的形式将之表现出来,乃是法学最重要的任务之一”。[79]对基本权利功能的理解需要结合原权利功能和体系功能作出综合判定。与原权利功能不同,体系功能是指经对具体基本权利条款进行体系解释后所确立的基本权利功能,其是由原权利功能衍生而来的功能形态。体系功能的确定需要结合确定原权利功能的具体基本权利条款和其他条款进行综合判断,尤其是需要结合概括性权利条款加以判定。同样以人身自由权为例,人身自由的体系功能需要根据第37条人身自由条款和第33条第3款国家尊重和保障人权条款加以确定。第33条第3款确定了人权相对于国家的两个功能:受尊重功能和受保障功能。其作为概括性条款的性质决定了,人权的受尊重功能和受保障功能会辐射到包括人身自由权在内的所有基本权利之中,从而导致人身自由权的功能在原权利功能的基础上发生变化。在功能对象方面,人身自由权的对象由权利主体以外的所有主体限缩到国家;在功能内容方面,人身自由权的受尊重功能和受保障功能拓展了原权利功能,使其除了具有防御性的原权利功能外,还具有了受保障的功能;原权利功能和体系功能共同构成人身自由权的功能体系。当我们在讨论基本权利的功能时,有必要区分基本权利的原权利功能和体系功能:既要避免以原权利功能作为基本权利功能的全部,从而陷入萨维尼所批判的摘录、汇编式法律解释的怪圈;也要避免以体系功能完全替代原权利功能,从而导致不同类型的基本权利的特殊功能被忽略。杰克·唐纳利曾说:“所有的权利既有“积极'的相关义务,也有“消极'的相关义务。我们姑且假定,在许多典型的环境下,许多权利主要具有积极的相关义务,或主要具有消极的相关义务。”[80]这句话主要指基本权利的体系功能而非原权利功能。从原权利角度考量,除了知情权等个别自由权以外,绝大多数自由权并不具有社会权的侧面。所谓自由权的社会权侧面,在大多数情况下是指自由权的体系功能而非原权利功能。芦部信喜对这一问题的论述颇为深刻。他在论及自由权的社会权侧面时,并没有使用全称判断,而是使用了个别举例(知情权)和“有时”的表述,[81]这说明在芦部信喜的眼中自由权的社会权侧面并非普遍现象。这也说明,在基本权利规范分析框架中忽略自由权和社会权的二分难以令人信服,应当为这一分类留有一席之地。

与自由权略有不同的是,每个社会权在原权利层面上既具有社会权的内涵,也包括自由权的内涵。也就是说,从原权利功能层面看,规定自由权的具体基本权利条款仅包含该项自由权内容,而规定社会权的具体基本权利条款除了包含该社会权内容外,还包含自由权内容。例如,受教育权条款除了包含以要求提供教育给付为内容的社会权之外,还包含教育选择自由的内容,由此,当使用受教育权这一概念来表征受教育权条款的权利内容时,就必须强调其在原权利意义上具有要求提供教育给付的内涵外,还具有教育选择自由的内涵。劳动权同样如此,也具有要求提供劳动给付和劳动自由两方面内涵。但是,这丝毫不影响社会权作为一种独立权利类型的存在价值,更不能成为在基本权利法律关系结构或者分析框架中忽略社会权的理由,而是说对社会权的认识需要考虑社会权本身的特殊性。如前所述,将社会权的复合性视为自由权和社会权两个侧面是不妥的,而是应当作为两个权利来看待。质言之,对社会权的规范分析除了需要考虑社会权本身的功能以外,还需要关注社会权条款所包含的自由权内涵;对于社会权包含的自由权的法律关系结构的分析,应当纳入自由权分析框架之中。可见,恪守法释义学的一般逻辑,基本权利规范分析框架的建构不宜脱离自由权和社会权的分类,而是应当在自由权和社会权二分的基础上进行。

最后,自由权和社会权二分的原权利功能分类可以与体系功能分类兼容。以上关于自由权和社会权二分对厘清基本权利法律关系结构、确立基本权利规范分析框架的意义的阐述,并非说基本权利规范分析框架仅仅借助自由权和社会权二分的原权利功能分类就可以自足,更不是对其他功能分类的排除。自由权和社会权二分是根据权利性质差异对基本权利所作的分类,但也包含功能分类的内容,只不过它体现的是原权利功能。这一分类的优势在于,它能够实现基本权利规范分析框架与文本的高度契合,避免权利的遗漏。当然,这一分类的弊端也显而易见,它毕竟是基本权利功能的一部分,无法呈现基本权利的体系功能。忽略自由权和社会权二分的基本权利规范分析框架,很难说是周延的基本权利释义学理论,但停留于自由权和社会权二分的基本权利规范分析框架,只是一种比较粗浅的基本权利释义学形态。较为妥当的做法是,将自由权和社会权二分的原权利功能分类作为厘清基本权利法律关系结构及分析框架的第一步,需要在此基础上向体系性整合的阶段迈进,结合基本权利的体系功能完成基本权利法律关系结构及分析框架的建构。

(二)主观权利-客观价值秩序双重属性的调整

如果说“基本权利-国家义务”是单重法律关系基本权利规范分析框架的逻辑起点,那么,基本权利的主观权利和客观价值秩序双重功能就是这一分析框架的中枢。该双重功能也被上升到基本权利属性的高度加以认识,因而又被称为基本权利的双重属性。在这双重属性中,主观权利属性(防御权、受益权)和客观价值秩序属性都颇具争议,基本权利规范分析的困境多数也因此产生。化解这一问题的方法是恪守法释义学的基本逻辑,在明确基本权利功能确定的规范依据基础上解析基本权利的属性。

首先,《宪法》第33条第3款“国家尊重和保障人权”条款是确定基本权利属性的规范基础。基本权利属性表征基本权利功能的一般理论,其规范基础只能源于基本权利概括性条款,具体基本权利条款难以堪此重任。在我国宪法中,概括性基本权利条款有两个,一个是第33条第3款概括性权利条款,另一个是第51条概括性权利限制条款。第51条作为概括性权利限制条款显然不属于确立基本权利功能的条款,可以直接予以排除。第33条第3款“国家尊重和保障人权”是在高度抽象的层面规范国家与人之间的权利义务关系,其中蕴含着人权相对于国家的受尊重和受保障双重功能,以及国家相对于人权主体的尊重义务和保障义务。作为概括性权利条款,其规范内涵可以辐射到所有具体基本权利条款之中。由此可知,所有具体基本权利都具有受国家尊重和受国家保障双重功能,对应国家的尊重义务和保障义务。自由权对应自由权尊重义务和自由权保障义务,社会权对应社会权尊重义务和社会权保障义务。

其次,人权的受尊重功能和受保障功能均具有权利的属性。在单重法律关系基本权利分析框架中,基本权利双重功能中的一重属于主观权利功能,另一重属于客观法功能。从“国家尊重和保障人权”条款的规范基础出发,基本权利的受尊重功能和受保障功能究竟属于主观权利功能还是客观法功能暂且不论,由于“尊重”和“保障”被并列规定于概括性条款中,至少可以确定的是这双重功能的属性应当相同,不应当出现一重是主观权利功能、另一重是客观法功能的情形。同时,从“国家尊重和保障人权”条款所确定的人权和基本权利的本质出发,受尊重功能和受保障功能都应当具有主观权利的属性,可被称为受尊重权和受保障权,分别对应国家的尊重义务和保障义务。由此,基本权利的主观权利和客观价值秩序双重属性就调整为了基本权利的受尊重权和受保障权双重主观权利属性。将这一功能分类嵌入“基本权利-国家义务”的关系结构以及自由权和社会权的分类,“基本权利-国家义务”关系结构就分化出自由权的受尊重权和受保障权属性和社会权的受尊重权和受保障权属性,分别对应自由权尊重义务、自由权保障义务、社会权尊重义务和社会权保障义务。在这一关系结构中,单重法律关系基本权利分析框架中所具有的防御权和受益权功能,并未被完全放弃,但其只是受尊重权和受保障权的一个侧面;作为表达免于干预和侵害内涵的防御权,其只与自由权相关,对应着自由权的受尊重权属性,社会权的受尊重权属性与防御权没有任何关联;社会权的受尊重权属性体现为对权利主体的物质给付,也可以称为受益权。

在现代汉语中,尊重是指“尊敬、敬重”,或者“重视并严肃对待”;[82]保障则用保护来解释,是指“保护(生命、财产、权利等),使不受侵犯和破坏”。[83]尊重在文义上是一个表征双方关系的概念,而保障则是一个既可以表征双方关系又可以表征三方关系的概念。据此,在权利义务关系的主体层面,“受尊重权-国家尊重义务”和“受保障权-国家保障义务”属于两种关系结构类型。受尊重权关系是“私主体-国家”双方关系结构,受保障权关系则既可以是“私主体一国家”双方关系结构,也可以是“私主体-国家-私主体”三方关系结构。

最后,基本权利客观价值秩序不作为基本权利的功能之一,并不意味着基本权利作为客观价值秩序被彻底丢弃。客观价值秩序包含两重含义:客观法和价值秩序。基本权利包含于客观法规定之中,基本权利的客观法功能不言自明,将基本权利的功能界定为受尊重权和受保障权双重主观权利,并不否定基本权利的客观法功能。至于基本权利作为价值秩序,其虽然不再作为基本权利的功能之一,但其仍然具有理论工具意义。在“受尊重权-国家尊重义务”及其对应的“私主体-国家”双方关系结构中,由于主体范围是明确的,基本权利作为价值秩序没有实际意义。在“受保障权-国家保障义务”及其对应的“私主体一国家-私主体”三方关系结构中,双方私主体之间的关系需被清晰界定,需明确是否所有的私主体关系都被包括其中,抑或仅有部分私主体关系被纳入这一关系结构。通常而言,私主体之间的关系是民事关系,并非基本权利关系。为了避免混淆基本权利关系和民事权利关系,私主体的范围需被作出必要限定。此时,基本权利作为价值秩序具有用武之地,其可以作为确定私主体关系范围的理论工具。既然“私主体-国家-私主体”关系结构是基本权利关系结构的一种类型,这一关系结构中的私主体关系就不能脱逸出基本权利价值秩序可以覆盖的关系范围。

(三)“基本权利-私主体义务”关系结构的独立

为了克服单重法律关系基本权利规范分析框架的弊端,需要将“基本权利-私主体义务”从“基本权利-国家义务”关系结构中分离出来,作为一个独立的基本权利法律关系类型,进而确立基本权利法律关系的双重结构。当然,这种双重结构并非适用于所有基本权利,它只对部分自由权具有适用性。

第一,对宪法明确规定基本权利私人间效力的自由权具有适用性。我国宪法中具有多个明确规定基本权利对私人具有效力的自由权条款。第36条第2款规定:“任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。”这里的“社会团体和个人”属于私主体,该条确立了私主体不得侵犯宗教信仰自由的义务。第40条规定“任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密”。该规定中的“任何组织和个人”包括了私主体,同样确立了私主体不得侵犯通信权的义务。除此以外,第41条规定了“任何人不得压制和打击报复”公民的申诉、控告或者检举的内容,同样可以理解为设定了私主体不得侵犯申诉控告检举权的义务。

第二,对具有公共性的自由权具有适用性。基本权利的分类是基本权利理论中的基础问题,学界形成了形态各异的基本权利类型划分,除了自由权、社会权二分法外,还有消极权利、积极权利二分法,自由权、参政权、社会权三分法,免于国家干预的自由、参与国家事务的自由以及国家给予的自由三分法等。[84]总体来看,学界对基本权利的分类都是粗线条式的划分,一般只对基本权利作出一级划分,较少对各种不同类型的权利进行内部的二级乃至更为细致的划分。这种分类方式难免会忽略一些权利的独特性。对于自由权来说,除了可以根据权利的内容分为精神权利、物质权利、人身权、人格权之外,还可以根据权利是否具有公共性为标准分为个体性权利和公共性权利。所谓个体性权利,是指基本权利所保护的利益只与个体利益相关,不具有公共性。例如,第37条规定的人身自由权、第38条规定的人格尊严权、第39条规定的住宅安全权、第40条规定的通信权等属于个体性权利。而公共性权利则是指基本权利所保护的利益除了具有个体性以外,还具有一定的公共性,该权利是确保权利主体参与国家公共事务和社会公共事务管理的权利。例如,第35条规定的表达自由权、第41条规定的监督权、第47条规定的文化自由权属于公共性权利。长期以来,个体性权利和公共性权利的分类被学界普遍忽视。实际上,这种分类关乎基本权利的效力问题,是至关重要的一种基本权利分类。正是由于没有注意到个体性权利和公共性权利的基本权利分类,也就忽略了公共性权利在权利效力,尤其是具有公共性的自由权的私人间效力的特殊性。

如果仅从《宪法》第二章“公民的基本权利和义务”的规定看,结合具体基本权利条款和第33条概括性条款可以得出基本权利的效力对象是国家的结论。这似乎意味着除了第36条、第40条明确规定基本权利对私主体具有效力的自由权条款外,其他权利对私主体不具有效力。然而,基本权利章并非孤立的存在,对其理解和解释还需要结合总纲中的规定进行。《宪法》第2条第1款规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。”“人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。”该条从宏观上确认了人民作为国家权力所有者,以及参与国家和社会公共事务管理的主体资格。结合该条和各项自由权条款,自由权不仅是对人的尊严的宪法确认,也具有管理公共事务的工具性权利属性。这决定了那些具有公共性的自由权不仅对国家公权力主体具有效力,而且对影响公共利益的社会公权力主体也具有效力,从而形成了基本权利私人间效力的新类型。

第三,基本权利对包含国家权力因素的私主体的效力应被纳入“基本权利-私主体义务”关系结构之中。在基本权利私人间效力问题上,尽管学界对间接效力说、保护义务说充满分歧,但对国家行为说却保持了高度一致的认同。原因在于,国家行为说坚守了基本权利约束国家的传统理论,符合基本权利约束国家的宪法规定。在我国语境中,基本权利对包含国家权力因素的私主体具有效力,仍然在《宪法》第33条第3款“国家尊重和保障人权”条款的规范射程之内。值得追问的是,既然这种基本权利私人间效力是基本权利约束国家的延伸,那么,其究竟应纳入“基本权利-国家义务”关系结构,还是纳入“基本权利-私主体义务”关系结构?答案是后者。一方面,私主体是否属于包含国家权力因素的私主体是一种事实认定,其与根据宪法和法律授权行使国家权力的主体有着根本的不同。另一方面,这种基本权利私人间效力的规则也有异于基本权利对国家的效力。在基本权利约束国家的维度上,国家对基本权利的限制要遵循法律保留、比例原则的约束。在基本权利私人间效力方面,这些原则并不必然适用,即使适用也需要在强度上作出调整。

结论

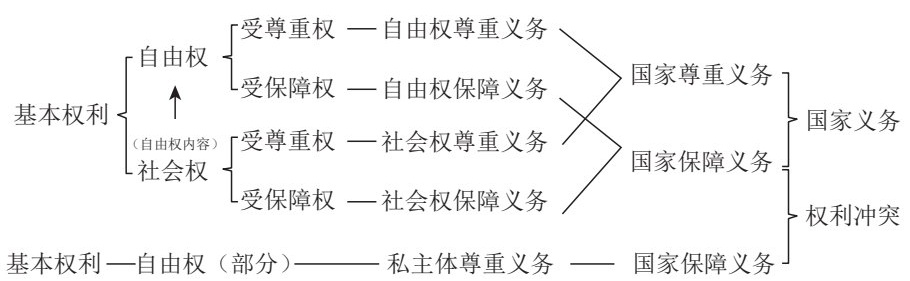

基本权利规范分析框架理论的产生和发展,折射出我国基本权利理论研究方法论的变迁和演进过程。这一理论产生于基本权利理论研究的释义学转向基本完成和体系化建构时期,并伴随基本权利释义学理论本土化进程的推进而逐步优化和改进。遵循基本权利释义学知识生产的一般逻辑,基本权利规范分析框架应当由单重法律关系的基本权利规范分析框架调整为双重法律关系的规范分析框架。基本权利法律关系除了包含“基本权利-国家义务”这一重关系结构外,还包含“基本权利-私主体义务”关系结构。在具体内容上,基本权利规范分析框架需要在自由权和社会权二分的基础上结合基本权利的受尊重权和受保障权功能加以确定。这一双重法律关系结构的基本权利规范分析框架如图2所示。

图2 双重法律关系结构的基本权利规范分析框架

图2较为清晰地展现了双重法律关系的基本权利规范分析框架的基本形态,具体包括以下几个方面内容:

1.基本权利法律关系具有两种不同的关系结构类型,形成两种不同分析框架:(1)以“基本权利-国家义务”为基本内容的分析框架;(2)以“基本权利-私主体义务”为基本内容的分析框架。

2.对于基本权利法律关系的分析,自由权和社会权二分的权利分类是基础,基本权利的规范分析需要在自由权和社会权分类的基础上进行。

3.在“基本权利-国家义务”分析框架中,基本权利具有受尊重权和受保障权双重属性,分别对应国家的尊重义务和保障义务。国家尊重义务分为自由权尊重义务和社会权尊重义务,国家保障义务分为自由权保障义务和社会权保障义务。

【注释】

基金项目:本文系教育部人文社会科学研究规划基金项目“土地流转背景下村民自治制度完善研究”(19YJA82002)和教育部哲学社会科学研究重大专项项目“中国自主法学知识体系的概念体系研究”(2023JZDZ014)的阶段性成果。

[1]基本权利规范分析框架具有宏观分析框架、中观分析框架和微观分析框架之分。本文系在宏观层面讨论基本权利规范分析框架,属于宏观分析框架。微观分析框架是针对基本权利宏观分析框架中的某个具体环节所设定的分析框架,比例原则分析框架(目的正当性、适当性、必要性、均衡性)属于微观分析框架。中观分析框架则是介于宏观和微观之间的基本权利规范分析框架,基本权利限制的合宪性分析框架(基本权利保护范围、基本权利干预、基本权利干预的正当化),属于基本权利中观分析框架。

[2]参见张翔:《基本权利的规范建构》,高等教育出版社2008年版,第37-46页。

[3]参见姜峰:《宪法的结构性与公共审议功能-兼对全能论宪法观的反思》,载《中国法律评论》2020年第6期。

[4]参见陈景辉:《宪法的性质:法律总则还是法律环境?从宪法与部门法的关系出发》,载《中外法学》2021年第2期;翟小波:《中立的,还是全面的?-一个关于宪法性质的理论》,载《苏州大学学报(法学版)》2022年第4期。

[5]参见李忠夏:《社会本位的中国基本权利功能体系构建》,载《中国法学》2024年第5期。

[6]参见李海平:《基本权利客观价值秩序理论的反思与重构》,载《中外法学》2020年第4期;李海平:《基本权利的国家保护:从客观价值到主观权利》,载《法学研究》2021年第4期。

[7]张文显:《二十世纪西方法哲学思潮研究》,法律出版社2006年版,第4页。

[8]参见林来梵:《从宪法规范到规范宪法:规范宪法学的一种前言》,法律出版社2001年版。

[9]参见陈端洪:《论宪法作为国家的根本法与高级法》,载《中外法学》2008年第4期。

[10]参见张翔:《基本权利的规范建构》,高等教育出版社2008年版。

[11]参见翟国强:《基本权利释义学的困境与出路》,载《当代法学》2015年第6期。

[12]参见费善诚:《我国公民基本权利的宪法诉讼制度探析》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2001年第4期;朱应平:《适用宪法处理齐玉苓案并无不当》,载《华东政法学院学报》2001年第6期;肖蔚云:《宪法是审判工作的根本法律依据》,载《法学杂志》2002年第3期;秦前红:《关于“宪法司法化第一案”的几点法理思考》,载《法商研究》2002年第1期;朱福惠:《公民基本权利宪法保护观解析》,载《中国法学》2002年第6期;韩大元:《论社会变革时期的基本权利效力问题》,载《中国法学》2002年第6期;徐振东:《宪法基本权利的民法效力》,载《法商研究》2002年第6期;邓世豹:《论公民基本权利的司法适用性》,载《法学评论》2003年第1期;殷啸虎:《公民基本权利司法保障的宪法学分析》,载《法学论坛》2003年第2期;莫纪宏:《受教育权宪法保护的内涵》,载《法学家》2003年第3期;王磊:《宪法实施的新探索-齐玉苓案的几个宪法问题》,载《中国社会科学》2003年第2期;强世功:《宪法司法化的悖论-兼论法学家在推动宪政中的困境》,载《中国社会科学》2003年第2期;张翔:《基本权利在私法上效力的展开-以当代中国为背景》,载《中外法学》2003年第5期;蔡定剑:《中国宪法实施的私法化之路》,载《中国社会科学》2004年第2期;许崇德:《“宪法司法化”质疑》,载《中国人大》2006年第11期。

[13]姜秉曦、张翔:《基本权利理论研究30年》,载中国宪法学研究会编:《中国宪法学三十年(1985-2015)》,法律出版社2015年版,第174-175页。

[14]参见韩大元:《现代宪法解释基本理论》,中国民主法制出版社2006年版。

[15]参见林来梵:《从宪法规范到规范宪法:规范宪法学的一种前言》,法律出版社2001年版。

[16]参见焦洪昌:《“国家尊重和保障人权”的宪法分析》,载《中国法学》2004年第3期;韩大元:《宪法文本中“人权条款”的规范分析》,载《法学家》2004年第4期。

[17]参见李累:《宪法上“人的尊严”》,载《中山大学学报(社会科学版)》2002年第6期;夏正林:《从基本权利到宪法权利》,载《法学研究》2007年第6期;蒋德海:《基本权利与法律权利关系之探讨-以基本权利的性质为切入点》,载《政法论坛》2009年第2期。

[18]参见屠振宇:《未列举基本权利的认定方法》,载《法学》2007年第9期;屠振宇:《未列举基本权利的宪法保护》,载《中外法学》2007年第1期;王广辉:《论宪法未列举权利》,载《法商研究》2007年第5期。

[19]参见张翔:《基本权利冲突的规范结构与解决模式》,载《法商研究》2006年第4期;马岭:《宪法权利冲突与法律权利冲突之区别-兼与张翔博士商榷》,载《法商研究》2006年第6期;徐振东:《基本权利冲突认识的几个误区-兼与张翔博士、马岭教授商榷》,载《法商研究》2007年第6期;林来梵、翟国强:《论基本权利的竞合》,载《法学家》2006年第5期。

[20]参见周叶中、李德龙:《论公民权利保障与限制的对立统一》,载《华东政法学院学报》2003年第1期;张翔:《公共利益限制基本权利的逻辑》,载《法学论坛》2005年第1期;韩大元:《宪法文本中“公共利益”的规范分析》,载《法学论坛》2005年第1期;秦前红:《论我国宪法关于公民基本权利的限制规定》,载《河南省政法管理干部学院学报》2005年第2期;胡肖华、徐靖:《论公民基本权利限制的正当性与限制原则》,载《法学评论》2005年第6期;范进学:《定义“公共利益”的方法论及概念诠释》,载《法学论坛》2005年第1期;胡锦光、王锴:《我国宪法中“公共利益”的界定》,载《中国法学》2005年第1期;郑贤君:《公共利益的界定是一个宪法分权问题-从Eminent Domain的主权属性谈起》,载《法学论坛》2005年第1期;刘连泰:《“公共利益”的解释困境及其突围》,载《文史哲》2006年第2期。

[21]朱福惠:《论迁徙自由》,载《四川师范大学学报(社会科学版)》2001年第2期;杜承铭:《论表达自由》,载《中国法学》2001年第3期;杜承铭:《论迁徙自由权》,载《武汉大学学报(社会科学版)》2001年第4期;张庆福、吕艳滨:《论知情权》,载《江苏行政学院学报》2002年第1期;杨士林:《“公众人物”的名誉权与言论自由的冲突及解决机制》,载《法学论坛》2003年第6期;莫纪宏:《受教育权宪法保护的内涵》,载《法学家》2003年第3期;黄学贤、郭殊:《试论紧急状态下公民基本权利之保障》,载《当代法学》2004年第4期;焦洪昌:《从王春立案看选举权的司法救济》,载《法学》2005年第6期;刘素华:《论通信自由的宪法保护》,载《法学家》2005年第3期;王锴:《安乐死的宪法学思考》,载《法律与医学杂志》2006年第2期;徐振东:《社会基本权理论体系的建构》,载《法律科学》2006年第3期;周伟:《论禁止歧视》,载《现代法学》2006年第5期;上官丕亮:《究竟什么是生存权》,载《江苏警官学院学报》2006年第6期;王贵松:《价值体系中的堕胎规制-生命权与自我决定权、国家利益的宪法考量》,载《法制与社会发展》2007年第1期;李累:《论法律对财产权的限制-兼论我国宪法财产权规范体系的缺陷及其克服》,载《法制与社会发展》2002年第2期;黄竹胜:《论私有财产权》,载杨海坤主编:《宪法基本权利新论》,北京大学出版社2004年版,第64-99页。

[22]参见郑贤君:《基本权利的宪法构成及其实证化》,载《法学研究》2002年第2期;周伟:《宪法基本权利:原理·规范·应用》,法律出版社2006年版。

[23]参见张翔:《基本权利的双重性质》,载《法学研究》2005年第3期。

[24]参见张翔:《论基本权利的防御权功能》,载《法学家》2005年第2期;韩大元:《国家人权保护义务与国家人权机构的功能》,载《法学论坛》2005年第6期;刘志刚:《限制抑或形成:论关涉基本权利法律之功能的二元性》,载《河南省政法管理干部学院学报》2005年第6期;张翔:《基本权利的受益权功能与国家的给付义务-从基本权利分析框架的革新开始》,载《中国法学》2006年第1期;陈征:《基本权利的国家保护义务功能》,载《法学研究》2008年第1期。

[25]参见陈端洪:《宪治与主权》,法律出版社2007年版。

[26]参见陈端洪:《论宪法作为国家的根本法与高级法》,载《中外法学》2008年第4期。

[27]参见强世功:《中国宪法中的不成文宪法-理解中国宪法的新视角》,载《开放时代》2009年第12期。

[28]参见高全喜:《从非常政治到日常政治-论现时代的政法及其他》,中国法制出版社2009年版;高全喜:《战争、革命与宪法》,载《华东政法大学学报》2011年第1期;高全喜、田飞龙:《政治宪法学的问题、定位与方法》,载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2011年第3期;高全喜:《财富、财产权与宪法》,载《法制与社会发展》2011年第5期;高全喜:《心灵、宗教与宪法》,载《华东政法大学学报》2012年第2期;高全喜:《政治宪法学纲要》,中央编译出版社2014年版;翟小波:《论我国宪法的实施制度》,中国法制出版社2009年版;翟小波:《人民的宪法》,法律出版社2009年版;郑毅:《政治宪法学与规范宪法学的分野-兼评陈端洪教授新作《制宪权与根本法>》,载《中国图书评论》2010年第12期;李忠夏:《中国宪法学方法论反思》,载《法学研究》2011年第2期;韩秀义:《中国宪法实施的三个面相-在政治宪法学、宪法社会学与规范宪法学之间》,载《开放时代》2012年第4期;郑琪:《论制宪权、人民与宪法-与陈端洪教授一起思考并反对他》,载《开放时代》2012年第11期;叶海波:《我国宪法学方法论争的理论脉络与基本共识》,载《清华法学》2013年第3期;李海平:《论作为我国宪法学基本范畴的非国家公权力》,载《江汉论坛》2014年第1期;李海平:《从宪法的实践到实践的宪法-宪法社会学的理论逻辑》,载《社会科学战线》2014年第9期。

[29]参见韩大元:《中国宪法学方法论的学术倾向与问题意识》,载《中国法学》2008年第1期;陈端洪、林来梵、高全喜:《政治宪法学与规范宪法学“对话”实录》,载胡建淼主编:《公法研究》(第10辑),浙江大学出版社2011年版;韩大元、林来梵、郑磊:《宪法解释学与规范宪法学的对话》,载《浙江学刊》2008年第2期。

[30]参见李忠夏:《基本权利的社会功能》,载《法学家》2014年第5期。

[31]参见陈征:《国家从事经济活动的宪法界限——以私营企业家的基本权利为视角》,载《中国法学》2011年第1期;刘志刚:《立法缺位状态下的基本权利》,载《法学评论》2011年第6期;马岭:《国家权力与人的尊严》,载《河北法学》2012年第1期;陈征:《宪法自由权与平等权冲突的解决途径》,载《浙江社会科学》2014年第12期;刘连泰、左迪:《宪法权利间接水平效力的类型》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2013年第5期;白斌:《宪法价值视域中的涉户犯罪-基于法教义学的体系化重构》,载《法学研究》2013年第6期;秦小建:《宪法为何列举权利?-中国宪法权利的规范内涵》,载《法制与社会发展》2014年第1期;郑贤君:《基本义务的宪法界限:法律保留之适用》,载《长白学刊》2014年第3期;谢立斌:《论基本权利的立法保障水平》,载《比较法研究》2014年第4期;李忠夏:《基本权利的社会功能》,载《法学家》2014年第5期;高慧铭:《论基本权利的滥用禁止》,载《清华法学》2015年第1期。

[32]参见焦洪昌:《论作为基本权利的健康权》,载《中国政法大学学报》2010年第1期;蒋劲松:《被选举权、竞选正当性与竞选权》,载《法学》2010年第2期;王旭:《劳动、政治承认与国家伦理-对我国<宪法>劳动权规范的一种阐释》,载《中国法学》2010年第3期;王月明:《公民监督权体系及其价值实现》,载《华东政法大学学报》2010年第3期;赵宏:《社会国与公民的社会基本权:基本权利在社会国下的拓展与限定》,载《比较法研究》2010年第5期;夏泽祥:《我国宪法人权条款之实施-从美国宪法“保留权利条款”生效方式说起》,载《法学》2010年第12期;杜强强:《基本权利的规范领域和保护程度-对我国宪法第35条和第41条的规范比较》,载《法学研究》2011年第1期;王贵松:《我国优生法制的合宪性调整》,载《法商研究》2011年第2期;汪进元:《人身自由的构成与限制》,载《华东政法大学学报》2011年第2期;张卓明:《论选举权的规范内涵》,载《华东政法大学学报》2011年第3期;韩大元:《论安乐死立法的宪法界限》,载《清华法学》2011年第5期;孟凡壮:《立法禁止克隆人的合宪性之争》,载《云南大学学报(法学版)》2011年第5期;张翔:《学术自由的组织保障--德国的实践与理论》,载《环球法律评论》2012年第4期;陈斯彬:《论良心自由作为现代宪政的基石--种康德主义的进路》,载《清华法学》2012年第4期;王锴:《婚姻、家庭的宪法保障-以我国宪法第49条为中心》,载《法学评论》2013年第2期;杜强强:《宪法上的艺术自由及其限制-以“敏感地带”行为艺术案为切入点》,载《法商研究》2013年第4期;陈征:《论宪法出版自由的保护范围》,载《当代法学》2014年第4期;丁晓东:《探寻反歧视与平等保护的法律标准-从“差别性影响标准”切入》,载《中外法学》2014年第4期;蓝寿荣:《休息何以成为权利-劳动者休息权的属性与价值探析》,载《法学评论》2014年第4期;谢立斌:《宪法社会权的体系性保障-以中德比较为视角》,载《浙江社会科学》2014年第5期;余军:《正当程序:作为概括性人权保障条款-基于美国联邦最高法院司法史的考察》,载《浙江学刊》2014年第6期;张翔:《大学章程、大学组织与基本权利保障》,载《浙江社会科学》2014年第12期。

[33]参见韩大元:《中国宪法学上的基本权利体系》,载《江汉大学学报(社会科学版)》2008年第1期;郑贤君:《基本权利释义学体系初探-基本权利研究之方法论批判》,载《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》2012年第4期;张翔:《基本权利的体系思维》,载《清华法学》2012年第4期;刘茂林、秦小建:《论宪法权利体系及其构成》,载《法制与社会发展》2013年第1期。

[34]参见张翔:《基本权利的规范建构》,高等教育出版社2008年版。

[35]参见秦奥蕾:《基本权利体系研究》,山东人民出版社2009年版。

[36]参见郑贤君:《基本权利原理》,法律出版社2010年版。

[37]参见马岭:《宪法权利解读》,中国人民公安大学出版社2010年版。

[38]参见张翔:《基本权利的体系思维》,载《清华法学》2012年第4期;郑贤君:《基本权利释义学体系初探-基本权利研究之方法论批判》,载《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》2012年第3期;翟国强:《“82宪法”实施以来基本权利理论的发展趋势》,载《法学论坛》2012年第6期。

[39]翟国强:《基本权利释义学的困境与出路》,载《当代法学》2015年第6期。

[40]参见李海平:《基本权利间接效力理论批判》,载《当代法学》2016年第4期;陈景辉:《比例原则的普遍化与基本权利的性质》,载《中国法学》2017年第5期;黄宇骁:《论宪法基本权利对第三人无效力》,载《清华法学》2018年第3期;李海平:《基本权利客观价值秩序理论的反思与重构》,载《中外法学》2020年第4期;李海平:《基本权利的国家保护:从客观价值到主观权利》,载《法学研究》2021年第4期;姜峰:《宪法的结构性与公共审议功能-兼对全能论宪法观的反思》,载《中国法律评论》2020年第6期;谢立斌:《基本权利审查中的法益权衡:困境与出路》,载《清华法学》2022年第5期;范进学、马冲冲:《基本权利冲突命题的追问与反思》,载《法学杂志》2023年第2期;陈征:《宪法基本权利的中国特色》,载《荆楚法学》2023年第3期;杜强强:《概括权利条款与基本权利限制体系-对我国<宪法>第51条的另一种建构方案》,载《人权》2023年第1期;杨登杰:《基本权利作为价值-对客观价值秩序说的澄清与辩护》,载《法学家》2024年第3期。

[41]参见杜强强:《法院调取通话记录不属于宪法上的通信检查》,载《法学》2019年第12期;秦小建:《新通信时代公民通信权的实践争议与宪法回应》,载《政治与法律》2020年第7期;王锴:《调取查阅通话(讯)记录中的基本权利保护》,载《政治与法律》2020年第8期;张翔:《通信权的宪法释义与审查框架-兼与杜强强、王锴、秦小建教授商榷》,载《比较法研究》2021年第1期;熊静文:《通信记录的调取与“通信秘密”的宪法含义》,载《中国法律评论》2021年第6期;彭錞:《再论八二宪法通信权条款:原旨与变迁》,载《法学评论》2023年第5期;屠振宇:《宪法通信权双重保护论》,载《法学研究》2024年第1期;梁洪霞:《公民通信权限制的规范重构》,载《法商研究》2024年第2期。

[42]参见王锴:《基本权利保护范围的界定》,载《法学研究》2020年第5期。

[43]参见刘志鑫:《从法律保留到法律先定》,载《中外法学》2022年第6期;刘志鑫:《法律保留的双重构造》,载《法律科学》2023年第6期;俞祺:《央地关系中的法律保留》,载《中国法学》2023年第2期;张翔:《基本权利限制法律保留的中国方案》,载《法律科学》2023年第6期;陈鹏:《中国宪法上基本权利法律保留的生成与构造》,载《中国社会科学》2023年第12期;范进学:《论宪法比例原则》,载《比较法研究》2018年第5期;蒋红珍:《比例原则适用的范式转型》,载《中国社会科学》2021年第4期;陈征:《论比例原则对立法权的约束及其界限》,载《中国法学》2020年第3期;刘权:《比例原则》,清华大学出版社2022年版;谢立斌:《比例原则的适用范围与审查基准》,载《当代法学》2024年第5期。

[44]习近平:《加快构建中国特色哲学社会科学》(2016年5月17日),载《习近平谈治国理政》(第2卷),外文出版社2017年版,第341-342页。

[45]《坚持党的领导传承红色基因扎根中国大地 走出一条建设中国特色世界一流大学新路》,载《人民日报》2022年4月26日,第1版。

[46]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗-在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告(2022年10月16日)》,人民出版社2022年版,第43-44页。

[47]参见雷磊:《法教义学在中国:历程、疑问与反思》,载《法商研究》2024年第4期。

[48][德]弗里德里希·卡尔·冯·萨维尼、[德]雅各布·格林:《萨维尼法学方法论讲义与格林笔记》(修订译本),杨代雄译,法律出版社2014年版,第106-108页;杨代雄:《萨维尼法学方法论中的体系化方法》,载《法制与社会发展》2006年第6期。

[49]参见[德]萨维尼:《当代罗马法体系》(第1卷),朱虎译,中国法制出版社2010年版,第257-267页;朱虎:《法律关系与私法体系-以萨维尼为中心的研究》,中国法制出版社2010年版,第29页。

[50]郑贤君:《基本权利原理》,法律出版社2010年版,第176页。

[51]张翔:《基本权利的规范建构》(增订版),法律出版社2017年版,第57页。

[52]同上注,第66页。

[53]张翔:《基本权利的规范建构》(增订版),法律出版社2017年版,第258页。

[54]同上注,第70页。

[55]李建良:《基本权利的理念变迁与功能体系-从耶林内克“身分理论”谈起》,载《宪法理论与实践(三)》,学林文化事业有限公司2004年版,第60页。

[56][德]鲁道夫·斯门德:《宪法与实在宪法》,曾韬译,商务印书馆2020年版,第201、203页。

[57]BVerfGE 7, 198(205).

[58]See Robert Alexy,A Theory of Constitutional Right,trans.,by Julian Rivers, Oxford University Press,2002,p.353-354.

[59][德]克劳斯-威尔海姆·卡纳里斯:《基本权利与私法》,曾韬、曹昱晨译,载《比较法研究》2015年第1期。

[60]Ernst-Wolfgang Böckenförde,Constitutional and Political Theory, Selected Writings, Volume I, Edited by Mirjam Künkler and Tine Stein, Oxford University Press, 2017,p.267.

[61][德]鲁道夫·斯门德:《宪法与实在宪法》,曾韬译,商务印书馆2020年版,第200页。

[62]同上注,第201页。

[63]同上注,第1页。

[64]黄舒芃:《什么是法释义学?以二次战后德国宪法释义学的发展为借镜》,台湾大学出版中心2020年版,第106页。

[65]张翔:《基本权利的规范建构》(增订版),法律出版社2017年版,第69页。

[66]张翔:《基本权利的双重性质》,载《法学研究》2005年第3期。

[67] Robert Alexy, A Theory of Constitutional Right, trans., by Julian Rivers,Oxford University Press, 2002, p.302,326.

[68]张翔:《基本权利的规范建构》(增订版),法律出版社2017年版,第256页。

[69]张翔:《基本权利的规范建构》(增订版),法律出版社2017年版,第66页。

[70]参见[日]芦部信喜:《宪法》(第6版),[日]高桥和之补订,林来梵、凌维慈、龙绚丽译,清华大学出版社2018年版,第62页。

[71]同上注,第61页。

[72]参见《宪法学》编写组:《宪法学》(第2版),高等教育出版社2020年版,第190页。

[73]参见[德]格奥尔格·耶利内克:《主观公法权利体系》(修订译本),曾韬、赵天书译,商务印书馆2022年版,第158页。

[74]See Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty, in Henry Hardy ed.,Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, Oxford University Press, 2002, p.169,178.

[75]积极权利和积极自由权是两个不同的概念。积极权利与消极权利相对应,通常是指需要国家积极作为的权利,社会权属于积极权利。而积极自由权与消极自由权相对应,通常是指需要通过权利主体的积极行为得以实现的权利,政治权利是积极自由权,社会权既不是积极自由权也不是消极自由权。

[76][日]芦部信喜:《宪法》(第6版),[日]高桥和之补订,林来梵、凌维慈、龙绚丽译,清华大学出版社2018年版,第62页。

[77] Vgl. Hesse, Bestand und Bedeutung der Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland, in: Hesse, Konrad: ausgewählte Schriften, 1984, S. 283 (299); Hufen, Staatsrecht II, Grundrechte, 10 Aufl. 2023, § 2, Rn. 19.

[78][美]路易斯·亨金:《权利的时代》,信春鹰、吴玉章、李林译,知识出版社1997年版,第159页。

[79][德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第316页。

[80][美]杰克·唐纳利:《普遍人权的理论与实践》,王浦劬等译,中国社会科学出版社2001年版,第113页。

[81]参见[日]芦部信喜:《宪法》(第6版),[日]高桥和之补订,林来梵、凌维慈、龙绚丽译,清华大学出版社2018年版,第87页。

[82]《现代汉语词典》(第7版),商务印书馆2016年版,第1754页。

[83]同上注,第47页。

[84]参见《宪法学》编写组:《宪法学》(第2版),高等教育出版社2020年版,第190-191页。