环境信息谁做主 我为祖国测空气

环保部:民间自测环境质量的行为并未受到限制

《环境监测管理条例》征求意见3年未出台

来源: 京华时报2012年07月17日 08:36:02

民间自测环境质量行为未受限

在全国各地环保NGO组织轰轰烈烈开展“我为祖国测空气”“我为祖国测重金属”等民间自测活动的时候,一则环保部在2009年4月发布的《环境监测管理条例》(征求意见稿)引发关注。根据该《条例》,民间自测环境质量的行为将受到限制。昨天,记者从环保部了解到,该条例时至今日仍未正式出台,因此,民间自测环境质量的行为并未受到限制。

近日,一则“民间环保自测或被禁”的消息引发各界议论,消息依据的就是2009年4月国家环保部公布的《环境监测管理条例》(征求意见稿)。根据该《条例》,“未经批准,任何单位和个人不得以任何形式公开涉及环境质量的环境监测信息”。违反《条例》规定,“构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

也就是说,如果该《条例》内容生效,如达尔问自然求职社等民间NGO组织正在进行的PM2.5监测行为可能“涉嫌”违法,而目前达尔问自然求知社正在募资发起“我为祖国测重金属”活动。

昨天,记者从环保部了解到,该《条例》仍未正式出台,目前,经过修订后的《条例》已经上报到国务院法制办。“不过,经过几轮修改,与之前已经大不相同。”环保部的一位官员说。他表示,《条例》之所以征求意见三年后尚未出来,是因为《条例》中所说的环境监测是“大环境”,不仅涉及到气、水、声等,而且还包括海洋、森林和地质环境等,因此涉及到多个部委之间的协商,过程比较复杂。

“三年了,很多事情都在发生变化。”北京公众与环境研究中心负责人马军说,目前大的趋势是朝着“环境信息公开”的方向去走。他认为,在这样背景下,对民间自测不宜全面禁止,而是予以疏导,一方面打通官方监测发布的渠道,另一方面引导、规范、提升民间监测的能力。(记者王硕)

《环境监测管理条例》拟修订 民间可检测但或不能公布

《环境监测管理条例》拟修订 民间可检测但不能公布环境信息?

近日,在微博上求购环境监测仪器成为一件时髦的事情。

“我们要�购室内检测PM2.5的设备,在网上查了几款,哪款好?有关厂家可与我们联系。” SOHO中国董事长潘石屹近日在微博上求购PM2.5检测仪,准备自测PM2.5的数据。

在个人之外,环保NGO也在行动。知名环保NGO“自然大学”的发起人冯永峰在微博上表示,“准备用1个月的时间,寻找一万个40元,共同购买一台价格高达40万元的手持式重金属检测仪。”

不过,民间环保自测的合法性却让参与人士担忧。根据环保部2009年公布的《环境监测管理条例》(征求意见稿,以下简称《条例》)第八十一条规定,“未经批准,任何单位和个人不得以任何形式公开涉及环境质量的环境监测信息。”

本报获悉,经过修订后的《条例》已经上报到国务院法制办。“在我们上报的《条例》草案中,我们并未限制其他单位和个人对环境质量进行监测,只是规定其监测结果在未经许可的情况,不能通过公共平台进行发布。”环保部的一位官员对本报记者透露。

“对个人和环保组织的非商业服务性质的自发环境监测/检测活动,不该适用行政许可制度,否则有违宪之嫌,因为在不妨碍伤害他人和社会的合法前提下,在一些社会化媒体上发布、交流、共享信息也是我国宪法规定的公民言论自由的重要内容。”“自然大学”工作人员王秋霞对本报记者表示。

可检测但不能在公共平台发布?

“《条例》草案中所说的环境监测是大环境的概念,不仅涉及到气、水、声和渣等,而且还包括海洋、森林和地质环境等。”环保部的一位官员对本报记者解释,因此,《条例》的出台需要经过涉及到多个部委之间的协商,这也是《条例》在征求意见三年后,尚未出台的原因。

根据征求意见稿,县级以上人民政府环境保护主管部门负责组织实施环境空气、水、土壤、噪声、辐射和生态环境质量监测工作;同时环境质量监测可以由环境监测机构或者接受委托的其他取得环境监测资质的检测机构承担。

实际上,对政府之外的其他环境检测机构,国家明确了严格的准入门槛。“根据《计量法》第22条规定,为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。”一位地方环保厅官员对记者表示,而征求意见稿中的第81条不过是对《计量法》的具体化。

不过,前述环保部的官员透露,在递交到国务院法制办的上报稿中,第81条已经做了很大调整,“我们并未限制其他单位和个人对环境质量进行检测,只是规定监测结果在未经许可的情况,不能通过公共平台进行发布。”

该官员解释,比如PM2.5的监测,其监测涉及到监测点的布局和数量、监测仪器的技术标准和使用规范等多种因素,在不同情境下的监测结果其意义也不同,所以像美国大使馆发布的PM2.5数据,则容易引起不必要的混淆。

“我们主张,单位和个人可以进行环境检测,其结果可以供检测者参考,但是如果通过公共的平台比如网络对外发布的,则可能造成公众对环境质量的误解,因此应当禁止这种行为。”该官员分析。

规范机构和个人发布环境检测信息

但在不少人看来,修订后的第81条依然存在可指摘之处。

“环境监测/检测实际已经不限于国家监测和商业监测,公民个人和NGO有权享有宪法规定的科研自由,有权探索、检测其身处其中的环境信息,而公民和NGO就这些信息的发布、分享、交流也是科研自由的延伸和言论自由的内容。”王秋霞认为,修订后的第81条是否违宪?

一位公共政策专家指出,有关部门可能夸大了民间机构和个人发布环境信息的可能存在的风险,实际上其他机构和个人的参与也是环境信息建设的重要推动者。

王秋霞所在的自然大学是民间环保自测的积极参与者。自然大学从2009年开始检测环境信息,先是检测电磁辐射,然后是“我为祖国测空气”的PM2.5检测,现在是“我为祖国测重金属”。

“我们的环境检测活动属于科研性质,通过网站进行发布,可以对公众进行环境知识普及。”王秋霞介绍,“坦率地说,自然大学自身的检测设备能力有时候也比较弱,对某些环境介质的监测方法也不够严谨,但科普效果很好。”

她举例,有关高压线和变电站的电磁辐射问题,有的市民任凭有关部门如何解释,都不肯相信,但当他们亲眼看到其亲身参与自测结果在合理范围内,他们才肯相信。“但根据修订后的第81条,我们以后如果再在网站上公布检测结果,就会涉嫌违法?”王秋霞表示不解。

“修订后的第81条,不应打击其他机构和个人参与环境事务的积极性。”前述地方环保厅官员对本报介绍,更合理的做法是,规范其他机构和个人发布环境检测信息的方法,要求其详细介绍检测的仪器种类、方法、标准和局限,提高其信息发布的准确性,以免公众对检测结果断章取义。

“当务之急,主管部门需要做的,不是限制其他机构和个人发布环境监测信息,而是提高政府部门监测机构的监测能力和公信力。”上述公共政策专家建议。

2012最佳环境报道入围作品:我为祖国测空气

推荐说明:当中国的京沪穗被灰霾笼罩时,中国落后的空气质量标准的修订仍在过程中,被网民追捧的美国大使馆屋顶上的测试仪器,又总是引来官方大肆吐槽。人人都知已是灰满中国,但板起面孔来讲PM2.5,很难贴近普通民众,也难以投射愤怒的社会情绪。于是,在北京国子监街一家素餐馆的一次绿版聚会上,有了《我为祖国测空气》的戏谑想法:60年前石油工人们为祖国挖石油,几年前中石化的经理为祖国喝茅台,今天――每个人都深受其害的空气下――民间人士开始替政府作为,拿起测试仪保卫自己的家人。

这篇报道讲了几个北京市民自测空气的故事和他们的无奈。采访没有什么难度,专业性也没有那么强(相对于渤海溢油而言),但随后引发的网络转载狂潮却比专业报道更疯狂。甚至在以年轻用户为主的开心网上,这篇严肃报道也赢得了众多读者――开心的用户们最喜欢转载各类搞怪调笑贴。

不过,这篇讲述普通人无奈空气自卫的报道,触怒了北京市环保局。一位在围脖上活跃的局长说南方周末的报道“颇有文革遗风”。请看客明鉴,唯一能和文革扯上关系的,大概是我们调皮的漫画作者模仿文革中农兵的高大形象而做的那副漫画吧。

这篇笑中带泪的报道获得了很多好评,包括南方周末的同事们――他们往往比读者苛刻许多倍。这篇报道也获得了南方周末2011年度新闻奖。

文章标题:我为祖国测空气

作者:冯洁 吕宗恕

发布时间:2011年10月27日

来源:南方周末

PM2.5指标迟迟未列入国家空气质量体系,民间掀起了热热闹闹的自测行动,如雨后春笋,大有“倒逼”官方发声的趋势。

整个十月,北京几乎面如土色。

北京市民王海燕有时会很绝望:“我是不是不该生孩子?”国庆之后,她特地向儿子的幼儿园告假一个月,打算趁着秋高气爽让孩子体验户外游玩,然而如今一家人只能闷在家里。

一场突如其来的灰霾连绵不绝笼罩京城,没有官方预警,也没有事后解释。美国大使馆自测的空气质量PM2.5指数反复跳上200大关,达到美国国家环保局认定的“非常不健康”、“危险”级别。

尽管美国大使馆小心翼翼在官网解释:“整个城市的空气质量是无法通过单一空气监测站的数据得到的”,但是每个北京市民都能闻到空气中呛鼻的灰尘味,视野不远处笼罩在灰霾中的高楼如同海市蜃楼。

最近北京环保局公布的每日空气质量报告中,严重时也仅为“轻度污染”,如同“轻度追尾”令人捉摸不透。官方和民间的感受一如既往地缺乏共鸣,环保NGO和不少市民自发拿起空气检测仪器,走上街头,开始自测PM2.5,通过网络发布民间信息。一场民间自救行动开始推而广之,坚毅中带点无奈。

自己拿起检测器

PM2.5(Particulate Matter 2.5)

大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,粒径小,富含大量有毒、有害物质。尽管民间呼声甚高,但中国尚未将PM2.5列入空气质量体系,通行的仍是PM10监测。

王海燕在一家出版社工作,2011年7月,她成了环保组织达尔问自然求知社检测中心的一名志愿者。

2011年上半年,达尔问开始招募志愿者,测试室内甲醛浓度。达尔文创办者之一冯永锋说,既然官方数据千呼万唤不出来,那么民间自测PM2.5总可以的。

2011年7月18日,王海燕带着检测器,上了公交车,从位于南三环的家到位于北京东三环附近的工作单位,又走进了十间办公室。

在办公室,同事们很好奇,有人想借仪器回家测,有人打算买一台自用,也有人毫不在意,在抽完一支烟后,滔滔不绝说:“污染是地球发展的必由之路,你们阻挡不了。”

她暗想,以后有一天她或许得对儿子说,孩子,戴好防毒面具再出门。

王海燕一天自测的结果发现,上午空气中的颗粒物普遍比下午少,有烟尘排放源的场所(如吸烟室、烤羊肉串摊)颗粒物明显增多,而空调公交车比非空公交车干净,地铁比马路上颗粒物少点但又比空调公交多。

她在空气质量日记里写道:“以上结果看出,只有空调车内的空气偶尔达到美国人‘优’的标准。多数时候,我们都生活在国标的健康空气和美国的不健康空气中。”

在北京最灰暗的那几天里,LG商品企业部经理刘昌峰突然忆起两个朋友,夫妻俩在日本大地震的三天后回国避难。不料在北京住了三个月,双双得了支气管炎。久治不愈,不得已又返回核辐射威胁下的日本。

漫画 (勾��/图)

漫画 (勾��/图)

刘昌峰也成了达尔问自测队伍中的一员。在这次自测行动中,除了达尔问工作人员,还有十几位普通市民。“我们的检测结果和美国大使馆公布的差不多,”达尔问工作人员王秋霞说,“空气污染指数远高于官方公布。”

除了民间组织,商界精英和意见领袖也加入到这场自测行动中。

2011年10月22日晚11点多,地产企业家潘石屹在微博上贴了张iPad截图,在东三环亮马桥附近的大使馆院内,细颗粒物(PM2.5)指数为439,评级为“有毒害”。潘惊呼一声:“妈呀!有毒害!”

两天内,这张截图转发近五千次。不少网友按图索骥,找到了苹果商店上一款名为“Beijing Air Quality”的软件。其数据来源正是美国大使馆。

手机插件还不过瘾,远大集团旗下的空气品质科技有限公司副总经理彭继说,能测试空气质量的“远大生命手机”有望下个月在全国上市。这种手机能监测可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)。

“这种手机监测空气质量的功能还没得到相关计量部门的认证,但不影响公众对空气质量的自我评价和判断。”彭继说。

早在几年前,远大老总张跃就已开始自测所到城市的空气质量。他常年随身携带一个十斤重的小包,里面装着监测颗粒物、甲醛等污染物的五六种仪器,由此记录了不少世界各地的空气质量。能测空气质量的手机,正是张的突发奇想。

“好事者”众

国庆长假,北京媒体人梁立(化名)开车从湖北襄樊返京,一千多公里的路上,能见度不到一公里。他一路始终开着雾灯、打着双闪,“感觉被闷在一个箱子里,却怎么都走不出来”。

在天津,市民也闻得到空气中呛人的味道。2011年10月21日,北京灰霾好转,广州又无可救药地迎来入秋后首场灰霾。

2011年10月20日,北京,你找得到天安门吗? (杨罡 CFP/图)

2011年10月20日,北京,你找得到天安门吗? (杨罡 CFP/图)

这场民间自测行动,不惟北京,全国不少地方的市民都在参与。

2009年叶泉山还是中山大学本科生时,主持一个摄像头监控天气的小项目。他和同学发现,在8公里外的大学城遥望广州电视塔“小蛮腰”,大概有1/3到1/2的时间看不到。一般气象上认为,湿度90%以下,能见度10公里以下,就算是灰霾天气。

在试验之后,叶泉山开始关注PM2.5。

2010年起,他依据官方公开信息,制作了一个每日自动更新的网页,命名为:“今天我们的空气质量真的‘优良’吗?”

PM10和PM2.5的关系,被叶泉山比作“大苹果和小苹果”。对于大多数内地城市而言,PM10在多数情况下都是主要污染物。而许多研究表明,PM10和PM2.5空气浓度比例在0.5到0.8之间,因此只要通过空气污染指数反推PM10的浓度,再乘以比值,就可以得出PM2.5估计值。

叶的网站正是以此进行估算。我国现行空气质量标准中没有包括PM2.5,他希望通过公布经细颗粒物改正的空气污染指数估计,“让大家对身边的空气污染程度有一个更直观的了解”。

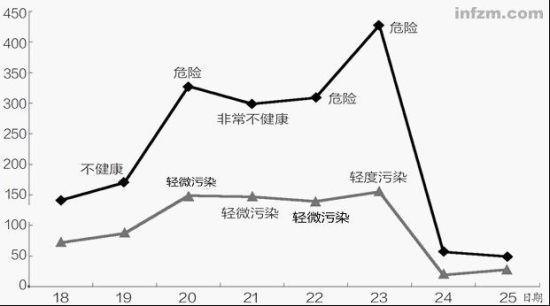

上线为10月18日-25日,每日上午9点美国驻华大使馆自测的pm2.5指数;下线为同期北京环保局公布的每日空气质量情况。由于检测污染物种类和布点不同,两者毫无可比较性。 (李伯根制图/图)

上线为10月18日-25日,每日上午9点美国驻华大使馆自测的pm2.5指数;下线为同期北京环保局公布的每日空气质量情况。由于检测污染物种类和布点不同,两者毫无可比较性。 (李伯根制图/图)

民间自测科学吗?

达尔问在微博公布的结果很快遭到诸多专业质疑,比如现行空气质量最准确的检测方式是膜式称重法,需要经历捕捉颗粒、晾晒、称重、分析等步骤,而便携仪受温度、湿度的干扰较大,准确性存疑。

2011年10月上旬,王秋霞频繁拜访了中科院大气物理所、清华大学、北京大学的专家,咨询如何提高测试准确性。

其中一名专家是北京大学医学部公共卫生学院潘小川教授,他和同事曾发表过一项研究成果。2004年到2006年期间,潘小川在北大校园里设置了数个观测点,他们发现,当这些观测点的PM2.5日均浓度增加时,约4公里以外的北京大学第三医院心血管急诊患者数量也会有所增加。

“虽然PM10和PM2.5都是心血管病发病的危险因素,但显然后者的影响更大。”潘小川说。

其实,早在环保NGO和市民自测PM2.5之前,许多科研机构都做过小样本的调查。

1990年代初,中国工程院院士、中国环境监测总站原工程师魏复盛曾参与了一项中美联合研究。他们在广州、兰州、武汉、重庆的城区和郊区各选了一所小学作为研究样本,并观测1995年至1996年间八所学校的PM2.5和PM10等数据。观测结果显示,如果按照美国1997年制定的PM2.5年均质量浓度推荐标准,八所学校全部超标,分别是美国标准的3.8至10.7倍。

2002年,南京大学环境学院黄鹂鸣等人在南京设了5个PM2.5和PM10的观测点,这五个地点分别代表交通主干道、居民区、商贸饮食、化工和旅游区五种城市功能区。若以我国空气质量二级标准衡量PM10,而以美国国家空气质量标准衡量PM2.5,则二者的超标率分别达到72%和92%,最高超标倍数达到6.29至9.02。

然而,这些仅限于科研领域,最终引起公众广泛关注的是美国驻华大使馆公布的自测数据。

在2008年北京奥运会之前,美国大使馆在其院内架设了一台监测仪,每天记录PM2.5的浓度,并在Twitter网站上实时发布。严重时,美国大使馆用了“crazy bad”(糟得一塌糊涂)这一骇人词汇来形容。

这曾掀起一阵争议波澜。直至2011年7月,当达尔问开始自测并公布结果时,也遭到了同样质疑。在微博上,北京市环保局副局长杜少中回复众博友:“北京的空气质量一直在进步,有诸多的数据可以证明,不要仅拿某使馆的数据来说事儿。”

“美国大使馆的数据只能代表大使馆,代表不了北京。”一位多年研究大气污染的中国工程院院士说。

现在,达尔问的检测团队吸纳了环境专业的老师和学生。他们开始尽可能按照科学方法,记录监测点的环境气象数据、离主干道的距离等。“便携式检测仪有不可避免的缺陷,而我们也没有足够的能力去分析结果,得出报告。”王秋霞说。为了避免错误,她不再收录同期美国大使馆的检测数据。

“我们会少活几年?”

事实上,我国PM2.5监测和研究起步并不算晚。从1980年代的兰州光化学烟雾,到1990年代的南方酸雨,都曾涉足细颗粒物监测和研究。但直到1990年代末灰霾天气才增多,但国家大气污染防治的重点还在二氧化硫等,细颗粒物尚未提上日程。

而传闻中的“监测能力不足,布点太少”一说也难以成立。以北京为例,北京在2000年后有了较大规模的常规监测点。迄今,北京已密集布置了四十多个PM2.5监测点,只是从未发布结果。

2010年,环保部修订《环境空气质量标准》时,呼声很高的PM2.5指标并未如期纳入强制性监测体系,而是作为制定和实施地方环境空气质量标准的参考污染物。

一个不言自明的问题在于,在不包括PM2.5的空气污染指数下,全国70%以上的城市空气质量可以达标,如果PM2.5采用世界卫生组织第一时期过渡标准,将其纳入修订中的新国标的话,城市的空气质量的合格率可能会下降到20%。

2011年9月,环境保护部污染防治司司长赵华林明确表示,要将PM2.5纳入修订中的环境空气质量标准。而一位多次参加过标准修订会的专家也向南方周末证实,PM2.5入国标已确定,“现在举棋不定的关键在要不要把PM2.5达标纳入政府考核。”

随着灰霾天气在珠三角、长三角和京津冀等地区不断增加,环保部门已在南京、上海、广州、长沙二十多个城市试点监测,无锡等地的气象台也在自购设备进行科研监测。

未在空气质量标准中纳入PM2.5,却在全国二十多个城市试点监测,究其原因,一位中国工程院院士解释无非是“监测结果不太乐观,否则标准早就出台了”。

创新工场CEO李开复在微博上对潘石屹说:“算算这样的空气,我们会少活几年?”他还调侃说,“测PM1000好了,这样可以说北京有完美的空气。”

2011年10月23日,新浪微博网友“黄城李记”发现,当日京城一场风雨彻底扭转了美国大使馆发布的惊人读数,从“危险”转至“中等”。“黄城李记”调侃道:“传说中的‘环保基本靠风’……谢谢风风雨雨。”

市民们不得不开始自卫。刘昌峰发现儿子卧室紧邻公路,成了全家细颗粒物污染最严重的地带。无奈之中,刘昌峰把家里布置成植物园,大大小小的绿植有近30盆,甚至还种了三棵1.6高的树,来吸附颗粒物。

和大多数市民一样,刘昌峰继续自己的生活轨迹。他甚至不热衷于PM2.5入国标的事。只是他开始骑车时只用鼻呼吸,阴霾天尽量躲在室内。

(南方周末记者袁瑛对本文亦有贡献)

文章来源:明德公法网 发布时间:2012/8/3